НОВОЕ ОБЛИЧЬЕ ГОРОДА-САДА

Ошибки были учтены составителями проекта планировки Большого Лондона, работа над которым началась в 1943—1946 годах. Это был ответственный момент, когда надо было определить долгосрочную градостроительную стратегию развития британской столицы в условиях острой потребности в жилье и известного подъема экономической конъюнктуры в послевоенный период. Руководивший разработкой столь крупномасшабного градостроительного проекта (по тем временам не знавшего себе равных по размаху в Западной Европе) известный английский архитектор-планировщик Патрик Аберкромби возродил идею Говарда, но уже на качественно новом уровне.

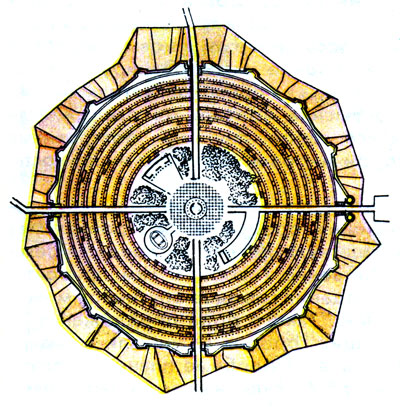

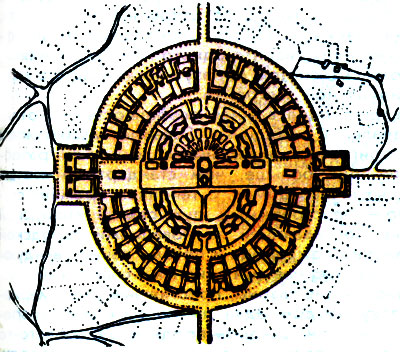

Идеальный «город Солнца». Томмазо Кампанелла. 1602 г.

Он предложил создать вокруг Лондона семь новых городов — как их стали называть теперь, городов-спутников. Они создавались на правах и наподобие города-сада Лечворта, но намечались гораздо большего размера, с населением 60—100 тысяч человек и размещались на расстоянии 35—50 километров от Лондона, то есть в основном ближе Лечворта. Добавим, что развитие автомобильного транспорта за полвека, прошедших со времен Говарда, позволило существенно сократить затраты времени на поездку в город-центр. Аберкромби предусмотрел и значительное повышение плотности застройки новых городов. И, хотя эта застройка в основном планировалась малоэтажной, не исключалось использование определенного процента домов средней и даже повышенной этажности.

Всего было предусмотрено строительство 14 новых городов — помимо Лондона, спутники должны были получить также Глазго, Ньюкасл и Кардифф. Общая численность населения 14 городов в плане составляла примерно 860 тысяч человек, в том числе более 500 тысяч человек намечалось привезти в новые города из Лондона. Несколько позднее число планируемых новых городов достигло 18, а их общая расчетная численность населения превысила миллион человек. А если сосчитать сегодня все города-спутники, построенные в Англии после второй мировой войны, их число составит три десятка.

Надо заметить, что в послевоенные годы идея разуплотнения крупнейших городов путем строительства городов-спутников, шагнула далеко за пределы Великобритании. Да, собственно говоря, и сам приоритет англичан в области создания городов-спутников можно подвергнуть сомнению. Такого рода предложения по разуплотнению больших городов возникали в разное время и в разных странах. Подобные планы предлагались, в частности, и для Москвы на самой заре советского градостроительства инженерами-планировщиками Б. Сакулиным и С. Шестаковым. Однако свой первый, и единственный пока, город-спутник в полном смысле этого слова — Зеленоград — Москва получила в шестидесятые годы. Кстати сказать, Зеленоград в полной мере демонстрирует многие несомненные достоинства города-спутника. Уютная, хорошо вписанная в ландшафт застройка, близость к природе, удобная связь жилых районов с местами приложения труда, наконец, быстрые и удобные транспортные связи с Москвой — все это делает Зеленоград привлекательным местом жительства, в том числе и для многих москвичей.

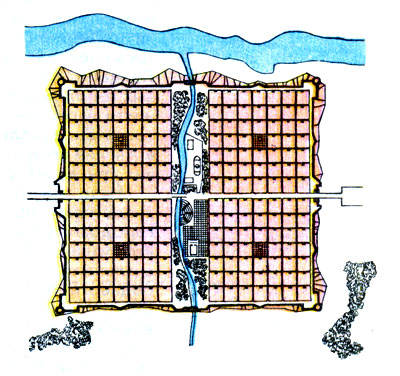

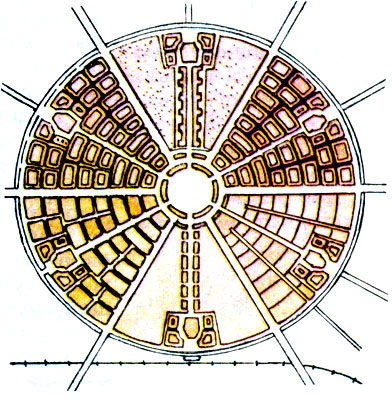

Идеальный город Томаса Мора - Амауротум. 1512 г.

В послевоенные годы города-спутники были построены во многих странах. Однако нигде, пожалуй, градостроительный эксперимент не был проведен с такой последовательностью и систематичностью, как на родине идеи города-сада — в Великобритании. Причем в отличие от первых попыток Говарда, план Аберкромби проводился в широких масштабах не на акционерных началах, а на государственной основе. Поэтому именно британский опыт создания городов-спутников особенно поучителен для всех градостроителей мира.

Каковы же его главные итоги? К 1963 году, то есть по истечении примерно десятилетнего периода с момента начала активной реализации плана Аберкромби, в новые города из Лондона переселилось всего 263 тысячи человек. Капля в море для города, который к этому времени в пределах административной черты имел почти 3,5 миллиона жителей (не считая быстро растущих пригородов). Причины все те же — трудности передислокации и создания новых мест приложения труда, специфически «провинциальный» характер городской среды новых городов, доставшийся им в наследство от городов-садов, несмотря на все попытки создать в них суперсовременные городские центры, как, например, в Камбернолде и Темзмиде. Да и вообще, ни один случай создания города-спутника не принес желаемого эффекта разуплотнения.

Прага. Вид на Пражский град со стороны Карлова моста

Таким образом, и в начале века, и во второй его половине город-сад и в чистом виде, и в отредактированной форме оказался неконкурентноспособным по отношению к традиционному городу со всеми его очевидными недостатками. Однако идея продолжала казаться заманчивой, и потому не было недостатка в попытках найти способ все же как-то примирить ее с реальной действительностью.

Одна из первых попыток такого рода принадлежит Раймонду Энвину, автору проекта первого города-сада Лечворта. Столкнувшись на практике с описанными выше трудностями создания и заселения города-сада на значительном удалении от главного города, Энвин решил перенести идеи Говарда на почву пригорода. Так сказать, не город-сад, а пригород-сад. В 1907 году он запроектировал район Хемпстед на окраине Лондона. Можно сказать, район нового типа — свободная планировка с низкой плотностью малоэтажной застройки, обилие открытых озелененных пространств роднили его с городом-садом. Но если Хемпстед еще можно было с известной натяжкой назвать садом, то вот городом — никак. Это было всего лишь предместье большого города, район-спальня на - его периферии. Хемпстед не имел ни собственной производственной базы, ни развитого общественного центра. Создавая Хемпстед, Энвин в погоне за популяризацией новых архитектурно-планировочных приемов городской застройки, по существу, выхолостил главное содержание идеи Говарда — создание автономного компактного города в отрыве от крупного переразвитого города-центра с целью его разуплотнения.

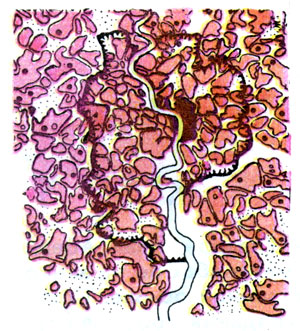

Аморфная система города по проекту П. Аберкромби. 1944 г. Большой Лондон

Опыт Хемпстеда получил широкое распространение. И не в последней степени по чисто экономическим причинам — земля на окраинах стоила в сотни, а то и в тысячи раз дешевле, чем в пределах уже освоенной части города, а тем более в его центре. Поэтому у внешней черты города люди среднего и даже малого достатка имели возможность приобрести небольшой домик с участком. Оставаясь все же обитателями города, то есть не отрываясь от привычной работы и мест обслуживания. Первая волна такой, как говорят специалисты миграции, массового переезда в пригород, пришлась на начало века. В период после первой мировой войны, в 20—30-е годы, массовое бегство городского населения в пригороды продолжалось. Наконец, уже в 50-е годы, во время плана Аберкромби и строительства городов-спутников, пригородная лихорадка вспыхнула с новой силой.

Именно расползание пригородов наподобие масляного пятна, а вовсе не строительство новых городов-спутников стало главной формой децентрализации крупного города. Специалисты-географы и градостроители стали называть бегство горожан в пригород главной, определяющей тенденцией в развитии городов второй половины нашего века. Даже придумали для этого процесса специальное название — «рурализация». От слова «rural» — сельский. Приводились впечатляющие цифры быстрого снижения численности населения городов в пределах их старых административных границ. Рост общей численности городского населения шел исключительно за счет роста пригородов. Вслед за населением потянулись к окраинам и общественные центры, объекты обслуживания. Старые городские центры, казалось, начали терять свой престиж, отдавая пальму первенства новым суперсовременным центрам, формирующимся на перекрестках загородных дорог.

Круглый город Гарнье

Однако на поверку все оказалось не так просто. Во-первых, бурное строительство в пригородах на деле не означало никакой децентрализации крупных городов — ведь размеры городов увеличивались, причем в форме непрерывного расползания единого пятна сплошь урбанизированной территории. По сути дела, речь шла всего лишь об одной из возможных форм городского роста. Притом далеко не самой выгодной — большие потери ценной городской земли, растянутые коммуникации, удаленность от центров и основных мест приложения труда. А главное — весьма призрачными оказались настойчиво рекламируемые преимущества «жизни на природе».

Образцовый город Артура Т. Эдварда. 1930 г.

Начать с того, что самой природы не оказывается и в помине — пригород «вытаптывает» ее сплошной малоэтажной застройкой не меньше, чем многоэтажные кварталы традиционных городских районов. Палисадник, клочок газона, кустарник, одинокое дерево — вот, пожалуй, и все, доступные пригороду суррогаты природы, которые не столько заменяют, сколько подчеркивают ее отсутствие. Более того, сплошное кольцо застроенных таким образом пригородов все больше и больше отрезает город от открытых пространств, сельскохозяйственных земель, природных ландшафтов. И вот уже на горизонте одного пригорода маячит другой — они смыкаются, образуя нескончаемое «море» индивидуальной застройки.

И здесь еще одна важная особенность — в отличие от идеальной «общины» Говарда малоэтажная застройка пригорода отдельными домиками разобщает людей еще больше, чем стандартные «соты» многоэтажных жилых домов. С течением времени стало понятно — неистребимый дух старой городской окраины, не поспевающей за новациями городской жизни, удаленной от города и потому вечно завидующей ему, витает над новыми районами-спальнями, несмотря на чистенькие газоны, престижные супермаркеты и доставку на дом едва ли не всех благ современной цивилизации. Синдром предместья, как чего-то второсортного по отношению к «настоящему» городу, продолжает срабатывать сейчас точно так же, как пятьдесят, а теперь уже даже и сто лет тому назад.

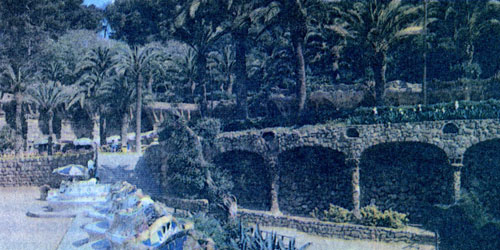

Барселона. Парк Гуэль. Арх. А. Гауди

«Какие факты подтверждают такой вывод?» — спросит читатель. Пожалуйста, есть и факты. Конечно, расползание городов в пригороды во многих случаях продолжается — уж очень живучим, незыблемым стал на Западе стереотип индивидуального жилого дома. Однако тенденция переселения из города в пригород заметно пошла на убыль. Сегодня все более престижным становится жилье в центральных районах, часто в перестроенных многоэтажных домах. Практически все крупные города мира, начиная с 70-х годов, разработали и активно внедряют в жизнь программы комплексной реконструкции своих центральных районов, причем особое внимание уделяется вопросам реконструкции и строительства жилого фонда.

Так или иначе, диалог города и города-сада продолжается, принимая все более разнообразные формы. Сегодня трудно ответить на вопрос о том, на чьей стороне больше преимуществ в затянувшемся споре. Скорее всего этот спор из числа таких, в котором нет однозначного решения. Но именно такие споры двигают дело вперед, несмотря на свою кажущуюся бесплодность. Потому не будем увлекаться критикой в адрес несостоявшейся идеи города-сада. Простим ей очевидную утопичность и нежизненность. Вспомним лучше с благодарностью о том, что с тоненькой книжки Эбенизера Говарда, вышедшей без малого сто лет тому назад, началась та драматическая битва идей, под знаком которой проходило все развитие градостроительства в XX веке.

Павловск. Фрагмент парка

|

|

При копировании обязательна установка активной ссылки:

http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'