§ 5. Предпостроечное протаивание

При предпостроечном протаивании основания большая часть осадки, характеризующаяся коэффициентом оттаивания А, происходит до возведения сооружения. Глубина предпостроечного протаивания, при которой ожидаемые деформации не превзойдут предельных, определяется расчетом; этот способ подготовки оснований может применяться для возведения отдельных зданий, их комплексов (кварталов, поселков), плотин, дорог, санитарно-технических сетей и других сооружений на площадках, сложенных хорошо фильтрующими грунтами.

Предпостроечное протаивание супесей, легких суглинков и торфяников практически возможно в случае, когда они переслаиваются фильтрующими грунтами или обеспечивается их искусственное уплотнение до возведения сооружения. На площадках, сложенных пылеватыми мелкозернистыми песками, супесями и илами, расположенными в тундровой полосе долин северных рек и на побережье северных морей, этот метод не применяется.

При определении размеров территории для предпостроечио-го протаивания следует стремиться к соблюдению единого принципа использования грунтов в качестве оснований. Между зданиями предпостроечное протаивание производится на глубину сезонного протаивания с учетом ее значительного увеличения при застройке. Форма и наклон границы протаивания должны обеспечить сток грунтовых вод и исключить возможность заболачивания территории и образования наледей.

Для предпостроечного протаивания могут применяться естественные источники тепловой энергии, а также подогретая вода, пар и электроэнергия.

По использованию тепловой энергии различают следующие способы протаивания:

- естественный, при котором используется солнечная радиация;

- гидравлический - гидроиглами, дождеванием, брызгальным орошением, фильтрационным потоком;

- используется вода с естественной температурой или подогретая;

- паровой - открытыми иглами и циркуляционными;

- электротермический - глубинными электродами трехфазного тока, токами высокого напряжения и высокой частоты.

Выбор способа предварительного оттаивания грунтов производится в зависимости от климатических и мерзлотно-грунтовых условий площадки, свойств грунтов, производственных возможностей и сроков строительства.

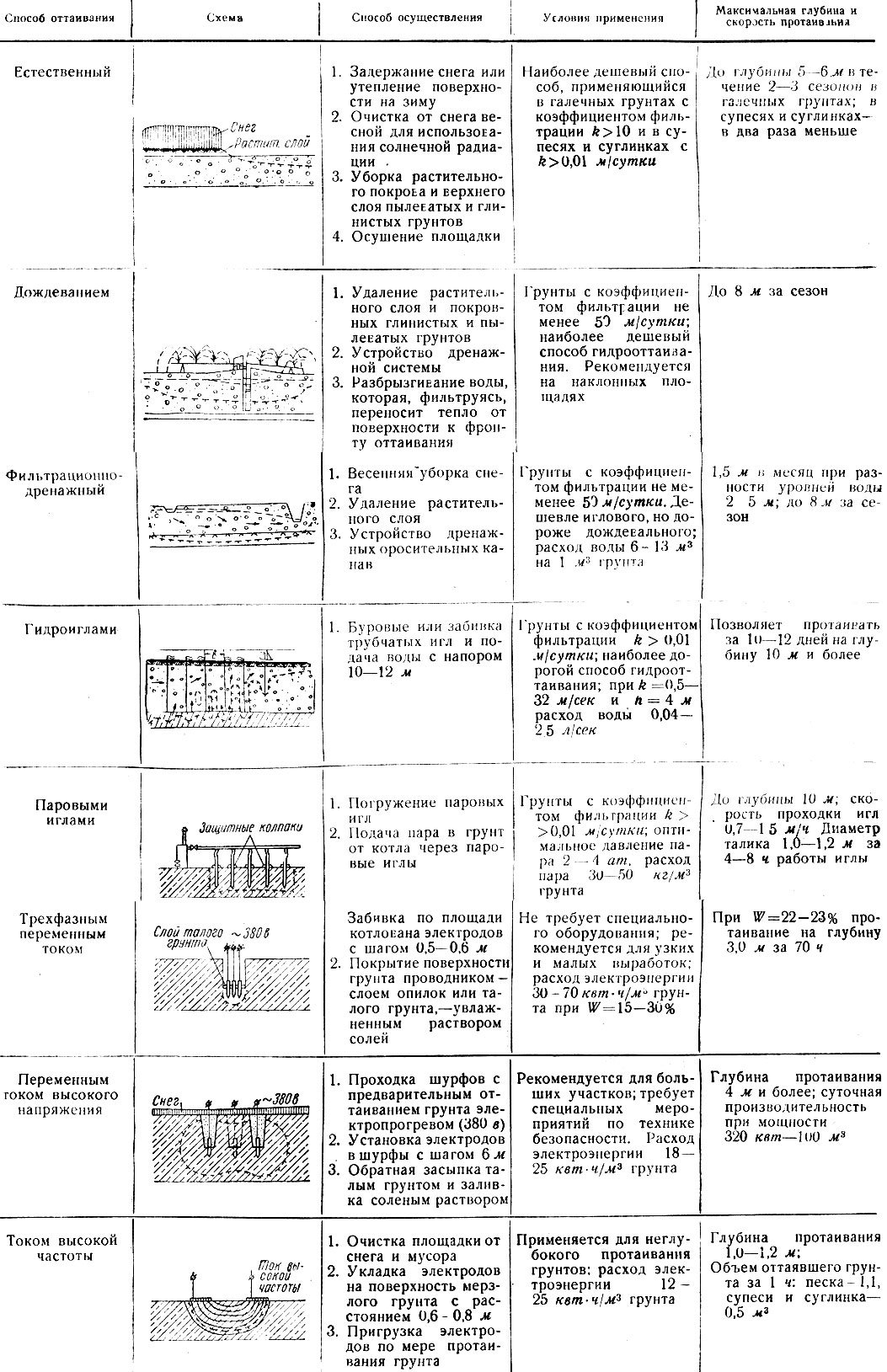

Основные данные о применявшихся способах протаивания приведены в табл. III-35.

Таблица III-35. Схемы предподстроенного протаивания грунта

Глубина протаивания (в см) при послойной разработке с использованием солнечной радиации

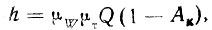

(III-72)

где μω - функция влажности грунта W в см3/ккал;

μτ - функция времени (табл. III-36) в сутках;

Таблица III-36. Коэффициенты μW и μτ

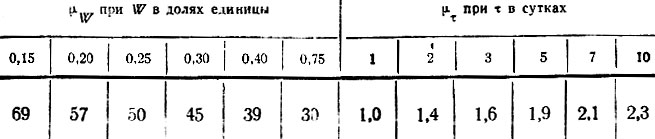

Q - суммарная коротковолновая радиация солнца в ккал/см2×сутки;

Aк - коэффициент отражательной способности (альбедо);

Q(1-Ак) - поглощенная солнечная радиация (по данным климатологических справочников) в ккал/см2×сутки сутки (табл. III-37).

Таблица III-37. Величины поглощенной солнечной радиации

Подробные данные по предпостроечному протаиванию приведены в инструкции Северо-восточного СНХ.

В заключение главы рассматривается пример проектирова ния фундаментов на протаивающем основании.

Пример. Определить возможность допущения протаивания под зданием н размеры его фундаментов.

Размеры здания в плане 24×66 м. Несущий каркас здания выполнен из сборных железобетонных элементов с шагом колонн в продольном направлении 6 м.

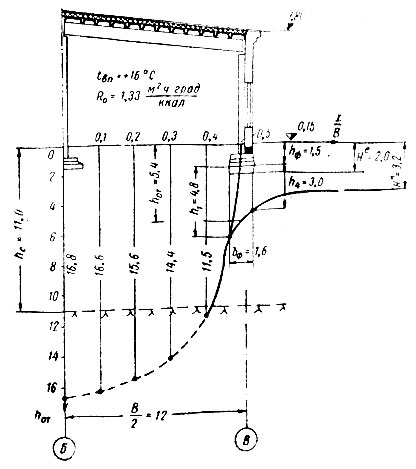

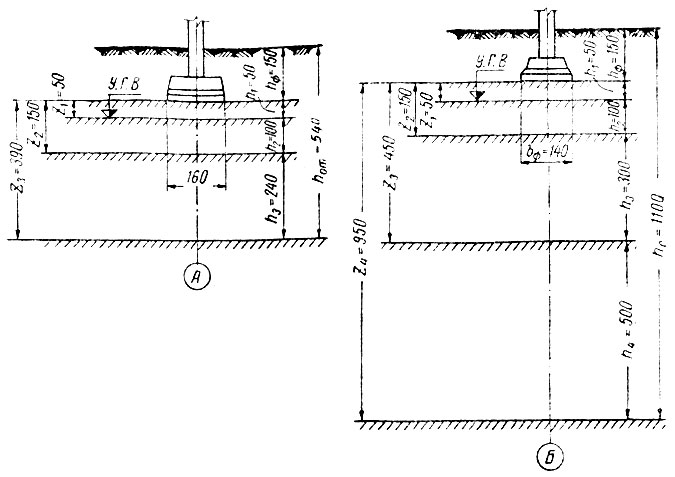

Рис. III-63. Поперечный разрез здания и построение чаши протаивания

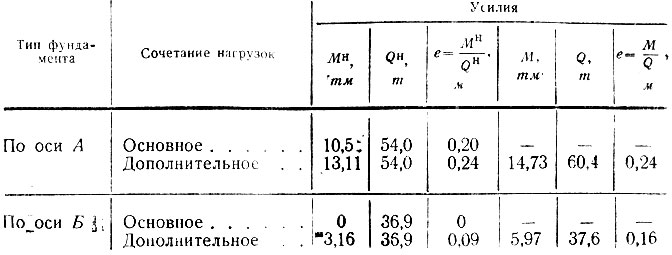

Величины нагрузок от здания на уровне подошв фундаментов приведены в табл. III-38.

Таблица III-38. Нагрузки

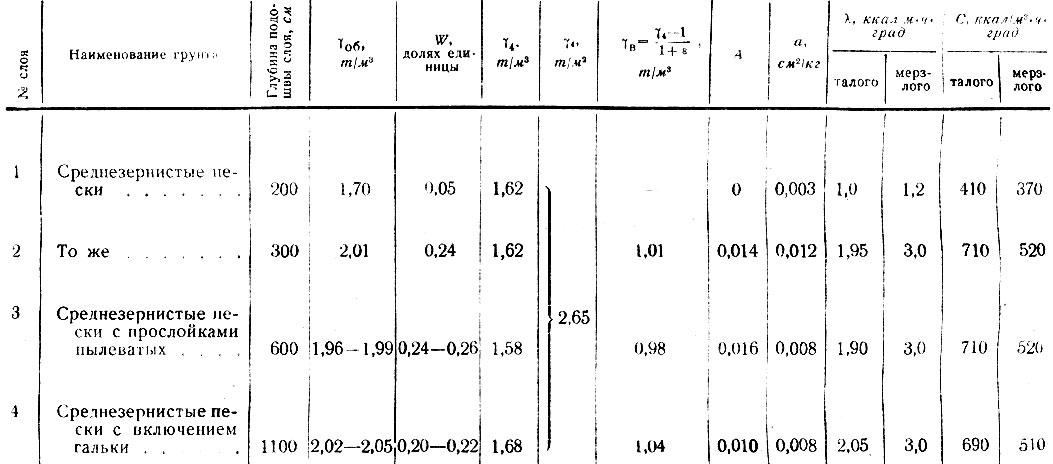

Характеристики грунтов приведены в табл. III-39.

Таблица III-39. Характеристики грунтов

Примечания:

- Для слоя 1 характеристики даны в условиях осушенной площади.

- Для слоев 1 и 2 φ = 360; Сн = 0,1.

- Теплофизические характеристики определены по графикам, изображенным на рис. III-14.

- Ниже 0,11 м залегают непросадочные грунты.

Уровень грунтовых вод на площадке вследствие устройства дренажа устанавливается на глубине 2 м от поверхности земли. По данным изысканий t0 = -5° С. Глубина сезонного протаивания в естественных условиях Не = 2 м; после застройки Hн = 3,2 м, глубина промерзания Н = 3,6 м.

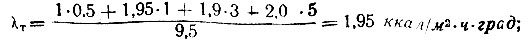

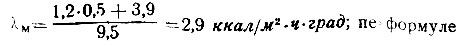

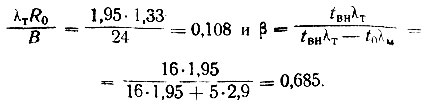

1. Определяем глубину и скорость протаивания. Находим средние теплофизические характеристики сжимаемой толщи грунта:

(III-54)

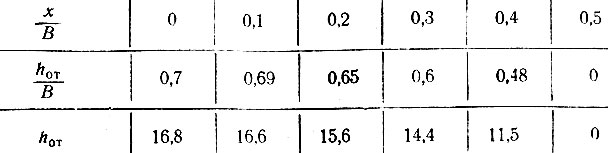

По графикам (рис. III-50) находим ординаты чаши (табл. III-40) и производим ее построение (рис. III-63).

Таблица III-40. Ординаты чаши протаивания

Для расчета скорости протаивания определим:

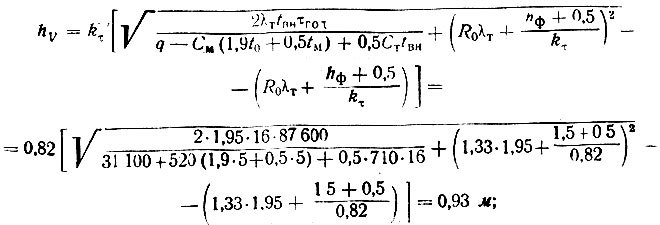

kτ = 0,82 (рис. III-51) при L/B = 66/24 = 2,75;

hф = 1,5 м, принята минимальной по условиям вертикальной планировки площадки;

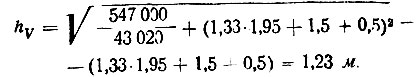

Максимальная глубина протаивания под подошвой фундамента за 1 год:

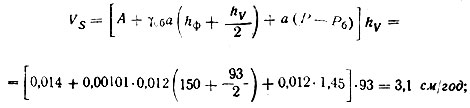

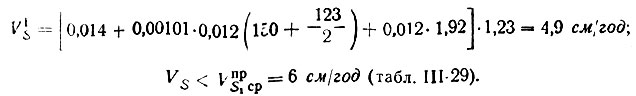

по оси А

по оси Б

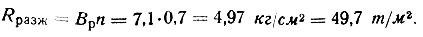

2. Определяем размеры фундаментов. Нормативное давление на грунты основания Rн определяется как наименьшее из Rразж и R1/4.

Вычисляем минимальное значение Rразж по формуле (III-69); при Bр = 7,1 (рис. III-58)

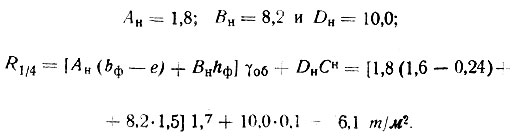

Найдем значение R1/4 для фундаментов по оси A

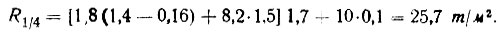

То же, по оси Б

Так как R1/4<Rразж, нормативное давление Rн принимается равным k1/4.

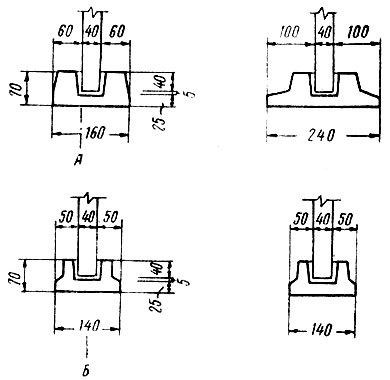

Рис. III-64. Принятые типы и размеры фундаментов

Намечаем размеры фундаментов, показанных на рис. III-64.

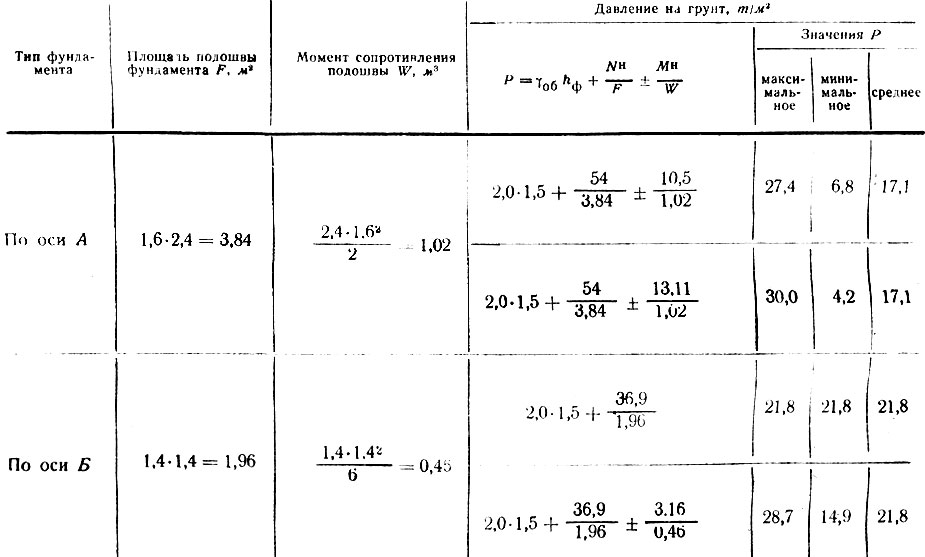

Таблица III-41. Размеры фундаментов и давления на грунт

Учитывая, что фундамент по оси A находится в зоне неравномерного протаивания, его ширину принимаем минимальной и равной 160 см. Расчет выполнен в табл. III-41.

Из таблицы видно, что рмакс<1,2Rн = 30,8 т/м2, рмин>0, рср<Rн = 25, 7т/м2 и, следовательно, принятые размеры подошвы фундаментов достаточны.

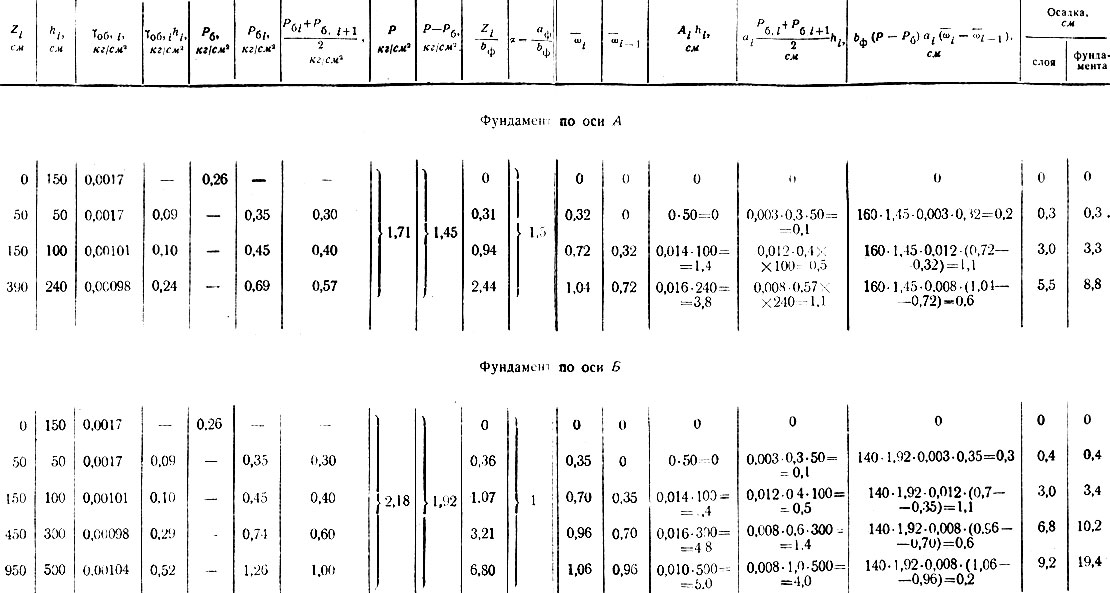

3. Рассчитываем осадки фундаментов. Осадки определяются по формуле (III-66), расчет представлен в табл. III-42, обозначения величин показаны на рис. III-65.

Таблица III-42. Расчет осадок

Рис. III-65. Схемы оснований к расчету осадок

Максимальная осадка фундаментов по оси А составляет 8,8 см, по оси Б - 19,4 см и, следовательно, S<Sпрср = 20 см (табл. III-29).

4. Рассчитываем скорость осадок:

по оси А

по оси Б

Таким образом, осадки фундментов и их скорости меньше предельных и протаивание основания может быть допущено. Далее необходимо определить дополнительные усилия в конструкциях, возникающие вследствие неравномерных осадок.

|

|

При копировании обязательна установка активной ссылки:

http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'