Часть первая

Кижи

1

"Ломоносов" шел из Петрозаводска на Медвежьегорск - здесь говорят короче: Медгора,- и было удивительно, что пассажиры теплохода (что поделаешь, рейсовое суденышко вполне законно значится в расписании: "т/х", теплоход) заняты кто чем - едят, шелестят газетами, утихомиривают малышей или дремлют, а не глядят неотрывно вперед.

Ещё несколько гуашей Ю. И. Химича - напоминание о значении цвета в зодчестве. Снова Кижи...

Навстречу плыли лесистые острова (на Онежском озере их более полутора тысяч) - не то полузатопленные, не то полувозникшие, поднимающиеся на глазах из озерных глубин острозубчатыми вершинами елей.

До Кижей полагалось еще постоять в Сенной Губе (Сенгуба - сокращают немногоречивые северяне) - желтели свежие бревна рубленого причала, стоянка недлинная, десять минут, - затем снова острова, островки, протоки, и вот, наконец, возникло вдали долгожданное.

Кижский остров не в пример соседним почти безлесен, кое-где понемногу ольхи, березы или ивняка вдоль берегов. Издали он кажется плоским, едва возвышающимся над водой. Он вытянут с юга на север, километров семь-восемь в длину, шириной до полутора. Его название связывают со старокарельским словом "кижат" - так назывались народные игры, вернее - языческие обрядовые игрища. Скорее всего остров именовался в старину Кижасаури - Островом игрищ.

Можно предположить, что именно открытые солнцу пологие холмы подсказали лесовикам-островитянам выбор; так или иначе, Кижи издавна стали пунктом общения, как бы центральной площадью, местом праздничных гульбищ. Вполне понятно, почему на Марьяниной горе - так назывался невысокий холм в центре острова - была построена одна из ранних в этих краях православных церквей; христианские храмы почти повсюду возникали на месте языческих - духовенство понимало силу привычки.

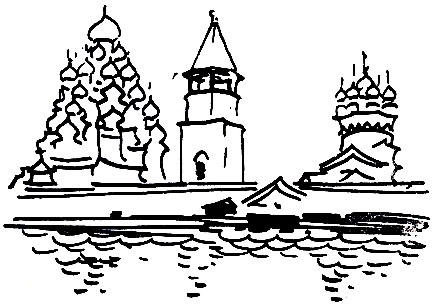

Теперь Марьянина гора пуста; церковь сгорела в незапамятные времена, а новую подняли на другом месте, ближе к южной оконечности острова. Говоря "новую", я имею в виду Преображенскую церковь, построенную 250 лет назад. Ту знаменитую церковь, которую И. Э. Грабарь назвал "несравненной сказкой куполов".

Спустя полстолетия рядом с Преображенской церковью - она была "летней" - поставили "зимнюю", Покровскую. Обе постройки (с отдельно стоящей колокольней) и образовали то, что теперь называют Кижским погостом.?

Признаться, слово "погост" всегда соединялось для меня с представлениями о печальном запустении деревенского кладбища, о тишине, покосившихся крестах, о вечном покое. Между тем понятие "погост" куда обширнее; среди различных толкований Даль приводит и такие: "несколько деревень, под общим управлением и одного прихода", "...село, хотя тут нет ни одной крестьянской избы, а приход раскинут деревняшками вокруг".

Оба эти толкования основаны на новгородском словоупотреблении, а Кижский погост возник и получил свое наименование как раз в те времена, когда весь здешний край назывался Олонецкой пятиной Великого Новгорода.

Погост был частью пятины, одним из ее административно-торговых центров; в XVI веке Кижский погост объединял до 130 деревень, раскинутых по ближним островам.

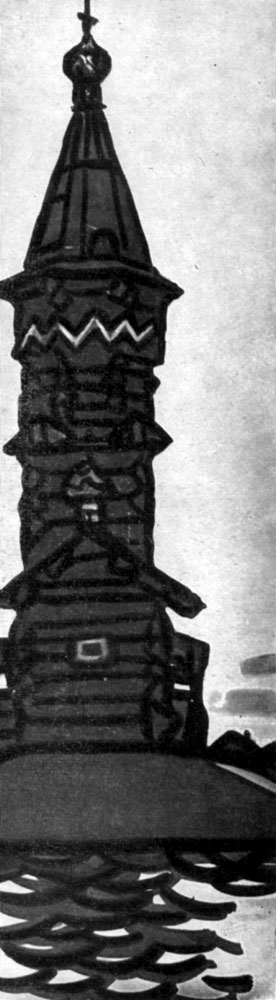

Размышляя о данном значении слова "погост", я подумал об общепринятом "погостить" и о старинном северном "погащивать", то есть гостить неподолгу, и еще о том, что гостями в Новгороде величали купцов, и ясно представил плывущие меж лесистыми островами торговые ладьи или струги под цветными парусами - такие, какими изображал их на своих картинах Николай Константинович Рерих.

Этот художник обладал поразительным, я бы сказал, загадочным даром проникновения в прошлое; никакие научно обстоятельные описания не дадут вам необъяснимого чувства соприсутствия, узнавания воочию чего-то давно знакомого, действительно бывшего, какое испытываешь, глядя на холсты Рериха, - я имею в виду его картины, посвященные древней Руси.

Рерих постигал русский Север душой; в его индийских, гималайских полотнах, напротив, преобладает рассудок. Они сверкают, точно грани отшлифованного алмаза; глядя на них, невозможно отрешиться от мыслей о непростой судьбе художника, о многоактной драме его жизни.

Рерих покинул родину сорока двух лет, в трудное время коренного переустройства; он долго странствовал - жил в Америке, Финляндии, Франции, в Китае и Англии, Монголии, Тибете, изъездил Италию, Швецию, Голландию, Германию, Египет, Японию и многие другие страны. Наконец он поселился надолго в Индии, в долине Кулу у подножья Гималаев, среди фантастического нагромождения уходящих под самое небо изломистых горных вершин; здесь он прожил около двадцати плодовитых лет и умер в конце 1947 года, так и не успев осуществить свою мечту о возвращении.

Его тело по индийскому обычаю (и по его воле) было предано огню, а прах развеян; но его молодость, тепло его сердца, все лучшее осталось здесь, среди северных русских озер, которые он называл задумчивыми, среди зеленых "бывалых холмов" и потемнелых лесов, среди серых камней-валунов, поросших вековым лишайником.

Когда вглядишься в эти обточенные, оглаженные тысячелетиями камни, малые и большие, все в тепло-коричневых и зеленоватых пятнах, в тускло-серебряной седине времен, лучше понимаешь сдержанное немногословие молодого Рериха, округлость линий, мягкость контуров, особенное богатство красок, порожденное неяркой, но чрезвычайно богатой оттенками природой Севера.

Мне предстояло увидеть много "рериховских" мест - Волхов, Старую Ладогу, леса над Свирью, могильные курганы, древние церкви и крепости на вершинах холмов, - и я не мог теперь не думать об этом человеке, для которого далекое прошлое было неразрывно связано с настоящим, с тревогами и заботами сегодняшнего дня.

Мало кто знает о так называемом "Пакте Рериха". В недавно опубликованной у нас монографии о Рерихе (книга В. П. Князевой) история этого Пакта впервые сообщена читателю. Перескажу ее в кратких словах.

В конце двадцатых годов - Рерих только что поселился в Индии - он обращается к государственным деятелям всех стран с призывом принять срочные меры по охране памятников культуры. Чуткий к явлениям общественной жизни, Рерих не мог не видеть надвигающуюся опасность вооруженного столкновения народов. Он пережил первую мировую войну и понимал, что может принести вторая.

В отличие от многих единомышленников Рерих был человеком действия. Вслед за публикацией обращения он поручил двум известным специалистам по международному праву облечь эти мысли в форму закона - разработать проект Пакта по охране культурных ценностей. Пакт требовал от воюющих государств уважения к памятникам культуры; он обязывал в случае войны считать их неприкосновенными и принимать меры к их защите.

Ни сам Рерих, ни его помощники не могли предполагать, что вскоре появится сила, для которой само понятие "культура" будет откровенно ненавистным. Известная формула - "Когда я слышу слово "культура", я берусь за пистолет" - еще не была произнесена.

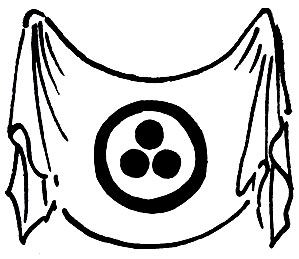

Рерих свято верил в силу добрых начинаний, в людскую совесть и международное право. Он нарисовал проект отличительного флага, который должен был развеваться над памятниками культуры, над музеями и учеными учреждениями. Флаг - он получил название Знамени Мира - представлял собой белое полотнище, на котором, как символ вечности и единения, была изображена большая красная окружность с тремя соприкасающимися красными кружками посредине.

Рерих полагал, что сам процесс публичного обсуждения Пакта послужит делу мирного сотрудничества. В самом деле, публикация текста сразу же вызвала широкий отклик. Во многих странах возникли Комитеты Пакта и Знамени Мира. В 1931 году в бельгийском городе Брюгге был основан Международный союз Пакта Рериха. О Пакте читались лекции в университетах, о нем писали в газетах и журналах. Одна за другой были созваны три международные конференции. Весной 1935 года Пакт Рериха был подписан в Вашингтоне Соединенными Штатами и странами Латинской Америки; президент Рузвельт выступил по радио с речью, приветствуя подписание Пакта и признавая его международное значение. Пакт был одобрен Комитетом по делам музеев при Лиге наций и, как водилось в этом неторопливом учреждении, передан на рассмотрение Комиссии по интеллектуальному сотрудничеству. Так или иначе, к концу тридцатых годов Знамя Мира поднялось над многими культурными учреждениями Европы, Америки, Азии.

Однако инициатору Пакта Рериха пришлось узнать, как невелика бывает цена международных пактов. Ему суждено было под конец жизни услышать свист тяжелых фугасок, нацеленных на жилые дома, больницы, музеи. Грохот рушащихся памятников доносился до тихой долины Кулу вместе с потоком сведений о лагерях смерти, о гибели миллионов людей на фронтах и в тылу.

Казалось бы, неслыханная бесчеловечность, так открыто проявленная в этой войне, могла поколебать самую твердую веру в достоинство разума и силу устанавливаемых людьми законов. И все же Рерих в первые послевоенные месяцы возвращается к идее Пакта.

Нелегко начинать все сызнова - многих друзей и энтузиастов нет в живых, иные изверились; распались организации, боровшиеся в предвоенное время за проведение Пакта в жизнь. И все-таки движение возрождается.

В 1950 году возрожденный Комитет Пакта Рериха направил в Организацию Объединенных Наций все документы по истории движения начиная с 1930 года. Пакт Рериха был положен в основу заключительного акта Международной конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция была подписана в Гааге в 1954 году и вскоре ратифицирована тридцатью девятью странами, в том числе и Советским Союзом.

В годы войны я ничего не знал о Пакте Рериха. Но я видел очень много пепелищ и дымящихся развалин и постигал собственным опытом связь между массовыми могилами и разрушенными музеями.

В мае сорок пятого года, глядя на измолотый в щебень старый Дрезден, я думал, что вот ведь за сорок шесть месяцев тяжкой войны наши бомбы и снаряды не падали так и что история не поставит нам в счет обгорелый Цвингер или расколотую Фрауенкирхе. Можно по-разному толковать о причинах, но так было.

Обо всем этом нельзя было не вспомнить в рериховских краях, приближаясь к одному из любопытнейших в мире памятников старины.

Впереди уже виднелись строения Кижского погоста, и я нетерпеливо вглядывался в стушеванные расстоянием подробности; но "Ломоносов" не спешил причаливать, шел вдоль острова. Рейсовые суда пользуются пристанью Васильево - три километра к северу от погоста, у одноименной деревни.

2

Приезжий может поселиться на самой пристани, вернее - на свежеотремонтированном плавучем дебаркадере. Марья Титовна говорит, что в разгар лета здесь бывает полным-полно, а покуда что заняты всего лишь две комнаты.

Марья Титовна числится по должности матросом (значит, и комнатки на дебаркадере, которые она прибирает, следовало бы называть каютами). Наверное, это самый непохожий на матроса матрос из всех, каких я видел или увижу. Шагах в пятидесяти от пристани стоит ее изба; Марья Титовна день-деньской копается в огороде вдвоем со старушкой матерью.

Огород ей вспахали совхозным трактором; наспех отваленные пласты надо еще перекопать лопатой и заскородить. На дворе солнечно и прохладно: дует северик. "Как черемухе цвесть, так он тут и есть", - говорит по этому поводу Марья Титовна.

Черемуха здесь невысокая, по-северному непышная. Ее запах, смешанный с запахом дикой мяты, вы уловите, прежде чем заметите одинокое деревце у дороги в праздничном бело-зеленом наряде.

Дорога на Кижи ведет через Васильево. Пять потемнелых рубленых изб на высоком подклете плюс совхозный амбар - вот вам и вся деревня, да и то не наименьшая в округе. Есть острова - две-три избы, а то и одна, но ведь и там своя жизнь, свои заботы.

Совхозный бригадир мотается меж островами - летом на моторке, зимой в санях. Люди заняты делом: пашут землю, выгуливают скот, запасают корма, ловят рыбу. Островные дети учатся в школе-интернате на одном из дальних островов, не помню названия.

Дети подрастают, выучиваются, многие уезжают учиться дальше, работать - в Петрозаводск или еще какой-нибудь город.

Трудно представить, как будут выглядеть эти края лет через полсотни. Когда подумаешь о здешних возможностях - о рыбе, о лесе, о сочно-зеленой траве на луговинах, то хочется верить, что жизнь на Онеге изменится неузнаваемо; что на островах найдется место для рыборазводных станций, для консервных заводов, для пушных ферм и для молодежи, ищущей достойного приложения силам.

Наверное, так оно и будет когда-нибудь - всему свой черед; пока же гряды замшелых валунов по краям небольших полей напоминают о дедах и прадедах тех людей, что при встрече здороваются с тобой, будто с добрым знакомым или соседом.

В одной из комнаток (или кают) дебаркадера живут двое молодых, художники или студенты из Ленинграда. Спозаранку они уходят с этюдниками в Кижи, оба в черных свитерах, лыжных шароварах и высоких резиновых сапогах.

За деревней дорога вьется по гребню пологой возвышенности, мимо кладбища с прикрытыми двускатной кровелькой покосившимися крестами, под которыми лежат те, кто упорно, поколение за поколением, освобождал островную землю от власти камня, но так и не освободил до конца. Когда смотришь на незасеянные клинья, вспаханные и заскороженные, то не верится, что эта пополам перемешанная с гранитными голышами почва способна принять и вспоить зерно. Но вот по сторонам зеленеют горох и овес - одно поле с голубизной, другое с желтинкой. На обочинах среди травы обильно цветет земляника; пахнет мятой, черемухой, озерной свежестью, вольным простором. Еще километр - и впереди, как на зеленой ладони, открывается Преображенская церковь, легкая, отсвечивающая старым серебром под неярким северным небом.

Не знаю, как для кого, для меня все предшествующее было необходимо. Дежурная в петрозаводской гостинице, пожелавшая счастливой дороги. Поднимающиеся из онежских вод молчаливые острова Ивановского архипелага. Мысли о Рерихе, чайки за кормой, северик, нежаркое солнце, матрос Марья Титовна, ее улыбка. Гряды валунов по кромкам полей, запах мяты, черемухи, потемнелые избы деревни Васильево, ненавязчивая приветливость ее жителей - все было необходимо, как бы готовило к тому, что предстояло увидеть и понять.

Преображенская церковь поднимается на 37 метров; по сегодняшним меркам - высота одиннадцатиэтажного дома. Она срублена из дерева - вся, от основания до вершины, до кончика деревянного креста на последнем, верхнем куполе.

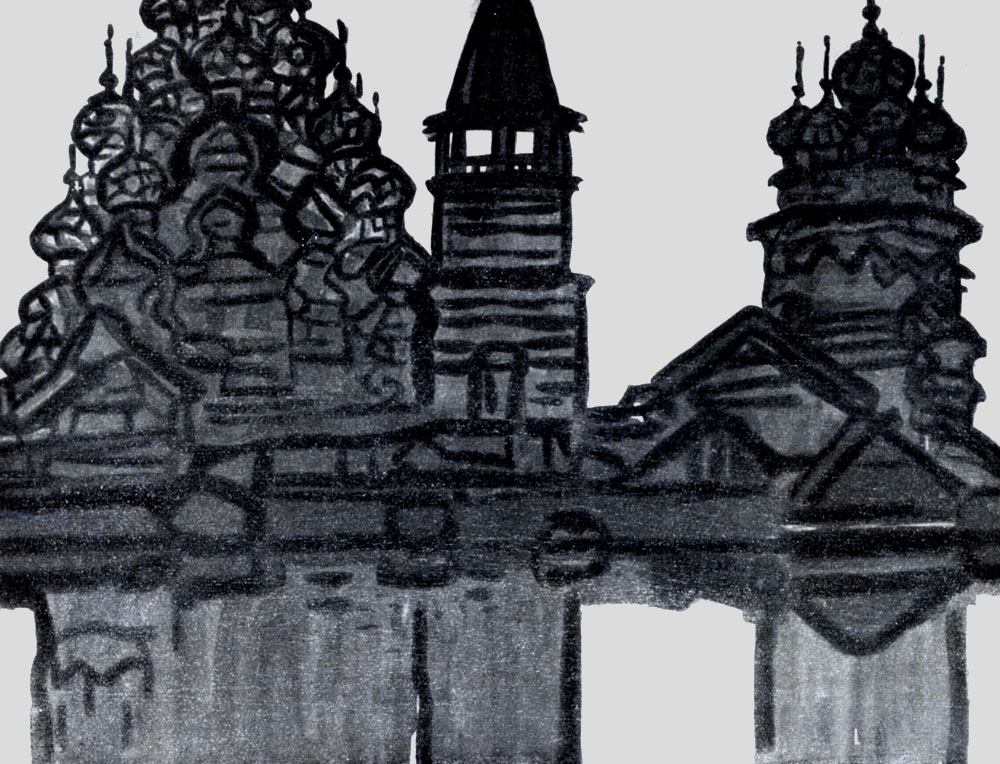

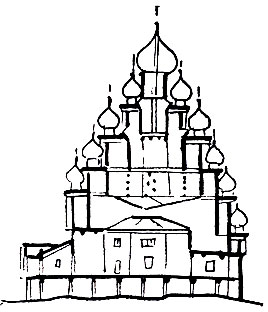

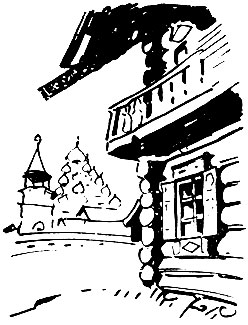

Погост Кижи. Двадцатидвухглавая Преображенская церковь, десятиглавая Покровская. Между ними - шатровая колокольня

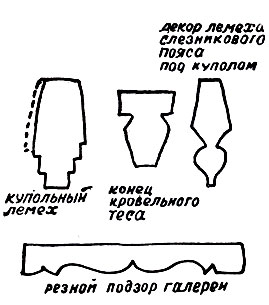

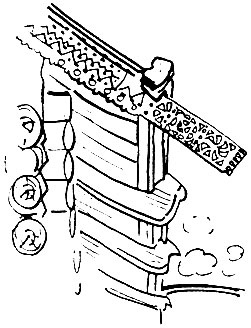

Принято говорить, что она поставлена без единого гвоздя; это не совсем верно. Чешуйчатая одежда куполов - так называемый лемех - прибита коваными гвоздями, по гвоздю на каждую чешуйку.

Коваными - значит четырехгранными в сечении: это для того, чтобы чешуйки стояли точно, не ворочались.

Отсюда ясно, что все прочие части постройки выполнены без гвоздей не потому, что гвоздей не знали, - в них не было надобности. Долговечная устойчивость обеспечивалась иными, более надежными способами. Такова была традиция русского плотничьего мастерства.

Можно сказать, что в силу этой же давней традиции церковь сооружена с помощью топора и долота, без малейшего вмешательства пилы, хотя пила в то время давно была в ходу.

Удивительный инструмент - русский плотничий топор! Я говорю "русский", потому что он родился в России и здесь усовершенствовался настолько, что стал принят повсюду; теперь математики научно объясняют конструктивную разумность его формы.

С помощью топора валили строевой лес, очищали стволы от коры и сучьев. С помощью топора припазовывали, делали врубки, вязали венцы (так называется горизонтальный ряд бревен в срубе - прямоугольник или многоугольник, связанный врубками). С помощью топора готовили брусья, пластины, тес (то есть доски - от глагола "тесать". В старину топор называли теслом, а на Украине и теперь плотников кличут теслярами. А слово "строить" распространилось в петровские времена. Прежде говорили - "рубить").

Приверженность обычаю была так сильна, что даже при поперечной разрубке бревен плотничьи артели не желали пользоваться пилой. Глазам не веришь, глядя на торцы срубов Преображенской церкви. Сколько ни вглядывайся, не обнаружишь ни зазубрины, ни следа инструмента. Срезано будто острейшим гигантским ножом, одним уверенным взмахом, сверху донизу - без щербиночки, без малейшего уступа.

Диву даешься, глядя на припазовку бревен. Срубы обычно конопатили и конопатят кто паклей, кто мхом. Здесь это было бы не только излишне, но даже и невозможно, - так точно, так плотно прилегают одно к другому бревна венцов (тут подумалось, что слова "плотно" и "плотник" имеют, в сущности, общий корень).

Однако вовсе не восхищение плотничьим мастерством первоначально останавливает при виде Преображенской церкви. Но что же, собственно, так поражает с первого взгляда? Чем объяснить охватившее тебя чувство радостного изумления?

Память спешит в подобных случаях на выручку, предлагая десятки сравнений, сопоставлений; но здесь так и не может предложить ничего сходного. Вероятно, именно радость открытия и составляет одну из наибольших радостей, какую может дать человеку искусство.

А в том, что перед тобой самородное, большое искусство - в этом с первой минуты сомнений нет.

Я думаю, споры о том, является ли архитектура искусством, то есть видом образного воздействия на мысли и чувства, или только отраслью техники, или тем и другим вместе, перед лицом таких доказательств теряют смысл.

Впрочем, для понимания действительной сущности архитектуры одного примера наверняка мало, даже если он так выразителен, как Преображенская церковь.

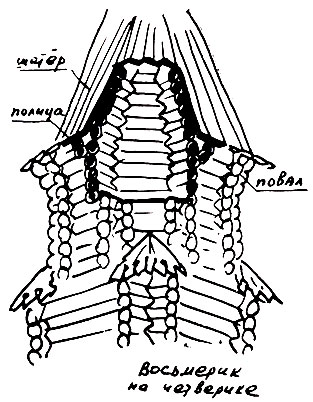

Попытаюсь нарисовать ее облик, насколько возможно сделать это словами. Но прежде надо бы пояснить, что такое восьмерик.

Восьмерик - это восьмигранный сруб, форма, охотно применявшаяся в старину для высоких, объемистых строений. Такая форма имела немало преимуществ. В те времена предпочитали строить из целых бревен, не сращивая их в длину; восьмигранник был в этом смысле выгоднее, он давал большую площадь пола, чем прямоугольник из бревен таких же размеров. Кроме того, восьмигранный сруб - он ставился обычно без фундамента, прямо на землю - был куда устойчивее четырехгранного, а это очень существенно в краях, где северик дует часто и сильно.

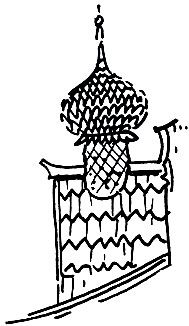

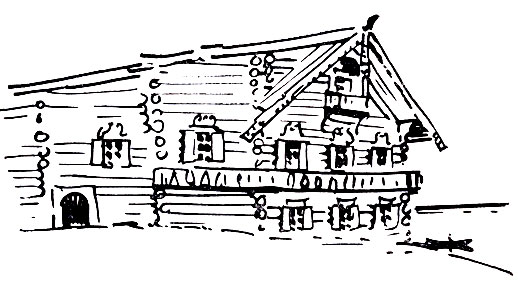

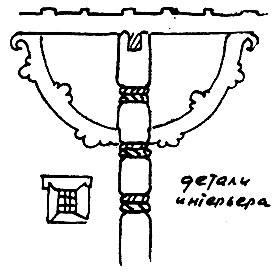

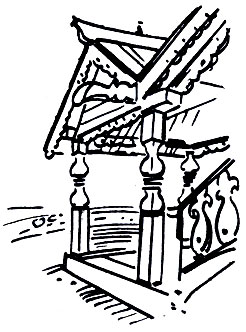

Опояска зигзагом на восьмерике не просто украшение: это один из способов отвести дождевую воду

Наконец, еще одно: восьмигранная основа давала большие возможности для обстройки приделами, галереями, крыльцами, что было удобно и вместе с тем придавало сооружению величественность и живописность.

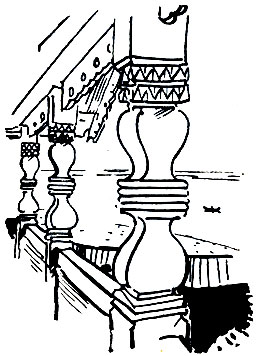

Покровская, зимняя... В меньшем объеме лучше сохранялось тепло

Неразделенность красоты и пользы - вернейшая примета настоящей архитектуры. Когда вникнешь повнимательнее в ход мысли строителей Преображенской церкви, то видишь, что оба эти начала тут накрепко соединены.

Вернемся, однако, к общему впечатлению.

Итак, в основе строения здесь - восьмерик, вернее - три последовательно уменьшающихся восьмерика, поставленных один на другой и обстроенных понизу четырьмя прирубами - по сторонам света.

Уже сама эта основа сообщает строению ступенчатость, плавно уводящую взгляд от основания к верху; она дала строителям возможность создать ту "несравненную сказку куполов", о которой писал И. Э. Грабарь.

Многокупольные церкви строили на Руси издавна. Новгородский Софийский собор, поставленный в X веке, был тринадцатиглавым. Но двадцать два верха - такого еще не бывало.

Дело, однако, не только в количестве. Надо увидеть Преображенскую церковь, чтобы понять, какой необыкновенный талант и какое чувство меры необходимы были, чтобы слить двадцать два купола в единое целое, в один мощный взлет.

Преображенская церковь не имеет фасада; здесь нет разделения на главное и второстепенное, на лицо и тыл. Ее воспринимаешь как живое растение, тянущееся куполами-ветвями к небу. И точно так же, как никогда не придет на ум подправлять создание природы, так и тут не допускаешь мысли о возможности каких-либо поправок или изменений.

Только вникнув поглубже, начинаешь понимать, как сложен путь к естественности. Скажем, ступенчато поднимающиеся луковки куполов будто и одинаковы, а вглядись - и увидишь чуть заметное чередование меньших и больших; без такого чередования, вероятно, единство сменилось бы однообразием, а это вовсе не одно и то же.

Признаться, для меня остается загадкой необыкновенная плавность в сочетании множества округлых, криволинейных поверхностей. Луковичная форма куполов, стрельчатые очертания "бочек", на которых купола поставлены, - все здесь как бы изваяно целиком живой рукой; линии безукоризненно чисты, формы как бы перетекают одна в другую. Не знаю, как могло быть достигнуто такое с помощью топора и долота людьми, для которых само понятие чертежа или модели было наверняка неведомо.

Ступенчато поднимающиеся купола на стрельчатых бочках

Эти люди остались безвестными, как и многие другие мастера-самородки, строившие на северных землях "премудроверхие" церкви, в которых только и мог выразиться в те времена щедрый талант народа.

Чтобы наглядно ощутить ту нераздельность пользы и красоты, о которой я упомянул, надо представить себе путь дождевой капли, упавшей на завершающий верхний купол. Когда проследишь мысленно сверху донизу этот сложный путь, заранее предуказанный самим сочетанием выпуклостей, наклонов, тем плавным "перетеканием" форм, о котором была речь, то красота озаряется светом разума, становится понятнее и вместе с тем еще удивительнее.

После дождя. Купола засеребрились...

Дождевой капле негде тут задержаться, поверхности куполов и стрельчатых бочек уверенно ведут ее вниз - ступенька за ступенькой, наклон за наклоном - и благополучно роняют наземь. А ведь это очень важно в краях, где дождик - нередкий гость. Вот и стоит Преображенская церковь два с половиной столетия, крепкая, не источенная гнилью; только побурели под дождями и ветрами могучие бревна и чуть подернулись сизой сединой.

Конечно, тут дело не только в продуманной до последних мелочей системе стока дождевых и талых вод (путь капли, угодившей внутрь сооружения, также заранее предуказан, см. схему вверху страницы). Дело еще и в том, что здание построено из так называемой кондовой сосны.

Сложилось так, что в нашем словесном обиходе эпитет "кондовый" давно приобрел отрицательное звучание, стал применяться для обозначения глухоманной, дремучей неподвижности (в годы революции Александр Блок писал: "Пальнем-ка пулей в святую Русь, - в кондовую, в избяную, в толстозадую..."). Подобное применение выдвинулось вперед и заслонило первоначальное значение слова.

Между тем в старину на Севере понятие "кондовый" имело самый положительный смысл; оно произошло от архангельско-вологодского слова "конда" - так называли здесь особенно крепкую смолистую сосну, выросшую на очень сухом грунте.

Как растет конда, я видел на острове Валаам.

Наверное, этот заповедный угол на севере Ладожского озера заслуживает подробного описания, и я бы охотно сделал это, если б не опасался чересчур отвлечься от главного русла своих заметок. Все же скажу несколько слов.

Я попал впервые на Валаам ранним утром. Солнце пробивалось в каюту сквозь задернутую желтую штору; с верхней палубы доносилось негромкое: "Носовые подобрать!", "Кормовые отдать!" Отдергивать штору я не торопился; так, бывало, в детстве медлишь открыть новую страницу книги в сладостном ожидании чего-то захватывающего.

И верно, страница была стоящая. Мы швартовались в глубокой Никоновской бухте; из окна каюты не видно было ни воды, ни неба - один лишь подступивший к самому берегу лес, недвижный, таинственный, освещенный утренним солнцем, с глубокими тенями и уводящей куда-то дорогой.

Могучие сосны, высоченные темные ели, береза, ольха, заросли малины и дикой смородины, ковры из мха, брусники и земляники, путаница нависших ветвей, лесные ручьи и тихо дремлющие озера - все, что я увидел затем на острове, напоминало полузабытую северную сказку; но самым впечатляющим было зрелище поваленных ветрами старых деревьев. Их здесь отрывает "с мясом" - не только с широко распростертыми корнями, но и с самой почвой. А рядом - на месте, где жило дерево, - угрюмо сереет обнажившееся морщинисто-каменное тело Валаама.

Дело в том, что остров - довольно большой, километров до двенадцати по длинной оси и около семи в поперечнике - представляет собой мощный купол из вулканических пород: базальта, диабаза. В незапамятные времена поднявшийся из глубин каменный горб был наг. С течением лет - тысяч или миллионов, не знаю, - ветры вместе с дождями делали свое: точили камень, скребли, распыляли его поверхность. Кроме того, ветры приносили издалека пылинку за пылинкой; дожди помогали наносным частицам слипнуться, соединиться с местной пылью - так и образовался на теле Валаама почвенный слой, сантиметров десять-пятнадцать толщиною за все тысячелетия. На этот слой и легли когда-то первые семена, занесенные дальними ветрами. И вот...

Нет, описанием тут, пожалуй, не обойдешься. Надо видеть гигантскую сосну, вцепившуюся в камень мозолистой пятерней корней,чтобы понять, что такое упорство и жажда жизни. Это и есть первостатейная кондовая сосна.

Она растет медленно; ее годичные кольца тонки, красноваты, смолисты, они плотно прилегают одно к другому - тут нет места для беловатых рыхлых прослоек. Рост дался дереву нелегко, трудно и устоять под ветрами; надо пошире раскинуть корни, упереться, использовать каждую щелочку, каждое углубление в камне...

Мысли, растревоженные увиденным, уводят порой неожиданно в сторону. Глядя на сосны Валаама, на упрямую хватку их узловатых корней, я думал о людских судьбах, о формировании характера, о "годичных кольцах" человеческого развития и еще - о пейзажисте Шишкине, которого при всем уважении никогда не любил, а теперь, кажется, понял яснее, чем понимал прежде.

Петербургская академия посылала на Валаам учеников пейзажного класса. Тут проводили летние месяцы Клодт, Куинджи; не помню кто - кажется, Репин - сказал, что Куинджи отсюда и начался.

Наверное, так оно и было; свечение белых ночей над водами Ладоги могло пробудить в Куинджи ту особенную тягу к "поэзии света", которая так отличала его среди художников-современников.

Шишкина увлекло на Валааме другое; но и о нем, я думаю, можно было бы сказать, что начался он отсюда.

После первого проведенного здесь лета Шишкин получил в Академии золотую медаль за серию рисунков - сосны на скалистых берегах (серия так и называлась - "Сосны и камни"). Шишкин был пристальным рисовальщиком и обстоятельным рассказчиком; нетрудно понять, почему невиданно причудливые подробности валаамских лесов целиком поглотили его внимание. Природа Валаама усилила, укрепила природную склонность Шишкина к рассказу подробному - я бы сказал, чересчур подробному.

А вот Федор Васильев, младший друг и ученик Шишкина, приезжавший с ним на Валаам, не нашел здесь для себя ничего. Ему нужны были просторы,, "печаль полей", перелески, уводящие вдаль дороги, облака над лугами...

Но это, как говорится, другой разговор, оставим его, вернемся на Кижский остров.

3

Стены рубили из кондовой сосны, рудовой - железисто-красной в разрубе. А на лемех шла, как ни странно, осина.

Лемехом на севере называют колотый, тесаный кровельный материал - на юге это зовется гонтой или дранью. Мне кажется, северное название произошло именно от формы, какая применялась для покрытия куполов, - она действительно напоминает лемех плуга.

То, что снизу представляется чешуйкой, на деле довольно большая, сантиметров до сорока длиной, вытесанная топором пластина, выпукло круглящаяся, ступенчато сужающаяся одним концом. Пластины эти кладутся внахлест, на манер черепицы. На двадцати двух куполах Преображенской церкви вместе с лемеховым покрытием подкупольных барабанов и бочек лежит около 30 тысяч таких пластин.

Подсчет достаточно точен: совсем недавно купола вместе с бочками облицевали заново.

В XIX веке (особенно во второй половине) было сказано много разумных и горячих слов об уважении к памятникам прошлого. Именно тогда бесценные фрески одиннадцатого столетия в киевском Софийском соборе были замалеваны десяти- сортной епархиальной мазней. Тогда же и Преображенскую церковь на Кижах "приодели" под каменную: обшили снаружи досками, побелили известкой, а все лемеховое покрытие обили жестью.

Кондопога. Ещё один образец торжественной стройности деревянного зодчества

Кондовые бревна восьмериков и прирубов, видавшие на своем веку разное, пережили и такое. А лемех на куполах пришлось сменить: кровельщики-жестяники изуродовали его гвоздями, ржавая вода довершила дело.

Мне рассказывали об одном научном работнике, специалисте по северному деревянному зодчеству; он часто бывал на Кижах и даже написал труд, где реставрации Кижского погоста уделено немалое место; возможно, этот труд принесет автору новую ученую степень. Но по странной забывчивости там не приведено имя Михаила Кузьмича Мышева; хочу исправить ошибку - и без того среди людей, достойных благодарности, чересчур многие остаются безымянными.

Михаилу Кузьмичу Мышеву семьдесят три года; он крепок, высок, плечист, молчалив. На обветренном лице голубеют небольшие глаза под мохнатыми желтеющими бровями. Руки у него крупные, вроде бы тяжелые, а топору в них легко.

Когда потребовались мастера для восстановления лемеха и других реставрационных работ на Кижах, Мышева разыскали в Петрозаводске. Он был одним из очень немногих, а возможно, и единственным, кто знал еще, как это делается, и знал не только головой, а и руками. Он унаследовал знание от отца, которому с малых лет помогал плотничать; а отец, может быть, помогал в детстве деду. Во всяком случае, когда думаешь так, легче сквозь два с половиной столетия разглядеть тех, кто так и остался безымянным.

Теперь Мышеву подсобляют двое молодых, тоже плечистые и молчаливые, в ушанках с подвязанными на затылке тесемками. Было бы хорошо, если б они, в свою очередь, переняли кое-что от старика. Среди множества более или менее дефицитных профессий могут ведь вдруг понадобиться стране еще и люди, знающие толком, как вяжут венцы и почему на лемех идет именно осина.

А идет она потому, что податлива обработке, не трескается, не коробится под солнцем и дождями. Вытесанная, выкругленная топором пластина шелковиста на ощупь (капли скатываются легко). На глаз она чуть лоснится, отсвечивает глянцем, а со временем приобретает особенный, сизый оттенок и вместе с тем как бы зеркальные свойства. И от этого облицованные лемехом главки живут одной жизнью с окружающим миром.

В сумрачный день они кажутся тускло-серебряными, в погожий - голубеют. Порой они коричневаты, порой белеют ярко, будто полированный алюминий. Но поразительнее всего они меняются, когда солнце садится за дальние острова; тогда купола разгораются медленно под холодно зеленеющим небом, наливаются жаром и долго не остывают. Пепел вечера затягивает их неторопливо, снизу вверх, ярус за ярусом; когда погаснет вершина, останется темнеющий очерк, твердо выведенный в этом небе 250 лет назад.

4

"...Что было сначала? Погост в Кижах или олонецкая изба? Помпей- ский форум или дом братьев Веттиев? Что чему предшествовало в архитектурном развитии - жилище общественному сооружению или наоборот?"

Это из книги Андрея Константиновича Бурова "Об архитектуре".

Ответ как будто бы ясен: "Из всей истории архитектуры видно, что жилище предшествовало общественному сооружению, а не наоборот... Первым сооружением человека было жилище, дом. Из дома вырос форум. Из дома вырос акрополь. Из дома вырос погост в Кижах, а не наоборот".

Да, это верно и наперед ясно, но еще более проясняется, когда увидишь собственными глазами невысокую избушку в Кижах - такую нетрудно поставить на курьи ножки. Избушка в три клети, спереди вроде бы сенцы, средняя клеть чуть повыше, а на гребне двускатной обычной крыши... луковичная главка, крытый лемехом куполок с крестом.

Когда было решено устроить на Кижском острове музей-заповедник под открытым небом, избушку-церквушку перевезли сюда из Мурома, где она простояла без малого шесть столетий. Называется она церковью Лазаря Муромского и построена, как полагают ученые, не позднее 1390 года. Это древнейшая из доживших до наших дней северная деревянная постройка.

Кижи, ограда погоста. Слева видна церквушка Лазаря Муромского - самое древнее из сохранившихся у нас деревянных строений

Музей есть музей; даже когда он расположен под открытым небом со всей возможной естественностью, трудно отделаться от впечатления "музейности", от ощущения чересчур близкого соседства вещей, для такого соседства не созданных.

С одной стороны, я предпочел бы не видеть вокруг погоста в Кижах ничего постороннего - пусть бы так и возвышался один на зеленой ладони, отражаясь в озерных водах. И в то же время все другое, с немалым трудом и заботой свезенное сюда со всей округи, из Прионежья и Заонежья, дает серьезную пищу для раздумий и сопоставлений.

На южной оконечности Кижского острова собрано около полутора десятков разных строений. Тут есть и восьмикрылая ветряная мельница, где одни только жернова не деревянные. Есть водяная мельница. Есть бревенчатые часовни семнадцатого, восемнадцатого столетий. Есть крестьянские дома, построенные "брусом" и "кошелем", и есть амбар, срубленный так просто, разумно и красиво, что о нем хочется говорить как о произведении большого искусства.

Но прежде всего тут задумываешься о дистанции между церквушкой Лазаря Муромского и Преображенской церковью, а точнее - о том, почему и как вырос из олонецкой избы погост в Кижах.

Без ответа на этот вопрос невозможно всерьез размышлять об архитектуре - не только давнишней, но и сегодняшней. Ее история может показаться всего лишь летописью строительства храмов, дворцов и церквей.

"Первым сооружением человека было жилище, дом", - говорит Буров. А первым жилищем, добавлю, была пещера.

Надо поднапрячь воображение и представить себе такую пещеру в некоторых подробностях жизни - вернее, борьбы за существование - и постараться не позабыть при этом о рисунках, открываемых время от времени научными экспедициями, - о тех изображениях на стенах первобытных жилищ-пещер, выразительностью которых теперь вполне заслуженно восхищаются.

Ученые спорят о назначении таких рисунков. Одни говорят, что рисунки имели магическую подоплеку; скажем, удачную охоту на зверя наши пращуры изображали для того, чтобы охота действительно была удачной. Другие отводят первобытной магии меньшую роль, считая, что некоторые изображения есть попросту сцены тогдашней жизни.

Я недостаточно вооружен, чтобы принять участие в научном споре, но все же склоняюсь на сторону тех, кто не сводит все к магии, к зачаткам религии.

Три года назад в Тбилиси я видел археологическую выставку - вероятно, лучшую из всех, какие мне приходилось видеть. Выставка размещена в двух больших залах Музея истории; ее устроители проявили большой вкус и такт, закрыв наглухо в этих залах окна и обтянув стены узловатой суровой тканью, похожей на первые сотканные человеком на первом ткацком станке; в полусумраке кое-где виднеются брошенные на эту поверхность коричневатые рисунки - те самые запечатленные пещерными жителями сцены жизни, о которых была речь. А вдоль стен светятся каким-то собственным внутренним светом прозрачные стеклянные призмы, они сразу же поглощают ваше внимание и ведут вас по ступеням тысячелетий - издалека, из тех правремен, когда на этих землях еще только начинался процесс формирования человека.

Понадобилось бы много времени, чтобы рассказать, как наглядно и впечатляюще передан путь человеческого развития в строго отобранных и на редкость умело размещенных экспонатах. Скажу о главном, что поразило меня и что именно здесь представилось с неотразимой очевидностью. Я имею в виду природную потребность человека высказать себя, выразиться через искусство.

Кажется, только-только приспособился он превращать кусок камня в зародыш орудия, в нечто смутно напоминающее топор или нож, - и вот, глядишь, уже появился на грубой поверхности неумелый, неуклюжий пока еще рисунок.

Первая ступа - дробить первые зерна, первые глиняные сосуды, первый наконечник копья из кости добытого зверя; и всюду забота не об одной лишь простой пользе, а еще о чем-то сверх этого. О чем же?

Ладно, допустим, что стоивший немалых усилий рисунок на каменном топоре или костяном ноже должен был принести удачу суеверному охотнику. Но что же тогда сказать об узорах, оттиснутых на глиняном черепке? Чем объяснить заботу о формах, изгибах, линиях - обо всем, что люди позднее условились называть красотой, изяществом, выразительностью?

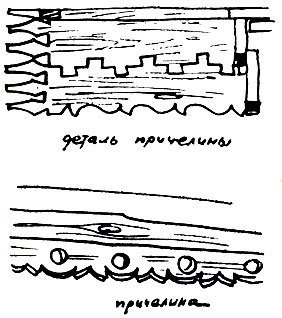

Строителю олонецкой избы зачем-то понадобилось украсить ее резными причелинами, наличниками на окнах, затейливым коньком на гребне крыши.

Тут опять-таки можно сказать, что наличники, причелины и конек на крыше по своему происхождению есть не что иное, как магические "обереги", охранители жилья от нечистой силы. Хорошо, пусть так; но чем же тогда объяснить старание сработать резьбу получше, поособеннее, покрасивее? И откуда взялась охота сделать всю избу стройной, ладной, приятной для глаза?

Нет, суевериями или религией тут не отговоришься. Есть в человеке извечная потребность, поднимающаяся над простой борьбой за существование. Можно назвать эту потребность творческой, дело не в названиях; важно понять, что тут одна из первейших истинно человеческих потребностей.

И не вина, а беда человека, что эта его потребность подавлялась условиями существования, несправедливостями общественного устройства жизни.

Безвестный строитель Преображенской церкви мог сладить избу себе или соседу, мог украсить ее наличниками, коньками, но проявить себя в полный размах он смог лишь тогда, когда его подрядили с артелью ставить "премудроверхую" церковь на Кижах.

Тут-то он только и мог развернуться, приложить все унаследованное от отцов и дедов да еще добавить свое, особенное, такое, чего еще не бывало.

Не знаю, всерьез ли верил тот строитель в бога. Но то, что он верил в себя и свое уменье, - это видно и сегодня. На Кижах вам охотно расскажут, как он, довершив дело жизни, закинул в озеро свой топор и сказал: "Поставил церковь мастер Нестер, не было, нет и не будет такой!"

Наверное, подобные чувства, гордые и горькие, не чужды были многим безымянным строителям. Валерий Брюсов так выразил мысли строителя пирамиды Хеопса: "Я раб царя, и жребий мой безвестен; как тень зари, исчезну без следа, меня с лица земли судьба сотрет, как плесень; но след не минет скорбного труда, и простоит, близ озера Мерида, века веков святая пирамида..."

В начале XII века князь Андрей Боголюбский велел поставить церковь неподалеку от своего дворца, на зеленой стрелке при впадении Hepли в Клязьму. Об этом прекраснейшем памятнике белокаменного древнерусского зодчества много и подробно писали ученые; но, думаю, проникновеннее всех написал недавно поэт Н. Коржавин. В его стихотворении церковь Покрова на Нерли - "невысокая, небольшая" - предстает живой участницей народной жизни, вернее - ее неотделимой частицей. Здесь властолюбивый князь смиренно молился о своих кровавых грехах. А в пору Батыева нашествия, забыв помолиться, "через узкие окна- бойницы в стан татарский стрелял монах".

Здесь "творили суд и расправу". Здесь "терпели стыд и беду". "Здесь ордынец хлестал красавиц на пути в Золотую орду"...

Надо всеми бедами и неурядицами столетий белокаменная церковь возвышается как "простая правда земли", как образ постоянства жизни, как выражение народного гения. "Невысокая, небольшая, так подобрана складно ты, что во всех навек зароняешь ощущение высоты... Так в округе твой очерк точен, так ты здесь для всего нужна, будто создана ты не зодчим, а самой землей рождена".

Точные, умные строки. И - справедливый вывод:

Эта церковь светила светом Всех окрестных равнин и сел... Что за дело, что церковь эту Некий князь для себя возвел!

Да, верно, история архитектуры минувших тысячелетий может на первый взгляд показаться историей строительства фараоновых гробниц, языческих храмов, христианских соборов и феодальных замков, дворцов и церквей. Но от этого она не перестает быть свидетельством постоянного стремления людей к совершенству, материальным воплощением народного таланта, - "каменной летописью человечества", как сказал однажды Горький.

5

Михаил Кузьмич Мышев с помощниками неторопливо ладит новый дверной наличник, расположившись на полу трапезной Преображенской церкви. Трапезными, или трапезами, поначалу назывались общие столовые в монастырях. Позднее трапезными стали называть еще и пристройки с западной стороны церквей, нечто вроде кулуаров или вестибюля, говоря по-современному.

В трапезной Преображенской церкви с виду ничего церковного. Бревенчатые стены, оконца, вдоль стен некрашеные деревянные скамьи. Здесь было место общих встреч и бесед, где обсуждались мирские дела. Да и в самой церкви, в главном ее помещении, о делах и настроениях религиозно-молитвенных напоминает только иконостас.

Русская деревянная архитектура не давала места стенной живописи; иногда на дощатый потолок - так называемое небо - наклеивалась роспись по холсту. Главное же внимание уделялось стене, отделявшей внутреннее помещение храма от алтаря. Эта стена сплошь составлялась из икон, поставленных ярусами на горизонтальные брусья - тябла. Она- то и называлась иконостасом.

Лицевая поверхность брусьев покрывалась обычно скромным рисунком - неприхотливый узор, вьющиеся веточки с листьями и алыми ягодками по голубовато-белому фону. Таким и был поначалу иконостас Преображенской церкви. Но где-то в конце восемнадцатого столетия прихожане заказали в Петербурге новое обрамление, резное из дерева, золоченое, выполненное со всей парадной пышностью екатерининского времени. Сочетание простых, суровых форм бревенчатого сруба, сочетание некрашеного сизо-коричневатого дерева с изысканно круглящимися полнотелыми завитками в праздничном сиянии золота дает неожиданно привлекательный эффект.

К слову, такие контрасты, такие "пряные" сочетания сделались теперь одним из распространенных приемов зодчества. Американец Франк Ллойд Райт одним из первых широко применил сочетания натуральных, естественно-грубоватых материалов с тщательно прорисованными и отделанными деталями - сочетания открытого кирпича с полированным мрамором или гранитом, грубо отесанного "дикого" камня с чеканным или кованым металлом, стеклом и т. п. Вероятно, такое соседство усиливает, отчетливее проявляет природные свойства материалов, делает язык архитектуры более выразительным. (Так ведь и в речи нашей соседство литературной отшлифованности с простыми, из жизни входящими оборотами придает языку особую звучность.)

Кижи. Вечереет...

Так или иначе, пышно-золотое обрамление иконостаса Преображенской церкви поразило меня своей неожиданностью; все в целом выглядело на редкость живописно в окружении бревенчатых стен. Многочисленные иконы сливались на расстоянии в одну общую картину, где преобладали охристо-коричневые, винно-красные, густо-синие и серебристо-белые тона.

Художники-иконописцы русского Севера пользовались теми красками, какие давала им северная земля; здесь почти не знали заморской киновари или лазури. От мастера мастеру передавались секреты получения красок из жженой глины или соков местных растений, секреты варки лаков из льняного масла и смол.

Ограниченность средств не сделала северную живопись бедной. "Сопротивление материала" никогда не вредило искусству, напротив - оно вырабатывает в художнике ценное умение добиваться наибольшего результата наименьшими средствами.

Лучшие колористы понимали значение этого обстоятельства, силу такой самодисциплины; палитра Веласкеса, скажем, состояла из пяти- шести красок, преимущественно земляных (в этом нетрудно убедиться, вглядевшись в картину "Фрейлины", где Веласкес изобразил себя у мольберта с палитрой в руке).

Кижи

Странно думать, что живопись вот этого иконостаса - почти ровесница веласкесовской живописи; слов нет, дистанция огромная между блистательно написанными, дышащими жизнью пряхами, кузнецами, портретами королей, вельмож или придворных шутов и этими средневеково-бесплотными, удлиненными, вытянутыми фигурами святых, великомучеников, апостолов. Но стоит подойти поближе, чтобы увидеть, что и тут невозможно было отгородить искусство от живой жизни даже самыми строгими церковными правилами.

Среди икон Преображенской церкви есть сцена евангельской легенды о милосердном самаритянине, где изображена женщина, достающая воду бадейкой из самого что ни на есть обычного северного колодца с "журавлем". Христос там въезжает в Иерусалим на белом коне (что поделаешь, когда художник и в глаза не видел ослицы), а богоматерь в сцене успения лежит на пологе из заонежских вышитых полотенец.

В одной из рубленых изб Кижского заповедника, где устроена небольшая экспозиция предметов русского северного быта, я нашел несколько таких шитых красными и черными нитками по отбеленному холсту полотенец и вспомнил рассказ о том, как известный наш археолог В. А. Городцов посетил в 1921 году первую послереволюционную выставку русского народного искусства в Москве; он был изумлен, увидев на вышитых полотенцах из Северной России древние религиозные сюжеты скифских времен.

Еще в языческую пору славяне, молившиеся в священных рощах, увешивали деревья такими полотенцами - убрусами. Полотенцами украшался первый сноп - "богач", его ставили в углу избы, где впоследствии поместились иконы. На вышитом полотенце подносили свадебный каравай и хлеб-соль. Искусство вышивания строго передавалось от поколения к поколению; девушке-невесте задавалось испытание - вышить жениху подарок. Не удивительно, что строгое соблюдение родительских образцов донесло до наших дней древние сюжеты, так обрадовавшие Городцова. Он увидел на северных полотенцах изображение женщины с молитвенно поднятыми руками. "Берегиня", "Житная баба", "Рожаница", "Земля", "Великая богиня", мать всего сущего - так называлась она славянами в языческие времена. А во времена христианские приняла название богородицы; и кто хоть однажды видел образ Оранты в киевской Софии или в другом каком-нибудь раннехристианском храме, легко уловит разительное сходство.

Ничто, я думаю, не может убедительнее разоблачить мифы религии, чем вскормленное ею искусство и поощряемые ею обычаи. Стоит вглядеться в древние иконы, в заонежские полотенца, стоит как следует вслушаться в русскую речь и вдуматься в народные поверья, чтобы понять, как далеко уводит цепь легенд и предрассудков, цепь заблуждений, сперва естественных по беззащитности, а затем искусственно поддерживаемых церковью.

Грозные идолы давно стали детскими куклами, а языческие обряды - играми, и мало кто опознает в хороводе вокруг березки, в горелках или прыжках через костер древнеславянские обрядовые заклинания, а в детском обруче-каталке - изображение солнечной колесницы.

Пришедшее из Византии православие вынуждено было посчитаться с древними обычаями славян, приняло многие из них "на вооружение". Христианские поминки - это ведь не что иное, как остаток языческого обряда тризны, где поедали принесенных в жертву животных, а рождественские колядки - встреча бога зимы Коляды (его встречали песнями и плясками, надев звериные шкуры и маски).

Бог скота и богатства Волос стал христианским Власием, а богиня ткачества Мокошь - святой Параскевой Пятницей (на заонежских полотенцах вы и сегодня увидите ее - женщину с поднятыми кверху руками, растопыренные пальцы образуют гребень прялки). Летний праздник Перуна превратился в ильин день, и уже не древний бог грозы и грома, а христианский Илья-пророк стал кататься поверх облаков и туч на грохочущей колеснице.

Пируя в дни предвесенней масленицы, люди с течением веков начисто позабыли, что круглый горячий блин, политый растопленным маслом, есть не что иное, как символ бога солнца, древнего всемогущего Даждьбога, растапливающего весною снега. Произнося слово "баранка", разве вспомнишь, что хрустящий бублик-колечко тоже был когда-то магическим символом (из теста выпекали обрядовых барашков, коров - отсюда и "коровай").

Золотой нимб, круглое сияние вокруг голов христианских святых - разве это не след почитания бога солнца? В древнем Киеве стояла высоко над Днепром статуя Сварожича, "сына неба", с вызолоченной головой. Не отсюда ли золоченые купола русских церквей, их сияющие солнцеподобные главы?

Конь был постоянным участником древних сказаний, неотлучным спутником языческих богов (на северных полотенцах рядом с фигурой "великой богини" Рожаницы вы непременно увидите стоящих по сторонам ее длинногривых коней). Не отсюда ли разные коньки на крышах изб, конская голова русских сказок, кони на печатных пряниках, глиняные коники-свистульки Украины?

Что поделаешь с обычаями - они, ох, как живучи! И разве мы с вами, поднимая бокалы в новогоднюю ночь, не повторяем старые-престарые заклинания: "Пусть наступающий год будет счастлив и благополучен..."

6

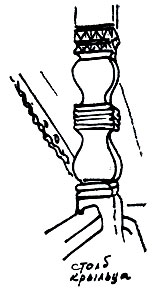

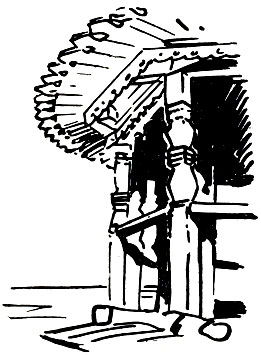

Из пахнущей сухим деревом тишины Преображенской церкви выходишь на крыльцо. Высокое крыльцо на два всхода, крытое двускатной крышей, с резными балясинами. Такие крыльца были непременной принадлежностью деревянных сооружений, строившихся на подклете, то есть на высоком бревенчатом основании. Из деревянного зодчества подклет с крыльцом перекочевал в каменное; подклеты каменных зданий служили, как и в деревянных, хозяйственным целям, а в церквах позднее сделались усыпальницами, где хоронили "отцов церкви" и приходскую знать.

Крыльца северных изб и церквей - разнообразные, на один и на два всхода, украшенные резьбой, - необыкновенно живописны. В таких церквах, как Преображенская, они служили не только прямой цели - подняться, спуститься. Здесь крыльцо было еще чем-то вроде современной трибуны, у которой собиралось вече, мирской сход - решать общественные дела.

Стоя на этом крыльце - впереди простирается невысокий берег, а за тихими водами протоки темнеют вершинами елей другие острова Кижского архипелага, - невольно задумываешься о новгородских временах, о зародыше русского народоправия, погибшем, загубленном задолго до того, как построена была двадцатидвухглавая церковь на Кижском погосте. Но как ни сокрушителен оказался разгром Великого Новгорода самодержавной властью в XVI веке, дух вольности остался жить на новгородском Севере, он будто разлит в самом прохладно-ветреном воздухе, в широких далях, в облике людей и строений, в исторических воспоминаниях.

Новгород, Ярославово дворище. Так вызревала характерная для русского зодчества свободная живописность ансамбля.

Не знаю, отсюда ли, с этого ли крыльца здешний житель Климент Соболев отчитывался перед вечем зимой 1770 года, как вручал челобитную царице Екатерине. Люди послали его выборным в Петербург - невтерпеж было увеличение податей и повинностей. Здешних крестьян тогда приписали к олонецким горным заводам - рубить дрова, жечь уголь, копать руду, - и тут произошла форменная забастовка, едва ли не первая в России.

Клима Соболева с четырьмя другими ходоками кинули в острог. Восставшие крестьяне разоружили прибывших солдат и освободили выборных. Весной они разогнали новых карателей, прибывших для усмирения, устроили лесные завалы на островных дорогах и выставили дозоры. Тогда Екатерина послала сюда князя Урусова, и он собрал перед этим вот крыльцом мятежных крестьян - вроде бы для того, чтобы огласить милостивый указ императрицы.

Жарким июльским днем здесь сгрудилось более двух тысяч человек; Урусов приказал солдатам открыть огонь. Спустя полгода Климу Соболеву и четверым его товарищам вырвали по приговору Сената ноздри, наложили на щеки раскаленные клейма и сослали на вечные каторжные работы. Других вожаков и зачинщиков мятежа били кнутами и плетьми, сослали в Сибирь на поселение или отдали в солдаты. С крестьян взыскали 8 тысяч рублей на содержание следственной комиссии.

А старший сын Клима Соболева ушел с горсткой молодых в леса и еще три года гулял на воле, тревожа царские обозы.

7

Павел Степаныч, рабочий с ленинградской "Электросилы", потрошит здоровенную щуку, стоя в резиновых сапогах на двух торчащих из воды камнях у берега. На третьем, плоском камне лежат еще несколько щучек поменьше, уже выпотрошенные.

Павел Степаныч приехал сюда отдохнуть, порыбачить; он тоже поселился на дебаркадере. С утра он уходит со спиннингом - высокий, узкоплечий, очки в металлической оправе, кепка, шуршащий брезентовый дождевик, сумка через плечо,- очень похожий на потомственного питерского рабочего, старожителя Нарвской заставы или Выборгской стороны.

Дневной улов с трудом умещается в полуведерной кастрюле. На кухне (виноват, на камбузе) дебаркадера по вечерам жарко пылает плита, вкусно пахнет рыбацкой ухой.

Дебаркадером управляют двое Васильевичей, Александр и Николай, оба пенсионеры из Петрозаводска, старые озерники - речники. Прибыли они сюда на свои законные два месяца - подработать, пожить на вольном воздухе привычной жизнью. На обоих широченные клеши, линялые тельняшки, форменные бушлаты. Николай Васильевич - маленький ростом, кроме того, не снимает с головы фуражку с "крабом", она сидит у него на оттопыренных ушах. Кажется, он тут старший и гордится этим; Александр Васильевич незлобиво шпыняет его время от времени - подыгрывает.

Старики орудуют повахтенно - встречают и провожают проходящие суда и суденышки, наблюдают за погрузкой-разгрузкой, колют дровишки для камбуза, командуют матросом Марьей Титовной. Оба не дураки поговорить, особенно за ухой, согрев душу стаканчиком. Вот и сидим, толкуя о том, о сем - довоенном, военном и послевоенном - до полуночи, под уютное потрескивание плиты. Пора бы и спать, но тут появляется новый собеседник, с только что прибывшего рейсового суденышка, тоже, как и Павел Степаныч, с рыболовной снастью, в брезентовом дождевике, в очках, тоже старый питерский житель, но, похоже, из научных работников. Разговор заново оживляется. Александр Васильевич наливает приезжему согревающее - по собственному рецепту: две трети стакана кипящей чайной заварки с сахаром, а доверху кое-чего покрепче, - и начинается: "На жерлицу ловить будете?.." - "Ну, батенька, что жерлица... Я на круг предпочитаю..." - "А я вот опарышей захватил банку, хотите поглядеть?.."

Встревать в беседу рыбарей - дело неделикатное и небезопасное. Когда были отмерены - от кончиков пальцев до плеча - длины всех сорвавшихся с крючка щук и была уже рассказана старинная история о поимке в Лебяжьей канавке у Летнего сада трехпудового осетра ("...и знаете, батенька мой, отвез его на извозчике прямехонько в ресторан, пятнадцать целковых получил, деньги по тем временам немалые..."), я потихоньку вышел.

Над протокой кружилась и слабо покрикивала одинокая бессонная чайка. Слышался тихий плеск воды о борта и днище. На всем была разлита какая-то призрачная голубоватая сизость, и в этой невесомой самосветящейся голубизне желто теплилась прошлогодняя осока у берега; оттуда тянуло луговым запахом. Сложенные штабелем на краю дебаркадера доски тоже светились желтым.

Не знаю, как объяснить эту особенность белых ночей - удивительное свечение желтых тонов среди всеобщей сизой голубизны. Днем свежераспиленные доски чуть желтели, теперь они светились золотом, вделанным в тускло мерцающее серебро. Все вокруг потеряло вместе с тенями объем. Трехсотлетняя часовенка у пристани рисовалась в небе абрисом легчайшей, отточенной чистоты.

Трехсотлетняя часовня у пристани Васильево

Может быть, именно белые ночи открыли северным мастерам тайну линии, силуэта?

Я прошел по берегу в сторону погоста. Предстоял отъезд, хотелось еще раз окинуть все прощальным взглядом. Кижи задумчиво молчали в просторе, возвышаясь взлетом двадцати двух куполов, и только едва заметное мерцание отделяло, отличало онежские воды от недвижно светящегося спокойного неба.

Чалка http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/universalnye-kanatnye/

|

|

При копировании обязательна установка активной ссылки:

http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'