Высокий порыв

1

"...Когда на мрачную Неву звезда полуночи сверкает и беззаботную главу спокойный сон отягощает, глядит задумчивый певец на грозно спящий средь тумана пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец..."

Это из оды Пушкина "Вольность". Взгляд поэта на Михайловский (Инженерный) замок, построенный в самом конце XVIII века для императора Павла.

Замок (заметьте, не дворец, а именно замок) был построен между Мойкой и Фонтанкой на примыкавшем к Летнему саду куске земли, отделенном от города специально прорытым каналом с подъемными мостами. Строительство вел архитектор и живописец Викентий Бренна по проекту Василия Ивановича Баженова. Это был последний крупный проект Баженова, исчезнувшего вскоре в костромской глуши.

Строительство велось спешно. За недостатком материалов Павел велел разобрать до основания замок Пелла, прекрасную постройку Старова и Козлова, возведенную на Неве у Пелльских порогов для императрицы Екатерины. Сделал он это, надо полагать, не без злорадного удовольствия - так ненавистно было ему все связанное с памятью матери.

Из Таврического дворца, подарка Екатерины Потемкину, он велел сорвать для своего нового замка паркет и устроил во дворце конногвардеиские конюшни; между мраморными колоннами поместились стойла, ободранные полы были сплошь завалены гниющим навозом.

Сумасбродства курносого императора известны. Ежедневные вахтпарады, на которых целым полкам отдавалась команда: "Направо кругом в Сибирь!", отвращение к круглым шляпам, запрет произносить слово "общество" и носить трехцветные жилеты, куча других, не менее нелепых запретов, неожиданные возвышения и падения, аресты и ссылки за малейшую провинность - все тут слилось в длившийся почти пять лет бессвязный кошмар, окончившийся той ночью, когда несколько высших придворных задушили императора шарфом в спальне нового, только-только оконченного замка.

Так начался для России XIX век. "Погиб увенчанный злодей", и тотчас после его смерти граф Зубов устроил многолюдный пир, появившись перед гостями в трехцветном жилете.

Петербург был охвачен восторгом и надеждами. Новый император, воспитанник швейцарского вольнодумца Лагарпа, принялся "подметать следы" павловского царствования. Из Таврического дворца выгребали навоз. "Безобразное здание управления империи" ждало решительной перестройки.

Спустя шестнадцать лет Пушкин писал: "Увы! куда ни брошу взор - везде бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слезы; везде неправедная власть в сгущенной мгле предрассуждений..."

Надежды рухнули, тень Аракчеева нависла над страной. Позади была Отечественная война, впереди - казнь декабристов, Николай, Бенкендорф.

Таково было время последнего цветения одного из прекраснейших архитектурных стилей, время русского классицизма.

2

Есть вещи, о которых трудно рассуждать последовательно и трезво. Не знаю, как для кого, - для меня русский классицизм не просто архитектурный стиль, пришедший на смену стилю барокко. Для меня это целый мир - огромный, сложный, противоречивый и вместе с тем близкий, ясный, простой.

Краски русского классицизма

Русский классицизм - это четырехсотметровый размах Адмиралтейства, торжественный строй белых колонн Биржи, спокойная ясность Малого Эрмитажа.

Русский классицизм - это Суворов в доспехах Марса, белокаменные летящие Славы на желтом поле стены, сероватый пудостский камень скульптур Щедрина, триумфальные арки на римский манер в честь русских побед.

Русский классицизм - это баженовский Пашков дом, без него так же трудно представить Москву, как без кремлевских башен. И шереметевская усадьба Останкино - тихий хрустальный звон жирандолей в колонных залах, зеркальность наборных паркетов, белизна резьбы и лепнины, мрамор статуй, лоснящийся темный блеск итальянских, фламандских картин, и среди них портрет Паши Ковалевой - Жемчуговой, написанный Аргуновым, - напоминание о долголетней любви просвещенного барина к своей крепостной актрисе.

Русский классицизм - это старомосковский дом в глубине двора, за чугунной решеткой, - дом, из окон которого, быть может, глядела на мир Наташа Ростова. И Камеронова галерея в Царскосельском парке, где "каждый шаг в душе рождает воспоминанья прежних лет...".

У колыбели русского классицизма ('Камеронова галерея' в Царском Селе)

Вот и вернулся к Пушкину. Что поделаешь, когда мысли о русском классицизме возвращают к его имени, к его мыслям, к строкам его стихов.

Последние годы царствования Екатерины способствовали распространению в обществе вольнолюбивых идей. "Тартюф в юбке и короне" (так назвал Пушкин Екатерину за ее показной либерализм), кокетничая свободомыслием в переписке с Вольтером и Дидро, бросила в тюрьму Новикова, сослала в Сибирь Радищева, казнила Пугачева. Но она не в силах была уничтожить впечатление, какое произвело на общество "Путешествие из Петербурга в Москву", как не в силах была заставить думающих людей не думать о причинах потрясшей страну крестьянской войны.

Освободив дворян от обязательной военной службы, Екатерина тем самым освободила им время для размышлений. Читая Руссо или Монтескье, она не могла помешать удалившимся в свои поместья дворянам обращаться к тем же страницам.

Из Франции в Россию ввозили тогда не одних только модисток и воспитателей-гувернеров для высокородных детей. Оттуда веяло ветром свершившейся революции. Надо было что-то предпринять у себя "для отвращения слишком крутого перелома", как выразился писатель Княжнин, умерший под екатерининскими розгами. "Нужно это предупредить заблаговременным устроением внутреннего быта России, - предостерегал он, - ибо французская революция дала новое направление веку".

Даже самые близкие к трону вельможи понимали необходимость перемен. Пугачев открыл всем глаза на опасность "закоренелого рабства". Князь Голицын, русский посол во Франции, готов был даровать свободу своим крестьянам, граф Никита Панин хотел склонить Екатерину к ограничению самодержавия конституцией. В обществе происходил пересмотр привычных понятий; рождалось презрение к прикрытому внешним блеском и лоском невежеству, к вельможной праздности, мотовству. От придворного раболепства и лицемерия многие готовы были бежать в уединенность своих поместий, к простой и как бы независимой жизни. Блистательные елизаветинско - екатерининские дворцы постепенно сделались наглядным олицетворением опостылевшей бесполезной пышности; растреллиевское барокко, так верно послужившее своему времени, отживало. Золоченые дворцовые анфилады больше не восхищали своим великолепием, глаз мыслящего человека искал теперь иное.

И еще барокко, иное, - Андреевская церковь. Растрелли

Поразительно, до чего прямо и непосредственно отождествлялись вольнолюбивые идеи с архитектурой. Радищев писал: "Огромность зданий, бесполезных обществу, суть явное доказательство его порабощения". Знаменитая речь Баженова на закладке Большого Кремлевского дворца полна была гражданственных чувств, как и сам проект дворца, навеянный образами республиканского Рима и древней Греции.

Это был необычайно смелый, даже дерзкий проект - с открытой площадью-форумом и амфитеатром трибун для народа. Баженов замыслил вырваться своим белоколонным дворцом за пределы Кремля (он хотел разобрать южную стену и несколько башен). Кто знает, как отразился бы этот порыв на древних кремлевских памятниках. Но само намерение Баженова чрезвычайно характерно, как и его "Краткое рассуждение о Кремлевском строении", где он горячо доказывает, что расцвет архитектуры может иметь место лишь тогда, когда художникам не повелевают чины ни военные, ни гражданские. "Художество же есть всегда вольное и никакою командою не связанное..."

Впервые зодчество почувствовало себя на службе не лицам, а обществу. Вот, может быть, одна из главных тайн обаяния русского классицизма.

Екатерине чудилось, что она "завладела Камероном". В действительности Камероном завладели Россия и время.

Камерон - один из зачинателей русского классицизма ('Холодные бани' в Царском Селе)

Когда меж роняющими осеннюю листву деревьями парка в Павловске забелеет Храм дружбы или откроется стоящий над рекой Славянкой спокойно-ясный Камеронов дворец, поневоле забываешь о лицемерии Екатерины и взбалмошном деспотизме Павла. Русский классицизм рассказывает о другом.

3

Если вам случится побывать в Армении, непременно загляните в Гарни. Это недалеко от Еревана, всего лишь около тридцати километров на юго-восток по древней дороге, вьющейся среди фиолетово- рыжих гор.

Крепость Гарни стоит высоко над ущельем, на дне которого шумит горная река. Здесь начиная с III века до нашей эры была летняя резиденция армянских царей. Теперь тут можно увидеть развалины единственного в нашей стране языческого античного храма.

Я не бывал в Греции, не поднимался на Акрополь. Но теперь, наверное, многое показалось бы мне там знакомым: я видел Гарни.

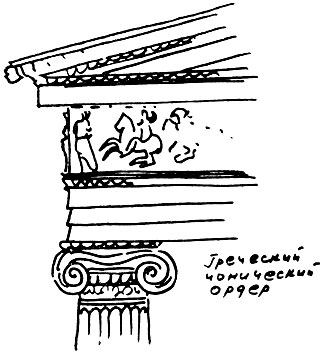

Гарнийский храм построен в I веке нашей эры, когда в Армении сильны были эллинские веяния; тут находили приют бежавшие от римского разбоя ученые и поэты; греческий язык был в ходу наравне с армянским, при дворе ставились греческие трагедии силами актеров-эллинов. Не удивительно, что храм при царском дворце в Гарни построили по эллинскому образцу. Это был так называемый "периптер" - прямоугольный объем, окруженный со всех четырех сторон колоннами, с покоящейся на них двускатной крышей и треугольным фронтоном.

Храмы Акрополя построены из желтовато-золотистого мрамора. Гарнийский храм сложен из сине-черного звенящего базальта Армении. В каменной резьбе тут явственно слышатся армянские мотивы; но весь склад строения рассказывает о покоряющей логике эллинской архитектуры, где каждая часть служит целому, где все проникнуто гармонией разума и чувства.

В Ереванском музее есть макет, по которому видно, как выглядел Гарнийский храм девятнадцать веков назад; но и без макета, по одним лишь развалинам, нетрудно это представить. Куски колонн и антаблемента, резные ионийские капители с тугими завитками волют, брусья тесаного базальта - все это лежит теперь среди кустов миндаля, вокруг сохранившегося подиума - высокого прямоугольного подножья с девятью каменными ступенями и остатками стен. Когда вглядишься, кажется, что без ошибки вернул бы каждую часть на свое место, настолько ясна структура, настолько взаимосвязаны все части строения мыслью художника- зодчего. "Настоящая архитектура прекрасна даже в развалинах", - сказал Корбюзье. Перед лицом развалин Гарни вновь убеждаешься в справедливости этих слов.

Боюсь, читателя удивит неожиданный прыжок из восемнадцатого века в первый. Рассказать о возникновении архитектурного стиля, наверное, не менее трудно, чем описать словами превращение бутона в цветок. Кинематограф научился делать это, соединяя неуловимые мгновения жизненного процесса в единое целое, и на экране цветы распускаются на глазах у зрителя. Если бы допустить нечто подобное в приложении к архитектуре, то понадобилась бы уэллсовская "машина времени", чтобы свести воедино моменты, разделенные подчас столетиями, а то и тысячелетиями.

Чтобы понять, как возник классицизм, пришлось бы заглянуть для начала в те далекие времена, когда римляне вторглись в Грецию (а затем и в Армению; к слову, именно римские легионеры разрушили Гарнийский храм).

"Пираты на суше" - так назвал римлян Виолле ле Дюк - заняты были войнами, расширением владений, управлением покоренными провинциями. Не имея собственного искусства, они брали там, где находили. "Большинство наших, когда видят что-либо подходящее у союзников или врагов, весьма старательно применяют, возвратившись домой", - писал римский историк Саллюстий. Римские легионы заимствовали у побежденных формы щитов и мечей; римское зодчество взяло у этрусков полукруглые своды и купол, у греков - колонну, антаблемент, фронтон...

Небольшие храмы Эллады целиком складывались из тесаного камня (в Гарни ясно видно, как разумно и просто это делалось); огромные здания Рима лишь казались сложенными из камня, под мраморной облицовкой скрывался кирпич или бетон. Колонна-труженица, колонна-опора, служившая основой телосложения эллинских сооружений, стала в Риме лишь частью одежды.

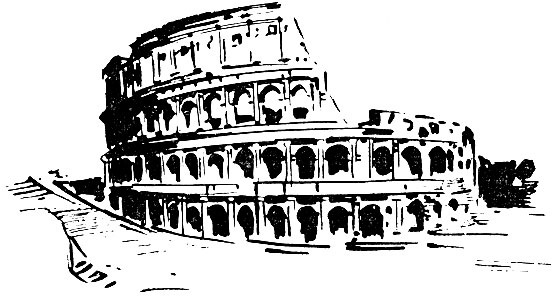

Есть в Риме ровесник Гарнийского храма - амфитеатр Флавиев, прозванный за огромность Колизеем (colosseum - колоссальный). Если говорить о размерах и славе, Колизей и Гарни - величины несоизмеримые. Но если судить с точки зрения истинности архитектуры, я без колебаний отдал бы предпочтение маленькому Гарни.

Гигантский барабан Колизея опоясан вросшими в тело стены колоннами, они стоят в четыре яруса, на плечах друг дружки, будто акробаты в цирке, - снизу массивные, дорические, над ними более легкие, ионические, выше - коринфские, а на самом верху - чуть выступающие прямоугольные пилястры, "детеныши" колонн.

На взгляд все тут как будто логично, но это не сама логика, а лишь ее изображение. Уберите с израненного тела Колизея колонны, и он будет существовать, как существует вот уже скоро две тысячи лет. Отнимите колонны у эллинского храма - он рухнет. (Так, наверное, и был разрушен римлянами Гарнийский храм.)

Сила римской архитектуры была не в художественной цельности, она была в размахе. "Ты не сумел сделать Венеру красивой, - сказал однажды греческий скульптор своему собрату-римлянину, - ты сделал ее богатой". В этом горьком замечании выразилось характерное различие между искусством Эллады и Рима.

При всем том зодчество древнего Рима имело свои достоинства: общественные здания, рассчитанные на большое количество людей, отличались не только огромными размерами, но и продуманной целесообразностью плана, смелостью конструкции. Руины древнеримских сооружений, заметил ле Дюк, оставляют глубокое впечатление прежде всего потому, что в их грустной наготе видны лишь основные достоинства римской архитектуры. "Может быть, зал в термах Каракаллы, - пишет он, - с его разрушенными сводами и ободранными столбами, открывающий пораженным взорам гигантский механизм римской конструкции, производил бы меньший эффект, если бы мы видели его украшенным ненужными колоннами, мраморной облицовкой и случайными украшениями".

Но люди на заре Возрождения увидели древний Рим именно в грустной наготе развалин. И вышло так, что образы этих величественных руин надолго отождествились с представлениями о прекрасном "доварварском" прошлом.

После ночи средневековья люди думали об Элладе, как о золотом веке человечества. В древней Греции видели образец общественного устройства, колыбель искусств и наук. Гуманисты Возрождения зачитывались произведениями эллинских философов и поэтов в римских переводах. К образам Эллады тянулись и зодчие; но тут произошел странный сдвиг: они глядели на Элладу сквозь Рим. Они тоже как бы читали ее в римском переводе, далеком от подлинника.

В развалинах Рима искали образец, их зарисовывали, тщательно обмеряли. В конце XVI века крупнейшие итальянские архитекторы взялись подытожить почти трехсотлетний опыт; Альберти, Палладио и Виньола написали свои знаменитые трактаты, основанные на изучении древнеримских образцов. Так были заложены основы архитектурного классицизма (classicus по-латыни - образцовый).

4

Не пора ли вернуться издалека в день сегодняшний? Солнце светит ярко, с Невы тянет свежим ветром, в адмиралтейском сквере у круглого бассейна толкутся ребята - пускают на воду кораблики, яхту с капроновыми парусами. Другие играют у самого Адмиралтейства в мяч, то и дело закидывая его в жерла коротких пушек-мортир.

Добродушные отставные коротышки-мортиры стоят на невысоких постаментах по сторонам входных дверей у двенадцатиколонных портиков; можно подумать, что их поставили тут именно для удовольствия ребят, как ставят теперь качели-качалки или катальные горки в виде космических ракет на детских площадках в парках. Тонконогая девочка забралась на постамент, достает мяч из жерла. Другая покачивается, сидя на чугунной цепи, протянутой между тумбами-снарядами. Мимо проходят моряки-офицеры; паренек в ковбойке с нескрываемой завистью глядит на их черно-золотую форму и надетые чуть набекрень морские фуражки с "крабами".

"Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, - при стуке топора и при громе пушек..." Первый построенный на верфи корабль был спущен на воду сто пятьдесят лет назад. Корабли здесь давно не строят, но стук рабочего топора и гром пушек слышатся тут как немолкнущее эхо и теперь.

В 1943 году, когда войска Ленинградского фронта прорвали блокаду, в числе трофеев были захвачены немецкие орудия, имевшие бирку с постоянным прицелом на Адмиралтейство. Около шестидесяти прямых попаданий снарядами, восемнадцать фугасных авиабомб - таковы цифры; каков был смысл обстрела, говорить не приходится.

Теперь следы военных ранений не видны, как ни всматривайся. Незаметен несведущему глазу и урон, нанесенный Адмиралтейству Николаем Первым: он велел пробить окна третьего этажа на месте скульптурного фриза, тянувшегося поверх боковых крыльев по сторонам центральной башни.

От царской власти не отстала церковная; в середине XIX века было уничтожено немало статуй в прилегавшей к домовой церкви части здания: языческие божества и аллегорические фигуры стояли поперек горла церковному начальству.

В сущности, высочайшее начальство и вообще-то готово было обойтись тут без статуй; только настойчивости зодчего Захарова мы обязаны тем, что они есть.

Когда вглядишься повнимательнее в факты, открывается картина постоянной необъявленной войны между художниками классицизма и властью.

Екатерина воевала с Баженовым. Фальконе так и не увидел "Медного всадника" завершенным; он вынужден был покинуть Россию, не дождавшись установки памятника на место. Павел прогнал вон строителя Таврического дворца Старова. Обер - прокурор Синода Голицын отверг эскизы Мартоса: он не позволил изваять евангелистов для Казанского собора полуобнаженными. Николай Первый отправил Карло Росси в отставку в расцвете сил. Он притеснял живописца Андрея Иванова, приказал уволить из Академии скульптора Пименова, "русского Рафаэля" Егорова.

У Герцена в книге "Былое и думы" есть глава "Александр Лаврентьевич Витберг", где рассказана история художника, "задавленного правительством с холодной и бесчувственной жестокостью". Эта история связана с проектом строительства храма-памятника Отечественной войны 1812 года на Воробьевых горах в Москве. Ее начало относится к царствованию Александра, ее печальный конец - ко времени царя-фельдфебеля Николая. Тут как бы ставится точка, подводится грустный итог всей истории русского классицизма. Однако не будем забегать вперед. Перед нами Адмиралтейство, одна из высших побед этого стиля.

Слово "победа" как нельзя лучше отвечает чувству, какое тут испытываешь. Адмиралтейство строилось (вернее, заканчивалось перестройкой) в годы войны и победы.

К началу XIX века старое петровское Адмиралтейство, построенное Коробовым, еще сохраняло черты отдельно стоящего крепостного сооружения. Во времена Петра Адмиралтейский двор был окружен с суши земляным валом с пушками и заполненным водою рвом с подъемными мостами. Вокруг крепостей не полагалось строить здания; площадь перед Адмиралтейством расстилалась пустынная, как деревенский луг (так она и называлась: Адмиралтейский луг).

Площадь перед Зимним дворцом тоже выглядела пустынной, как и Сенатская площадь, где в центре одиноко стояла конная статуя Петра, а вдали виднелись неказистые домишки и недостроенный Исаакиевский собор.

Андреян Захаров связал воедино три площади крепким узлом Адмиралтейства. Тут особенно ясно сказалось предназначение русского классицизма - выйти за пределы дворцов, стать архитектурой города, городского ансамбля...

От старого сооружения Захаров оставил один только шпиль, Адмиралтейскую иглу с корабликом, поднятым на семидесятиметровую высоту. Коробовскую башню он обстроил как бы футляром с колоннадой и статуями, олицетворявшими четыре стихии: огонь, воду, воздух и землю, четыре времени года, четыре главных направления ветра и двух античных богинь - покровительниц кораблестроения и астрономии.

Поразительно, с какой быстротой освоило русское искусство скульптуру. При Петре в столицу везли статуи из Рима и Венеции. Не знаю, известно ли читателю, что "Медный всадник" - это первый установленный у нас скульптурный памятник. Гордеев, Козловский, Щедрин была одними из первых питомцев Академии художеств, ими началась русская скульптура - и как началась!

Посмотрите в Останкинском дворце грациозные белые фризы Гордеева, посмотрите статуи Козловского в музеях Москвы, Ленинграда, посмотрите скульптуру петергофского Большого каскада. Посмотрите, наконец, Адмиралтейство, где искусство скульптуры так торжественно празднует свое единение с зодчеством.

Во времена барокко скульптура как бы состязалась с архитектурой, порой даже теснила ее, овладевала поверхностью стены, превращая иной раз все здание в некую разновидность скульптуры (не зря "отцом барокко" был Микеланджело). Теперь оба искусства служили одной новой цели: они объединились, чтобы красноречивым языком немого камня говорить о том, о чем невозможно было сказать до конца словами.

Язык классицизма - язык иносказаний. Может быть, именно поэтому так расцвел архитектурный классицизм в крепостнической России. И может быть, именно в этом одна из главных причин той подспудной войны, что велась между лучшими художниками классицизма и владетельными кругами.

Вот характерное обстоятельство: как правило, эти художники вышли из народных низов. Баженов был сыном деревенского причетника, Казаков - сын бедняка подканцеляриста, Старов послан из Москвы в Академию в числе "бедных, но способных людей", Щедрин - сын сибиряка-солдата, отец Козловского - трубач из галерного флота... Таких людей в императорско - крепостнической стране естественно было числить безропотной собственностью, подручной и покорной силой. На поверку вышло иначе.

5

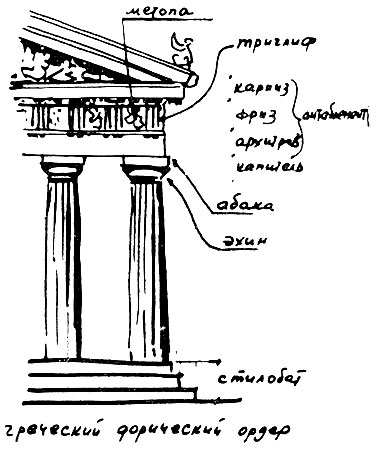

Язык архитектурного классицизма будто и не богат; достаточно познакомиться с одним каким-нибудь зданием - скажем, с Адмиралтейством, - чтобы познакомиться едва ли не со всеми формами выражения.

Первое и главное слово этого языка - колонна. Слово, как известно, заимствованное еще с давних, римских времен, "переводное".

Римляне взяли у Эллады колонну как символ, как признак величия и совершенства, как зримое выражение самой души зодчества. Именно эти выразительные (а не конструктивные) свойства колонны стали предметом особого внимания зодчих Возрождения.

Знаменитый трактат Виньолы "О пяти чинах архитектуры", то есть о пяти архитектурных ордерах, появился в России еще при Петре. Вторично он был напечатан в Москве в 1778 году в переводе с французского.

Само понятие "ордер" (от французского ordres - порядок) теперь как нельзя лучше ответило назревшим потребностям. Оно означает в архитектуре порядок взаиморасположения частей здания, принятый в античном зодчестве, точнее - гармонический распорядок взаимоотношений между колонной и связанными с ней частями.

В те годы, когда все вокруг взывало к упорядоченности, когда стремление к ясности, к твердым законам овладело едва ли не всеми, идеи архитектурного классицизма нашли в России самую благодарную почву. В античности хотели видеть общественный идеал, в подражании ей - единственно верный путь для искусства.

"Нынешним нашим архитекторам ничего больше недостает, дабы войти в прямой вкус древности, как только с прилежанием и разсуждением подражать сим древним образцам", - писал "Санкт-Петербургский вестник" в 1779 году.

Снова значение вертикали в строительстве Петербурга. 'Александрийский столп'...

Но сила русского классицизма была скорее в отклонениях, чем в прилежном подражании.

Слов нет, молодые русские зодчие сумели "войти в прямой вкус древности", они необыкновенно быстро и успешно освоили грамматику классицистского языка. Вот несколько строк из автобиографии Баженова: "...Академия художеств мною первым началась, откуда я был послан в чужие край, во Франции учился в теории, за что похвалы имею от всей Академии Парижской, примечал и практику, где все архитекторы сматривали мои дела с большой охотою, а мои товарищи, французы молодые, у меня крадывали мои прожекты и с жадностью их копировали".

Дело тут, наверное, не только в завидной одаренности Баженова. Видно, сверх того было заложено в его работах нечто, придавшее затем русскому классицизму оттенок, так отличающий его от классицизма французского или немецкого. Может быть, дело в мере искренности. Одни и те же слова можно произнести по-разному - торжественно, холодно, сухо, даже высокопарно. Или - от души, от всего сердца.

Правила Виньолы с одинаковым рвением изучались повсюду в Европе; отовсюду молодые зодчие стремились в Рим за наукой и вдохновением. Колонна есть повсюду колонна, антаблемент есть антаблемент, фронтон есть фронтон. В чем же для нас различие между колоннами и фронтонами Адмиралтейства или какой-нибудь старомосковской усадьбы и как будто такими же колоннами и фронтонами классицистских сооружений Парижа или Берлина? Неужели в одном только нашем взгляде, в глубоком сродстве, в душевной нашей привычке?

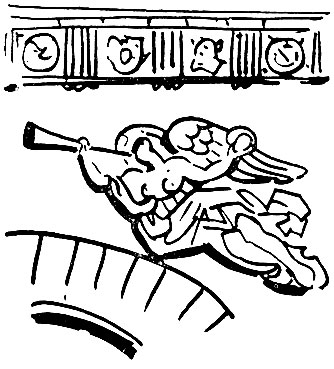

Конечно, со счета все это не сбросишь. Чужими глазами на Адмиралтейство не взглянешь. "Летящие Славы" скульптора Теребенева над мощным полукружием Парадных ворот непременно напомнят, что Адмиралтейство строилось в годы, запавшие в душу со страницами "Войны и мира". Меркурий, Нептун,Геркулес адмиралтейских рельефов живут на невских берегах;у мифических эллинско - римских тритонов с рыбьими хвостами вдруг замечаешь лица русских мужиков, работных людей.

Есть у Льва Николаевича Толстого проницательное определение: "скрытая теплота патриотизма". Она-то, наверное, и согревает изнутри лучшие создания русского классицизма. Она-то и просвечивает сквозь наружную строгость формы, сквозь аллегорические иносказания, сквозь как будто одинаковые для всех образцы.

Вольнодумцы екатерининского века бесплодно мечтали об "узле состояний", о соединении всех народных сил на основе гражданственного служения отечеству. Отечественная война дала России испытать на деле миг общенародного единства. Она дала русскому классицизму силу высокого взлета, силу искреннего порыва, какого не мог иметь тогда классицизм ни в какой другой стране. Ее предчувствия слышатся в русской жизни задолго до 1812 года, ее отзвуки не скоро умолкнут.

Чтобы утерять тепло сердца, русскому классицизму предстояло пройти долгий путь - от Екатерины до Николая, от Радищева до декабристов, от вольнолюбивых надежд до нравственного оцепенения аракчеевщины. От легкой поступи колонн Камероновой галереи до гнетущей землю имперской весомости Исаакиевского собора.

Начало и конец этого пути как бы сошлись на малом клочке земли в некрополе Александро - Невской лавры.

В лавру входишь со стороны площади Александра Невского через парадный въезд, сооруженный Иваном Егоровичем Старовым, одним из основателей русского классицизма, строителем Таврического дворца, крупнейшим зодчим петербургской школы. Невдалеке находишь его могилу.

Лазаревское кладбище Александро - Невского монастыря - старейшее кладбище Петербурга, отведенное поначалу для "знатнейших обоего пола персон". Сперва тут хоронили только вельмож, да и то по личному разрешению Петра. Позднее монахи стали допускать сюда и "миллионщиков" - за большие деньги.

Ненасытная монастырская казна все скупее и скупее нарезала землю; в некрополе XVIII века могилам обидно тесно. Но мыслям тут просторно: не знатность, не титулы, не миллионы - нечто иное дало право на последний приют в этой земле людям, составившим действительную славу России. Здесь рядом покоятся Ломоносов и петровский механик-самородок Нартов, математик Эйлер, жена Радищева, Фонвизин. На одной тропинке плечом к плечу могилы строителя Адмиралтейства Захарова и скульптора Федора Щедрина; их содружество не разорвано и смертью.

Странное чувство испытываешь перед такими могилами; они остаются как бы условным обозначением самого факта смерти - нет, даже не смерти, а границы между жизнью и бессмертием.

Я не видел никогда портретов Захарова; но если в портрете ищешь прежде всего характер, душу, мысль, то не запечатлено ли все это в Адмиралтействе? Не осталось ли это жить в торжественной широте, в стройном ритме белых колонн, в их величавом согласии с тепло-желтой гладью стен и гордым взлетом Адмиралтейской иглы?

Не оживлен ли душой Щедрина камень статуй, от которых не оторвешься взглядом - так уместны, так нужны они здесь, так дополняют своими струящимися формами строгую сдержанность архитектуры.

Нет, не зря сошлись вместе в некрополе имена Щедрина и Захарова, Козловского и Старова, Томона, Мартоса, Воронихина. Зодчество русского классицизма связано со скульптурой самыми тесными узами: их объединяет взаимосогласие.

Архитектура классицизма ждала от скульптуры не украшения, она искала в ней прояснение мысли. Она как бы раскрепощала скульптуру, освобождала ее от суетных забот, ставила рядом как полноправного союзника и друга. Так стоят по сторонам парадных ворот перед Адмиралтейством "Морские нимфы" Щедрина. Так стоят перед Казанским собором статуи Кутузова и Барклая.

Скульпторы классицизма, как и зодчие, вдохновлялись образами античности. Одна из скульптур Козловского - "Бдение Александра Македонского" - долгое время числилась в запасниках Эрмитажа античным подлинником - так глубоко проник ваятель в самую суть эллинского искусства. Притом ни Козловский, ни Щедрин, ни Мартос, ни Прокофьев не были попросту подражателями.

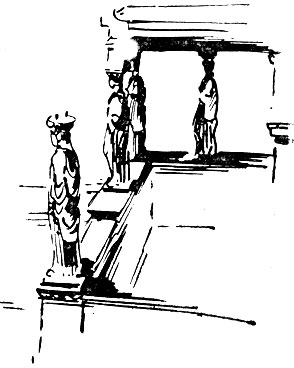

"Морские нимфы" - как бы вариация античной темы кариатид. Многократно использованная в разные времена, эта тема постепенно утратила первичный смысл. Стоит напомнить ее происхождение.

Когда пелопоннесский город Кария заключил вероломный союз с персами, греки объявили карийцам войну; они опустошили город, убили мужчин, увели карийских жен в рабство. Тогда греческие зодчие впервые применили для общественных зданий изваяния этих женщин-рабынь, поместив их вместо колонн для несения тяжести, - "чтобы и потомство помнило о наказании карийцев".

Таков был первоначальный смысл и нагруженных тяжестью мужских фигур - атлантов (в память победы над Персией греки воздвигли портик, где кровлю поддерживали одетые в иноземное платье статуи пленных ).

Кариатиды Щедрина полны иного смысла. Морские нимфы, поднявшие высоко "земную сферу", - не рабыни, это свободные существа.Их трудный подвиг доброволен. Они рассказывают о преодоленном страдании, о безграничных возможностях человека. Когда вспомнишь, что эти величаво-прекрасные группы изваяны в самые грозные месяцы 1812 года, их особенный смысл еще более покоряет.

Вблизи Захарова и Щедрина покоится Андрей Никифорович Ворони- хин - строитель Казанского собора и Горного института, а чуть подальше, в конце узкой дорожки, невысокая колонна с краткой надписью: "Карло Росси".

К этому имени не надо прибавлять пышных званий. Оно говорит о себе полетом Главного штаба в просторе Дворцовой площади. Говорит величавостью Михайловского дворца, где теперь Русский музей. Говорит мерной стройностью улицы зодчего Росси, равную которой вряд ли найдешь в целом мире.

Отчетливо помню первое впечатление, когда попал на Чернышеву площадь и вдруг, обернувшись, увидел улицу, стройную, как чистейшая музыкальная фраза, завершенную аккордом Александринского театра. И теперь не упускаю случая побывать на этой площади, поглядеть, подумать.

Чем достигнута умиротворяющая торжественность улицы Росси? Ведь тут не найдешь ни одной подробности, ни одного слова, которое не было бы использовано ранее зодчими классицизма. Рустованный цоколь, колонна, карниз. Традиционное сочетание светло- желтого с белым...

Отстаивая один из своих замыслов, Росси писал: "...Цель не в обилии украшений, а в величии форм, в благородстве пропорций, в нерушимости". Вряд ли можно к этому что-либо добавить и сегодня.

Был момент, когда классицизм, казалось, исчерпал себя. Когда первый порыв излился в строениях Кваренги, Камерона, Деламота, Сатарова. Когда, казалось, все уже высказано в совершенной простоте Малого Эрмитажа, в спокойном величии Смольного или Таврического дворца, в эллинской чистоте форм томоновой Биржи. Но тут возникло Адмиралтейство.

Широким размахом своих крыльев оно как бы указало на Дворцовую и Сенатскую площади; оно звало творить город.

В середине XVIII века Петербург был наполовину деревянным. Соборы и дворцы стиля барокко стояли обособленными островами среди зелени "регулярных" стриженых парков. Но время дворцов и соборов истекало. Общество ждало от зодчества сооружений, которые были бы, как в Элладе или Риме, "украшением государства и общественным сокровищем, коим пользоваться принадлежало всем согражданам".

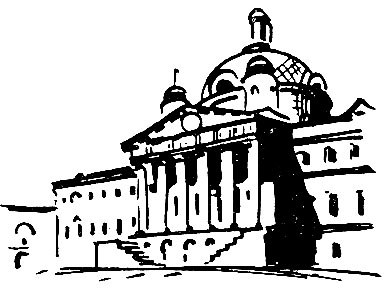

Архитектуре русского классицизма предстояло ответить этому требованию; ей предстояло сделаться архитектурой общественной, архитектурой городского ансамбля, и здесь она достигла высот, каких не мог достичь классицизм на Западе, где крупные города еще в средние века заросли густолесьем готических зданий.

Чтобы перепланировать Париж, строителям XVIII и XIX веков пришлось врубаться в каменные дебри, прокладывая широкие проспекты и авеню. Перед русскими зодчими лежали незастроенные просторы. (Когда возводилось Адмиралтейство, теперешний канал Грибоедова еще звался Глухой речкой.)

Само по себе здание Адмиралтейства - с его небывалой протяженностью, с его ритмическими повторами, симметричным чередованием выступов-ризалитов, глади стен и многоколонных портиков, с его центральной башней, внутренним двором и глядящими на Неву павильонами, уже несло в себе все черты ансамбля - черты, знакомые и близкие русскому зодчеству, напоминающие о древних монастырских строениях.

Связывая прошлое с будущим, Адмиралтейство открыло русскому классицизму возможности, так блистательно воплотившиеся затем в ансамблях Карло Росси.

Глядя на Чернышеву площадь (она зовется теперь Ломоносовской), глядя на улицу зодчего Росси, невозможно не думать о современном градостроительстве, так страдающем от однообразия. В сущности, если вдуматься, и площадь и улица сложены из элементов, которые на сегодняшнем языке можно с полным правом назвать стандартными, типовыми. Колонна, карниз, простенок, полуциркульные и прямоугольные окна с треугольными фронтонами - вот как будто и все. Что ж тут добавишь? Остается повторить слова Росси о величии форм и благородстве пропорций.

Музыкальная фраза не может состоять из одной ноты. Но как безграничны возможности октавы! Ритмическое чередование - одна из величайших возможностей архитектуры. Ломоносовская площадь и улица зодчего Росси остаются живым примером в сегодняшних и будущих поисках новой музыки города.

6

Не знаю, что милее сердцу - строгая стройность и широта петербургской школы или домашняя уютность московской. Когда видишь, как бульдозеры и скреперы строителей вгрызаются в старые кварталы Арбата, трудно справиться с грустным чувством расставания с чем-то милым и близким.

Матвей Федорович Казаков, ученик Баженова, строитель Сената в Кремле, университета на Моховой, строитель Голицынской больницы, умер с горя в Твери, узнав о пожаре Москвы. Он не мог знать, что многие его строения уцелеют; что и спустя полтора столетия они будут придавать Москве свою краску, свою особенную теплоту. Что Петровский подъездной дворец останется в строю новых зданий, ушедших далеко за пределы прежнего города. Что озаренный хрустальным сиянием Колонный зал долго еще будет восхищать своим праздничным гостеприимным величием.

В пожаре 1812 года погибло шесть с половиной тысяч домов из девяти тысяч. Из трехсот тридцати московских церквей сгорело сто двадцать две. Пламя невиданного костра как бы осветило вновь перед всем народом историческое значение древней столицы. Едва только остыли пепелища, Москву принялись отстраивать; это было не просто строительство - это было возрождение. Дело, касавшееся каждого и всех.

Оно требовало надзора и руководства, "наблюдения за устройством и порядком при производстве строений в точности по выдаваемым планам", как значилось в указе об организации Комиссии для строения в Москве. Комиссия руководилась городским планом 1775 года; Москва возрождалась в сложившемся веками укладе - кольцами вокруг сердцевины Кремля. Но на ее облик теперь ложился новый отсвет.

"Летящие Славы" с лавровыми венками победы селились на фронтонах московских дворянских усадеб. И от этого портики невысоких, уютно стоящих домов с колоннами и полукруглым фронтонным окном обретали торжественный характер, чем-то напоминая триумфальные арки. (Одна из лучших таких усадеб - дом Гагарина на Новинском бульваре - погибла от гитлеровской бомбы в 1941 году.)

Если хочешь вникнуть в особенности московской школы русского классицизма, надо посмотреть Голицынскую больницу на Ленинском проспекте, где усадебный уют сочетается с широтой, классицистская строгость римско - дорического портика - с мягкой округлостью гостеприимно распахнутых крыльев. Надо посмотреть баженовские творения - величавый Пашков дом и дом Юшкова на улице Кирова. И "Странноприимный дом", поставленный Шереметевым в память рано умершей Паши Ковалевой-Жемчуговой (теперь там институт Склифосовского). И университет на Моховой, перестроенный после пожара одним из лучших зодчих послевоенной Москвы Доменико Жилярди. И построенный тем же Жилярди дом Луниных на Никитском (Суворовском) бульваре. И его же усадьбу Найденовых (на улице Чкалова, где теперь больница "Высокие горы").

Но, кажется, всего любопытнее взглянуть на два дома, стоящих в близком соседстве на Кропоткинской улице (в одном из них теперь музей А. С. Пушкина, в другом - Л. Н. Толстого).

Оба дома построены вскоре после Отечественной войны учеником и другом Жилярди Афанасием Григорьевым. Оба дышат тем простодушным достоинством, которое позволило старомосковскому одноэтажному дому носить наряд античных колонн как нечто вполне заслуженное.

Есть высшая логика архитектуры - логика целесообразности, есть всеобщий закон единства формы и функции, или, иначе говоря, единства красоты и пользы. Если судить архитектуру классицизма по всей строгости зодческой логики, пришлось бы, наверное, сказать что это архитектура не настоящая. Более того, пришлось бы признать, что это даже не стиль, а стилизация, то есть, попросту говоря, подделка, начавшаяся давным-давно, еще в те времена, когда римляне превратили колонну-труженицу в бездельницу.

В самом деле, разве не мог бы обойтись деревянный дом Станицкой на Пречистенке без фронтона, без шестерки ионических колонн? Разве не обошелся бы без них дом Селезневых, построенный сразу же после пожара Москвы? Но, как видно, есть, кроме трезвой логики зодчества, еще нечто заставляющее забыть, что колонны и полукруглые своды в доме на Пречистенке лишь кажутся каменными и что купол вестибюля тоже деревянный, расписанный под камень. Глядя на памятники послепожарной Москвы, думаешь о другом.

Несколько лет назад я видел, как рушили маленькое желто-белое здание у Белорусского вокзала. Это была одна из двух кордегардий - караульных помещений, стоявших по сторонам Триумфальных ворот на въезде, на городской границе в устье Тверской. Ворота, построенные Осипом Ивановичем Бове, были разобраны еще в тридцатых годах нашего века, когда Москва стала бурно переливаться за старые пределы. Но тогда одна из кордегардий почему-то уцелела. И вот ее рушили.

Наверное, это было неизбежно. Москва уже направилась к Химкам, Ленинградское шоссе становилось проспектом, оно гудело потоками машин, обрастало многоэтажными громадами, зеленело деревьями бульваров, блистало неоновыми вывесками... И все же грустно было глядеть, как рушилась маленькая кордегардия с плоским куполом, как обнажалась под штукатуркой "римско - дорических" колонн решетчатая деревянная основа.

Все-таки не зря решили теперь восстановить по сохранившимся чертежам Триумфальные ворота. Правда, стоять они будут не на старом месте - не пропустить им и десятой доли гудящего тут машинного потока. Но все же они будут существовать.

7

Набережная Мойки, дом княгини Волконской. За окнами - дождь. В желтой буфетной отчетливо тикают каминные часы. На стене - последний прижизненный портрет Пушкина, кисти малоизвестного живописца Линева. Письмо Чаадаеву - кажется, тоже последнее:

"Нужно сознаться, что наша общественная жизнь - грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству - поистине могут привести в отчаяние..."

...1836 год. Только что окончено здание Сената и Синода на площади, где одиннадцать лет назад залп картечи по застывшему строю мятежных солдат возвестил начало нового царствования. Все в этом здании будто знакомое - белые колонны на светло-желтой глади стен, строгость форм и линий, камень и бронза статуй. Знакомое - и вместе с тем иное.

Геометрия тут не согрета вдохновением. Что-то будто надломилось в душе Карло Росси, голос его утерял теплоту искренности, он лишь повторяет привычные слова, уже не веря в их смысл и силу.

Мощная арка, разделяющая Сенат и Синод, лишь отдаленно напоминает полет арки Главного штаба. Она, в сущности, никуда не ведет; за ней темнеет какая-то второстепенная улочка, едва ли не переулок.

Но что за дело до всего этого мастеру Росси: здание заканчивают без его участия. Он - в отставке. С ним уходит стиль, выразивший мечты и несбывшиеся надежды трех поколений. Уходит эпоха.

Эта эпоха озарена поэзией Пушкина, светом его мысли. Имена Аполлона-Феба, Зевса, Вакха, Минервы, Киприды, так часто звучащие в ранних его стихах, как бы перекликаются с мрамором статуй в садах Петербурга, с белым мрамором среди зелени Царскосельского парка. Чеканная ясность пушкинской строфы сродни ясности, которую так искало вместе с русским обществом русское зодчество.

Пушкин не был классицистом; первое его гражданственное стихотворение бросило новый свет на старые иллюзии - оно говорило о Риме, где "все продажное: законы, правота, и консул, и трибун, и честь, и красота...". Он не был классицистом; романтик, реалист - этими определениями его тоже не исчерпаешь. Он был зеркалом русской жизни.

С Пушкиным все яснее - и конец и начало. С ним лучше понимаешь горячие стремления Баженова породнить классицизм с древнерусским зодчеством. С Пушкиным лучше слышишь голос времени, яснее видишь строгую стройность Петербурга, домовитость старой Москвы. С ним глубже вникаешь в судьбу обедневшей помещичьей усадьбы с облупившимися колоннами, со скрипучими полами, с потемнелыми дедовскими портретами, с библиотекой, где "на полке за Вольтером Вергилий, Тасс с Гомером все вместе предстоят...".

Давние хозяева этих усадеб, начитавшись Вольтера или Руссо, преспокойно шли на конюшню пороть провинившихся мужиков, это верно. Но также верно и то, что из таких усадеб вышли в жизнь Онегин и Чацкий, Пьер Безухов и Андрей Болконский. Что сыновья и внуки екатерининских вольнодумцев будили Россию на Сенатской площади. Что скудеющие "дворянские гнезда" дали стране Радищева, Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Толстого. Может быть поэтому так проясняется судьба русского классицизма в облике дряхлеющего дома с колоннами, стоящего на взгорье лицом к заглохшему парку с узловатыми старыми липами, плакучими березами, с зарослями сирени, с подернутым ряской прудом, с поврежденными временем статуями и круглой беседкой - бельведером, откуда открывается вид на вьющуюся среди лугов речку, на раздумчивые российские дали с деревнями и белеющими церквушками.

Как ни странно, именно под руками крепостных строителей, ничего не знавших о правилах Виньолы, мотивы классицизма обрели окончательную простодушную искренность. Именно здесь, в единении с простой правдивостью деревянного зодчества, эллинская колонна завершила свой более чем двадцативековый путь.

Борисоглебовск

"К чему эта публикация о Пушкине? Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека, не занимавшего никакого положения на государственной службе? Разве Пушкин был полководец, военачальник, министр, государственный муж? Писать стишки еще не значит, как выразился Сергей Семенович, проходить великое поприще..."

Нужно ли прибавить что-либо к вельможной нотации Дондукова - Корсакова, адресованной от имени министра С. С. Уварова редактору "Отечественных записок" Краевскому? Можно ли яснее обрисовать лицо наступившего времени - вернее, глубочайшего безвременья?

Таков итог. Отныне он скажется во всем - и в общественной жизни и в казенно-казарменном строе "николаевского ампира".

Русский классицизм был высоким порывом души, последним большим стилем русского зодчества. Теперь оно будет оглядываться назад, перелистывать старые страницы. Возникнет и бесславно зачахнет официальный русско-византийский стиль. Родится купеческий модерн. На фасадах доходных городских домов бессвязно и бессмысленно смешается все, что по отдельности служило когда-то естественному и правдивому выражению мысли.

Так случится не только в России. Зодчество мира надолго впадет в растерянность. Пройдут десятилетия, прежде чем оно найдет в себе силы для нового взгляда вперед.

Конец первой книги

Кольцевой строп http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/tekstilnye/kolcevye-/

|

|

При копировании обязательна установка активной ссылки:

http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'