Часть четвертая

Над Москвой - рекой

1

Не странно ли, что Россия до конца семнадцатого столетия почти не знала скульптуры? Таково было давление старой идолобоязни.

Языческие дерзости владимиро - суздальских каменотесов откликнулись в XV веке на стенах Московского Кремля, где зодчий Василий Ермолин поставил над главными воротами расцвеченный трехметровый барельеф и скульптуру Георгия-Победоносца из подкрашенного белого камня. Но при первой перестройке скульптура исчезла; не те наступали времена, двуглавый орел расправлял над Кремлем свои крылья. После падения Византийской империи Москва становилась "Третьим Римом" православного мира.

Знакомо каждому...

Фиораванти, приехавший сюда по зову русской царицы византиянки Софьи Палеолог, отлично понял, чего здесь ждут. Он приехал из страны, где после мучительных раздумий средневековья люди прозрели для новой жизни. Где сквозь развалины варварства докопались до античных статуй, как до свидетельства жизненной силы искусства. Застылые складки каменных одежд упали, изможденные тела святых и мучеников налились плотью, как тела эллинских богов-атлетов. Мрамор и бронза повсюду выходили из церковных стен на площади, на улицы городов.

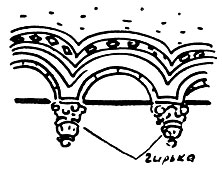

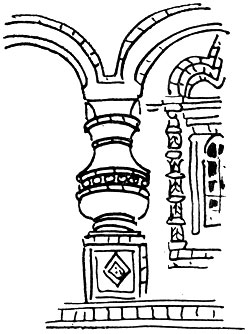

Но Успенский собор, построенный в Кремле Аристотелем Фиораванти, был наг и чист; взяв за образец владимирский собор князя Андрея, проницательный итальянец не взял ничего от владимирской молодой жизнерадостности. Он оставил от тамошней резьбы только аркатурный пояс да еще "дыньки" в уступчатом полукруглом портале.

Марко Руффо и Пьетро Солари, два других итальянца, построивших вскоре Грановитую палату (они же, к слову, построили большинство кремлевских башен), поставили там внутри резной портал с богатым орнаментом и барельефом, где по сторонам двуглавого царского орла сидели сказочные звери, будто сошедшие с белокаменных стен Дмитриевского владимирского собора.

Но изображения человека не ищите в тогдашних рельефах; о "круглой" скульптуре вообще не могло быть и не было речи тут ни в XV веке, ни в XVI, даже в те времена, когда Микеланджело уже ушел, оставив бессмертный мир страстей, запечатленный в камне.

Понятие скульптуры-памятника развилось на европейском Западе, наверное, из того сильного чувства, какое испытали люди, откопав засыпанные в италийской земле статуи древней Эллады. Из чувства возродившейся памяти.

На Руси понятие памятника рождалось иначе. Первыми памятными сооружениями тут были церкви, храмы.

Подобно тому как царьградская София поднялась в память успешного подавления мятежа, так и многие русские храмы поднимались памятным знаком (скажем, владимирский Дмитриевский собор, наименованный в память рождения княжеского сына).

София киевская сегодня

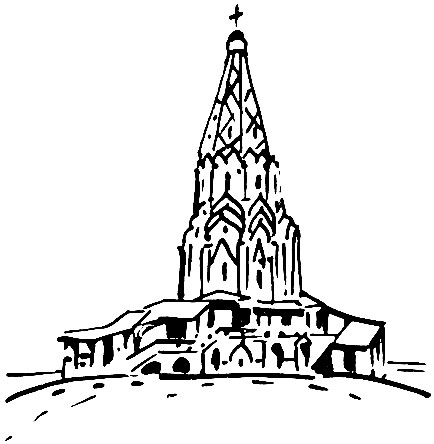

Памятником поднялась в XVI веке и церковь Вознесения в подмосковном селе Коломенском, поставленная царем Василием Третьим в честь рождения долгожданного наследника.

Есть в зодчестве свои труднообъяснимые тайны. Тайны воздействия форм и линий. Не знаю, как для кого, - для меня в облике этой шатровой каменной церкви, твердо вознесшейся над речными водами уступчатым единовластным столпом, есть что-то веющее недобрым предчувствием.

Может быть, мое восприятие покажется спорным; не зря ведь сказано столько восторженных слов об этом сооружении, о его стремительном взлете, о его покоряющей слитности с окрестной природой.

Но вглядитесь при случае: как разительно отличается этот резко граненный столп от своих ровесников, от округло-живописных псковских строений, от холщово - белых простодушных новгородских церквей!

Наступают грозные времена; церковь-памятник в селе Коломенском поднимается первым предзнаменованием. Пожалуй, не много найдется примеров, где зодчество так отчетливо отмечало бы переходную грань. Все по отдельности здесь будто бывалое, виденное, взятое из прошлого опыта - и восьмерик на четверике, и граненый шатер, и каменное крыльцо с крытым гульбищем, так похожее на деревянные крыльца, - и вместе с тем все тут иное, недоброе.

Этот памятник, возвестивший приход грозного царя, вспоминаешь перед лицом другого храма-памятника, поставленного спустя четверть века, когда сказался на деле дух нового царствования.

Двадцатипятилетний Иван Васильевич, царь Иван Четвертый, велел заложить новый храм в знак и память побед над ордой под Казанью. Храм был заложен в самой сердцевине Руси, на Красной площади у кремлевских стен, "на Рву" - то есть на месте, где когда-то проходил глубокий ров, что прикрывал с суши поставленную на стрелке Москвы и Неглинки крепость Юрия Долгорукого.

"Василий Блаженный" (так позднее по имени юродивого-ясновидца грозненских времен был прозван храм) поначалу назывался Покровским собором на Рву. Покровским - потому что взятие Казани штурмом произошло в день праздника покрова.

Осада Казани была долгая, время ее отмерилось восемью престольными праздниками; из восьми престолов-церквей и должен был составиться храм-памятник. Таково было, говоря по-современному, задание архитекторам.

Но задание оказалось нарушенным. Храм-памятник составился не из восьми церквей, а из девяти. Летопись скупо комментирует отклонение, замечая, что девятая церковь прибавлена была мастерами "не яко по- велено было, но яко... разум даровася им в размерении основания".

"Не яко повелено было..." Каждый, кто представляет себе время Ивана Грозного, почувствует, что кроется за этими словами.

Можно попросту восхищаться силуэтом "Василия Блаженного", своеобразием строения, живописностью, щедрым изобилием подробностей. Но именно эта главная подробность - девять церквей вместо заданных восьми - кажется мне полной особого смысла. "Не яко повелено было, но яко... разум даровася им в размерении основания..."

Кому ж это им? Барма и Постник, строители храма - фигуры полулегендарные. (Недавние исследования дают основание предполагать, что эти два имени возникли из одного - из имени зодчего Постника Яковлева по прозвищу Барма.)

Среди многих старинных легенд о зодчих, какие мне приходилось слышать, не было, кажется, ни одной со счастливым концом. В древней грузинской столице Мцхета я увидел наверху серо-желтой стены кафедрала высеченное в камне изображение руки с инструментом строителя - угольником и услышал рассказ о жестоком патриархе Мелхиседеке, повелевшем отрубить десницу мастеру Арсукисдзе, чтобы нигде не поднялся храм, равный Свети-Цховели. В Армении, на развалинах Звартноца, мне рассказывали о зодчем Овнане - он бросился с вершины высокого, как Вавилонская башня, храма, когда тот был окончен. В Самарканде, глядя на взлетевшие в небо минареты Регистана, я вспоминал о легендарном строителе мечети Биби - Ханым, улетевшем на крыльях в Мешхед, чтобы спастись от гнева "железного хромца" Тимура - Ленга.

Легенды-сказки с их поэтическими преувеличениями произрастают из "прозы жизни". Князь Голицын, засекший в начале XVIII века батогами крепостного зодчего Владимира Белозерова, - фигура вполне реальная. Федор Савельев, прозванный за рост и силу Конем, плотницкий сын, строитель стен московского Белого города, строитель выстоявших до наших времен укреплений Смоленска, не раз битый за строптивость батогами при Грозном, был, наконец, сослан Годуновым "смирения ради" в Соловки - факт вполне достоверный. Смерть Василия Ивановича Баженова, одного из создателей русского классицизма, несомненно, ускорена самодержавными капризами Екатерины - внезапной отменой начавшегося строительства Большого дворца в Кремле, а особенно беспримерным случаем, когда "женщина с добрым сердцем и республиканской душой" распорядилась в гневе сломать только что оконченный Баженовым Царицынский дворец. (Вице-президент Российской академии художеств, почетный член нескольких европейских академий умирает в костромской глуши, куда приехал построить дом помещику, и могила его остается безвестной.)

'Кто никогда не был на вершине Ивана Великого, кому никогда не случалось окинуть одним взглядом всю нашу древнюю столицу с конца в конец, кто ни разу не любовался этою величественной, почти не обозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве'. М. Ю. Лермонтов

Народная поэзия - вернейшая свидетельница. Сложилась легенда об ослеплении царем Иваном строителей "Василия Блаженного" - по такой же самовластной прихоти, по какой отрубили руку грузинскому зодчему Арсукисдзе. Так это было в действительности или не так - не столь важно. Но что могло так быть - в этом сомнений нет.

Во времена Грозного слетали головы и не за такие провинности, как прямое нарушение царской воли. Какая же сила заставила строителей поступить "не яко повелено было", а по-своему, "яко разум даровася им"?

Для меня "Василий Блаженный" не только один из самороднейших памятников русского зодчества. Для меня он прежде всего живой образец победы законов искусства над самым свирепым самовластием.

"В размерении основания..." На современном языке слова летописи можно передать так: "из соображений архитектурной композиции". При закладке каждая из восьми церквей собора была посвящена, получила имя; девятая долгое время оставалась "безимянитой", но она существовала "в размерении основания" - в замысле, от которого невозможно было отказаться, как невозможно отказаться художнику от высшей истины, ради которой он существует, - от правды искусства.

Девятый объем был необходим Барме и Постнику для скульптурной цельности композиции: восемь соединенных внутренними переходами, увенчанных куполами башен-церквей должны были окружить центральную шатровую башню, очень похожую на церковь-памятник в Коломенском. Сама суть и цель царствования - завершение нового государственного порядка, окончательное утверждение самодержавия, объединение старых и новых, больших и малых земель вокруг московского царя - все это стихийно выразилось в образе разновысоких, по-разному сложенных, разно украшенных и увенчанных объемов, плотно обступивших центральный шатровый столп, высоко вознесший свою главу.

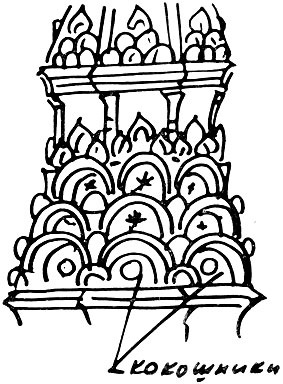

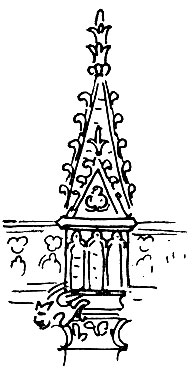

Ступенчатость, настойчиво ведущая взгляд кверху - от островерхих шатров над крыльцами, через вторящие шатрам рельефные треугольники на гранях башен, через плавные линии кокошников и куполов к высшей точке, к завершающей единой главе, служит здесь образному выражению мысли с такой же силой, с какой выразился в свое время образ фараонового единовластия в неуклонно стремящихся к одной точке линиях пирамид египетского Нового царства.

Казалось бы, сам пластический строй "Василия Блаженного" не нов - тут вспоминаешь о новгородской древней Софии с ее двенадцатью срубами вокруг центрального, о традиционном многоглавии. Все это верно; старинный опыт хорошо послужил Барме и Постнику. Восходные крытые крыльца с шатрами, с висячими гирьками, галереи-гульбища, постановка башен восьмериком на четверике - все это порождено деревянным русским зодчеством. Из опыта строителей-каменщиков пришли ярусы полукруглых кокошников, узкие окна-бойницы, нависающие зубцы-выступы - "машикули", напоминающие о башнях и стенах русских каменных крепостей. Все, что отобралось и укрепилось в многовековых поисках, слилось тут, как сливаются в единую реку ручьи. Трудно найти в нашем зодчестве сооружение, где поразительное разнообразие подробностей было бы приведено к такому равновесию, где сама идея многообразия в единстве была бы выражена с такой природной художественной силой.

Но созданный Бармой и Постником образ был бы неполным, если б дело ограничилось лишь сказочной живописностью силуэта, богатством подробностей, гармонией наружных форм.

Надо подняться на крыльцо и войти внутрь собора, чтобы окончательно ощутить высшую правду образа. Тут как бы переходишь разом грань от впечатления к постижению; дыхание вдруг стесняется, тяжесть ложится на сердце. Пригнув голову в узких, невысоких переходах из башни в башню, из церкви в церковь, уже не можешь поднять ее свободно, и хочется поскорее из этих безрадостно холодных кирпичных мешков наружу.

Ощущение безысходного лабиринта не покидало меня внутри собора, и, хотя разумом я понимал, где именно, под каким из куполов, в какой из башен-церквей нахожусь, чувство не мирилось.

Может быть, в этом и есть главная сила памятника, думал я, - в этом тревожном контрасте лица и нутра, в этом противоречии, так сильно выразившем дух грозного царствования. С одной стороны - державные достижения, воинские победы, торжество объединения и усиления. С другой - небывалый гнет, безудержная жестокость самодержца, говорившего о себе: "Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по божьему изволению, а не по многомятежному человеческому хотению..."

Царствование Ивана Грозного и его личность по-разному в разные времена оценивались историками, да и не только историками. Самые объективные и образованные ученые ошибались, называя Грозного "замечательным писателем" (некоторые исследователи утверждают, что он не оставил после себя ни одного написанного собственной рукою слова). Но те же ученые были, наверное, правы, говоря, что жизнь Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него; но без него это устроение пошло бы легче и без тех потрясений, какие были им подготовлены. (Карамзин ставил царствование Ивана по конечным его результатам в один ряд с монгольским игом и бедствиями удельного времени.)

Так или иначе, Иван Грозный был, и дух его царствования ни в одном творении искусства не отразился так зримо, как в творении Бармы и Постника, в Покровском соборе на Рву.

Можно возразить, что гнетущая стесненность внутреннего пространства "Василия Блаженного" есть результат определенного уровня строительной техники - неизбежный результат толщины стен, естественное последствие башенной структуры сооружения, где все в целом велико, а по отдельности мало, тесно, и это в общем-то будет верно. Я и не предполагаю, что разительный контраст между наружной праздничной нарядностью и внутренней давящей тяжестью возник из осознанного "разоблачительного" замысла зодчих. Но штука-то в том, что время выбирает себе художников и выражает себя через них с неотвратимой, не поддающейся трезвому объяснению силой.

Мне уже приходилось как-то говорить, что я представляю себе бег искусств по дороге истории не в виде традиционного образа колесницы Аполлона с четверкой коней (такая стоит наверху Большого театра), а скорее в виде свободного состязания всадников, где временами выходит вперед то один, то другой. К началу Возрождения в Италии вперед вырвалась живопись, к ней подтягивались другие искусства. У нас в России к шестидесятым годам прошлого века вышла вперед литература и повела за собой живопись. В XVI веке, во времена Грозного, ведущим искусством на Руси была архитектура.

Не стану вникать в причины, их было немало, и не последнюю роль играло тут безмолвие камня. Как могло быть красноречиво это безмолвие, о том говорит и сегодня "Василий Блаженный", поднявшийся памятником своему времени и произнесший об этом времени правду, какую позволено было произносить при Грозном одним лишь блаженным - юродивым.

2

Поскольку архитектурные сооружения в XVI веке все чаще поднимались памятниками в самом прямом смысле слова, постольку неизбежно должна была усиливаться их скульптурность. "Василий Блаженный", как и церковь-памятник в селе Коломенском, не имеет фасада и тыла; он смотрится со всех сторон как изваяние, высеченное из цельного куска камня.

План всего сооружения плотно укладывается в прямоугольник. Барма и Постник проявили поразительное чутье, повернув этот прямоугольник к площади не прямой стороной, а углом.

Откуда ни приближаешься к "Василию Блаженному", всегда видишь его в живом движении и угадываешь весь его объем, как угадывается телосложение в любом повороте статуи. Разнообразие подробностей ведет тебя вокруг, и нет мгновения, которое хотелось бы и вместе с тем не хотелось бы остановить.

У Красной площади свое меняющееся выражение; она хороша зимним утром - седые ели вдоль калено-красных кремлевских стен, снеговой белый убор на изразцово - ярком уборе витых и "грановитых" куполов "Василия Блаженного". Хороша она и в час ранних осенних сумерек, когда прозрачно засветятся под серым небом звезды на башнях. Но, кажется, прекраснее всего Красная площадь июньской летней ночью, перед восходом солнца, когда ничто не встревожит ее тишину.

В такие часы особенно ясно видишь, как уместно поставили Барма и Постник свой памятник - на самом взлете, на перекате пологой волны холма, на фоне просторов неба. Рассветы, закаты, движения облаков, медлительные белые дымы замоскворецкой теплоцентрали - вся широко текущая жизнь огромного неба есть как бы часть долгой жизни этого памятника; и сам он, четырехсотлетний, стал неотъемлем от этой жизни, от этих просторов.

Архитектура есть искусство пропорций, искусство пространственных соотношений; самое прекрасное сооружение прекрасно не только само по себе, но и своими связями с окружающим (перефразируя известную поговорку, можно было бы сказать, что не только здание красит место, но и место красит здание).

В старой Риге можно увидеть Домский собор, построенный в XIII веке, он вырос в гуще средневекового города, в переплетении узких улочек, среди прижавшихся друг к дружке стенами невысоких жилых домов и казался среди них величественно огромным. Где-то в начале тридцатых годов нашего века перед собором решили расчистить площадь; снесли десяток-другой древних домов и домишек, освободившееся место замостили брусчаткой - и что же? Домский собор вдруг сник, понизился, как бы ушел в землю, стал видеться не таким уже большим и величественным.

Зодчеству ничего не дают абсолютные числа, тут не может идти речь о большом и малом, но лишь о значительном и второстепенном; тут все дело в соизмерениях. Каждый раз, когда мне приходится бывать у Белорусского вокзала в Москве, я огорчаюсь: неужели же никто из городских архитекторов не замечает, как худо Горькому в окружении огромных светло-желтых фонарных столбов, как мельчает, теряется среди них бронзовая фигура памятника?

За перекатом кремлевского холма, на спуске к Москве- реке, в Зарядье, выстроена высотная гостиница. Железобетонная этажерка выдвинулась кверху, закрывая часть неба над вылетом площади к реке, и трудно отделаться от чувства тревоги: как же изменится площадь, как будет выглядеть "Василий Блаженный" в новом соседстве?

Тут вспоминаешь примеры безосновательности подобных опасений. Вспоминаешь яростные протесты Мопассана против строительства Эйфелевой башни; тонко чувствующий новизну писатель бежал из Парижа - решетчатая башня, казалось ему, безнадежно изуродует город.

К счастью, он ошибся; можно сказать, что такое случается и с самыми смело мыслящими людьми и что немалую роль тут играет сила привычки. В самом деле, к Эйфелевой башне привыкли, и она теперь не только никого не смущает, не приводит в ярость, - напротив, без нее так же трудно представить себе Париж, как без собора Нотр-Дам. Но к этому надо еще добавить, что в данном случае люди привыкли к хорошему; сооружение инженера Эйфеля отметило рубеж двух столетий, поднялось памятником веку железных конструкций. Оно выразило дух своего времени, дух предприимчивости, дух инженерной смелости - и выразило его пусть в непривычной тогдашнему глазу, но пластически ясной, совершенной форме. И место для постановки этого памятника было выбрано с предельной точностью - на фоне свободного неба, над Сеной, между зеленой гладью Марсова поля и распростертыми в отдалении полукружиями-крыльями дворца Шайо.

Загорск. Мотивы 'узорочного' московского зодчества

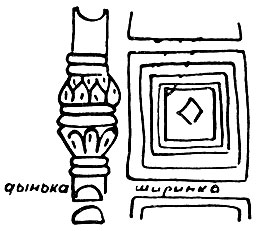

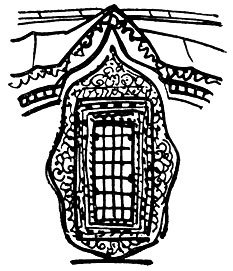

Слов нет, привыкнуть можно и к плохому. Напротив "Василия Блаженного", на другом конце Красной площади, стоит построенное в конце прошлого века темно-красное громоздкое здание Исторического музея. Если вглядеться, можно найти в этом здании по отдельности едва ли не все, чем богато было московское зодчество: шатры, высокие щипцовые кровли, зубцы, "дыньки", ярусы стрельчатых и полукруглых кокошников, "гирьки" на двойных арочках над окнами и воротами...

Казалось бы, сооружение, построенное с таким знанием старины, с такой тщательной заботой о родственности кремлевским стенам, "Василию Блаженному", должно было бы действительно породниться с площадью. Но оно остается "ряженым", будто на маскараде, и нетрудно было бы обнаружить под кокошниками, "гирьками", "дыньками" и пустопорожними башенками железный скелет XIX века.

История не маскарад; брать напрокат у прошлого эффектные наряды - пустое занятие. "Единственное, в чем следует подражать древним, - это не подражать им", - заметил однажды П. А. Вяземский. Смысл иронического афоризма современника и друга Пушкина ясен: одна лишь верность своему времени достойна подражания.

Вот почему так неотделимо, однажды и навсегда врос в Красную площадь Ленинский мавзолей.

Строитель Мавзолея, Алексей Викторович Щусев, был большой знаток древнерусского зодчества, смолоду влюбленный в архитектуру Новгорода и Пскова, и ему казалось поначалу, что можно возродить простодушную ясность тамошних построек, - надо лишь постараться проникнуть в секреты старинного мастерства, изучить приемы, возможно точнее воспроизвести древние формы.

В начале XX века Щусев заговорил голосом тринадцатого - четырнадцатого столетий. Он построил на Большой Ордынке в Москве церковь Марфо - Марьинской общины; построил храм-памятник на Куликовом поле, монастырские кельи в Овруче и церковь в Натальевке близ Харькова, - все это с доскональным знанием дела, с особенным даром перевоплощения, какой бывает присущ талантливым актерам, художникам театра.

Но самая искусная подделка в архитектуре так или иначе обнаруживает себя. В строениях Щусева, с их продуманной живописностью, с тщательно воспроизведенной новгородско - псковской бугроватостью, нерегулярностью форм и наигранной свободой линий есть что-то необъяснимо сродное с тогдашними московскими промышленниками-миллионерами и просвещенными меценатами, любившими надевать поверх надушенного голландского белья алую русскую косоворотку.

Трапезная Псково - Печерского монастыря

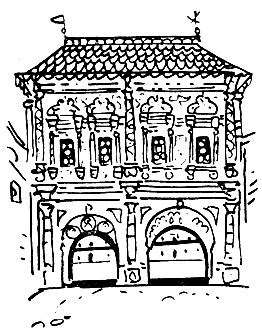

Накануне первой мировой войны Щусев начал постройку Казанского вокзала в Москве. Перешагнув через тринадцатое и четырнадцатое столетия, он попытался возродить тут дух семнадцатого - живописность загородного дворца Алексея Михайловича в селе Коломенском.

Как и там, здесь должен был возникнуть как бы городок из сросшихся разновысоких и разно покрытых построек, даже число их совпало с числом теремов-хором коломенского дворца. Как и там, каждая из построек должна была внести здесь свою ноту в общий аккорд, обогатить сооружение своими особенными подробностями.

Тут Щусев отказывается от прямого воспроизведения старинных форм; он соединяет методы современного строительства с заимствованными подробностями, железобетон с белокаменной резьбой. Он обрамляет огромные вокзальные окна резными наличниками в духе "нарышкинского" барокко, протягивает под железной крышей ряды декоративных кокошников, помещает вокзальные часы на башне, смахивающей не то на дворцовую, не то на крепостную, а другую, высокую уступчатую башню над главным входом делает похожей на Суюмбекову башню Казанского кремля. И вокзал остается свидетельством широкой образованности автора и примером того, что в искусстве называется эклектикой, то есть смешением воедино разнородных и несоединимых приемов и элементов.

Новые веяния - 'нарышкинское' барокко... Ново - Девичий монастырь в Москве

Неудачи такого рода, на первый взгляд казавшиеся достижениями, случались у Щусева и позднее - когда он строил станцию метро "Комсомольская", в которой нет ничего комсомольского, но зато много боярско - нарышкинской нарядной пышности, и когда строил театр в Ташкенте, стилизованный в духе старинных, отживших свой век мотивов религиозно-дворцового восточного зодчества.

Ново - Девичий монастырь

Быть может, Щусев так и остался бы в истории образцом талантливого подражателя, умелого стилизатора, образованного мастера "изобразительной" архитектуры, если бы...

Говорят, Щусев создал проект Мавзолея на Красной площади в одну ночь, как Руже де Лиль "Марсельезу". Ему не понадобилось обращаться к минувшим столетиям, листать старинные пожелтевшие гравюры, ворошить память прошлого.

Он испытал минуты действительного вдохновения, когда художник сливается чувствами с правдой сегодняшнего дня и выражает ее как свою и общую правду.

Если бы Щусев не создал ничего, кроме Ленинского мавзолея, то и этого было бы достаточно, чтобы его имя навсегда осталось в истории нашего зодчества на лучших ее страницах.

В этом сооружении, небольшом, но великом, есть скорбь, и мужество, и твердость, и ленинская простота, взгляд вперед и уважение к народному прошлому. В нем есть то немногословие, каким всегда отличается искреннее, глубокое чувство.

Не нуждающийся в украшениях, как не нуждается в них суровая истина, сложенный из гладких призм темно-красного гранита и траурно- черного Лабрадора, весь порожденный своим временем, Мавзолей сросся с площадью так естественно, что и в голову не приходит вникать в причины и подробности. Между тем стоит вдуматься, как много значат в архитектуре масштабы, соотношения, ритмы. Стоит посмотреть, как родственна уступчатая структура Мавзолея силуэтам кремлевских башен; как вторит чередование колонок-столбиков завершающей части Мавзолея ритму высоких зубцов в калено-красных стенах. Так рождается единство - не в попытках подделаться, а в правде сегодняшних чувств.

3

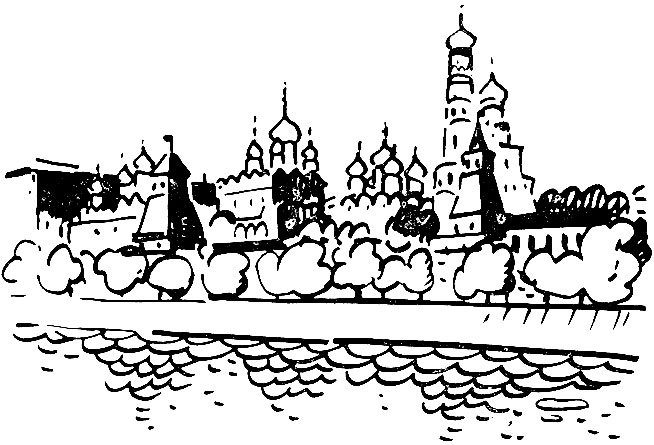

В час июньского рассвета Кремль особенно хорош с речной стороны, со стороны Софийской набережной. Над тихой водой курится дымка; в бледном небе слабо алеют кремлевские звезды, твердо рисуются шатры башен, вплавлен в тусклое серебро золотой лес куполов, и какой-то особенной, чистейшей белизной светится столп "Ивана Великого".

В начале шестнадцатого столетия, когда зодчий Бон Фрязин ставил на восточном краю Ивановской площади Кремля "церковь - колокольницу", никто и не мог думать, какое особое место ей предназначено среди кремлевских строений, какая ее ждет судьба.

Первоначально колокольница возросла в три яруса - три поставленных один на другой кирпичных восьмерика. На кремлевских башнях шатров тогда еще не было, они едва возвышались над уровнем крепостных стен, и шестидесятиметровый красно-розовый столп выглядел по тем временам куда как высоким. Но высота его была не высоты ради, не для славы или гордости. Новую колокольницу поставили на месте старой, времен Ивана Калиты, одряхлевшей церкви Иоанна Лествичника для того, чтобы колокольный звон разносился шире и сильнее, чем прежде, чтобы звучал "на всю Ивановскую", для всех новопостроенных, выросших после Калиты соборов и храмов Кремля.

Однако со временем колокольница стала задавать тон не только далеко слышным звоном своих многочисленных колоколов. Чем дальше, тем нагляднее восьмигранная уступчатая башня, похожая скорее на крепостную или дозорную, становилась как бы масштабной вехой, по которой глаз приучался соизмерять размах Кремля и величие окрестных строений. Стройная вертикаль стала стержнем, осью того особого мира, что был отграничен кремлевскими стенами.

Борис Годунов, имевший вкус к градостроительству и славе, прекрасно учел это обстоятельство. Едва взойдя на престол, он велел возвысить колокольницу, и уже через два года, к началу семнадцатого столетия, столп "Ивана Великого" вырос до восьмидесяти метров.

Годунов надстроил четвертый восьмерик, а над ним круглый барабан, увенчанный золоченым куполом и огромным семиметровым крестом. Под самым куполом барабан обтянули тремя круговыми лентами каленой меди с наведенными огневой позолотой крупными буквами, сложившимися в надпись: "Изволением святые Троицы повелением великого господаря царя и великого князя Бориса Федоровича всея Русии самодержца и сына его благоверного великого господаря царевича князя Федора Борисовича всея Русиисий Храм совершен и позлащен во второе лето господства их".

Славолюбивый замысел Годунова как нельзя лучше растолкован его современником, дьяком Иваном Тимофеевым, автором любопытных записок о Смутном времени: "...на самой верхней главе церковной, которая была выше всех других церквей, ...золотыми буквами он обозначил свое имя, положив его как некое чудо на подставке, чтобы всякий мог, смотря в высоту, прочитать крупные буквы, как будто имея их у себя в руках".

Совершенно в духе своего характера "вельми строительный" Годунов желал превратить колокольницу - башню в "подставку" своему имени, в памятник своему царствию и, мало того, в нерушимый знак начала и утверждения новой династии, нового державного рода.

Однако история рассудила иначе. Спустя пять лет не стало царя Бориса, заглох его род, надпись под куполом утеряла смысл и силу, сделалась чем-то вроде орнамента, сплетенного из крупной славянской вязи; а "Иван Великий" остался выражением постоянства среди распрей, смут, пожаров и нашествий.

'Иван Великий'

С самого начала этому сооружению как бы суждено было олицетворить устойчивость общенародной жизни при всех круговоротах и потрясениях. Во время грозного пожара 1547 года, когда с пылающего Арбата пламя перекинулось в Кремль, пожирая все, что могло гореть, колокольница выстояла. Спустя четверть века с ее высоты дозорные наблюдали за передвижением войск хана Девлет-Гирея, осадившего Кремль; став сторожевой башней, "Иван Великий" помог отстоять крепость. Он был затем свидетелем мирской расправы с Лжедмитрием и приведенными в Кремль поляками. Вокруг столпа бушевали мятежные стрельцы, а начало третьего века своего существования "Иван Великий" отпраздновал в огне нового пожара - летом 1701 года снова тут разбушевалось пламя. На этот раз колокольнице пришлось туго: обгорая, рвались железные связи, падали колокола, трещал и лопался тонкий "лещадный" камень полов в галереях-гульбищах, раскаленным воздухом срывало медные листы купола.

Спустя тридцать шесть лет огонь задал колокольнице еще одно испытание. Позднее, в 1758 году, на ней испробовала силу небывалая ветровая буря. Но самое страшное было впереди: в 1812 году при отступлении из Москвы Наполеон приказал взорвать колокольню.

Думая об этом приказе, поневоле вспоминаешь недавние времена - развалины Нередицы, взорванный Успенский собор в Киеве, разгромленный Петергоф... При всей разновременности подобных злодейств есть в них одна объединяющая черта: бессильная мстительность поневоле свидетельствует за великими произведениями зодчества их одушевленную суть, их кровную связь с жизнью народа.

Так и видишь фигуру "маленького корсиканца", поднимающегося на самый верх "Ивана Великого", чтобы окинуть взглядом пылающую Москву. Подъем был долгий, крутой - сперва по выложенной в толще стен прямой белокаменной лестнице, потом по узкой круговой, винтом врезанной с третьего яруса в глухое тело башни и, наконец, по холодной, лязгающей, железной. Может быть, ступени этого бесконечного подъема напомнили императору о собственном пути, что так недавно казался победным, а вдруг открывшаяся кружащая голову высота, быть может, открыла ему глубину предстоящего падения?

Кремлевские башни

Так или иначе, он приказал взорвать колокольню.

Если бы известны были подробности - как именно удалось москвичам ослабить силу порохового заряда, заложенного наполеоновскими солдатами, - история этого взрыва могла бы составить увлекательную страницу народной борьбы. Однако заряда оказалось достаточно, чтобы в прах обрушить Филаретовскую и Успенскую звонницы, вплотную примыкавшие к "Ивану Великому".

Акварель художника Бакарева, сделанная в 1813 году, наглядно представляет колокольню после нашествия - твердо стоящей рядом с обугленными развалинами. Когда впервые в освобожденной Москве разнесся звон "Ивана Великого", люди снимали шапки и кланялись в землю; тут уже звучал не столько голос церкви, сколько голос победившей родины, ожившей Москвы.

4

Как ни символична, едва ли ни сказочна устойчивость "Ивана Великого", она имеет свое вполне реальное объяснение. Колокольница - башня закладывалась в годы возрождения древнего строительного мастерства.

Два столетия татарской неволи, кажущиеся из сегодняшнего далека эпизодом многоактной, многовековой драмы, нанесли стране трудновозместимый урон. Приняв на себя всю силу напора кочевых степей, Русь встала преградой между монгольскими ордами и Европой и заплатила за свой исторический подвиг дорогой ценой.

Фрески Андрея Рублева свидетельствуют, что и Россия могла бы иметь вовремя своих Джотто и Рафаэлей. Если б не замерло почти во всей подпавшей под гнет стране каменное строительство, вряд ли понадобилось бы звать из Италии Аристотеля Фиораванти.

Когда закладывали Успенский собор в Кремле, московское каменное зодчество училось ходить, словно человек после долгой болезни. Здание вывели было до сводов, и оно упало, рухнуло - будто подкосились ноги. Позванные из Пскова мастера поглядели на упавшие стены, покачали головами, похвалили отеску камня, поругали раствор - "неклеевитый"... Однако взяться за строительство не решились.

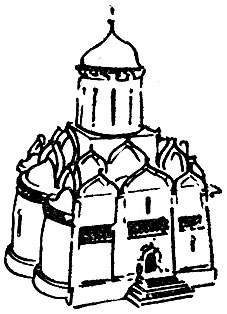

Успенский собор в Кремле

Фиораванти приехал учить, но поначалу сам отправился поучиться - во Владимир, в Суздаль. Отнесясь с признанием и пониманием к древнерусскому опыту, он обогатил его опытом итальянского Возрождения - гармонической стройностью плана и новыми техническими приемами. На строительстве Успенского собора в Кремле был впервые применен глубокий - до четырех метров - фундамент, опирающийся на дубовые сваи. Впервые тут кирпич и камень стали подавать наверх не вручную, а специальным подъемным устройством. И укладывали стены на достаточно "клеевитом" известковом растворе, не уступающем прочностью старинным, дотатарским образцам.

На таком крепчайшем растворе был сложен из нетесаного камня и фундамент "Ивана Великого", уходящий в глубину кремлевского холма едва ли не до уровня Москвы-реки. Колокольницу строили, как принято было в старину строить крепостные башни; она вырастала из фундамента, словно дуб из корня, поднимаясь могучим, сужающимся стволом.

Как и свойственно крепостным башням, низ колокольницы прорезан был лишь узкими щелями окон-бойниц. Церковь Иоанна Лествичника, помещавшаяся в первом ярусе, словно вырублена в сердцевине каменного ствола; к верху колокольницы стены утоньшаются постепенно. Взрывом 1812 года сорвало с купола крест да в третьем ярусе появилась небольшая трещина - вот и все. Спустя шесть месяцев московские архитекторы заключили, что "...башню, Иваном Великим называемую, разбирать не надо, а следует только заделать на ней повреждения - и можно звонить".

Так и вышло, что сквозь вековые испытания "Иван Великий" прошел, сохранив неизменными черты своего времени. Лишь немногим произведениям зодчества суждено было такое постоянство лица, такая достоверность; лишь в немногих памятниках так чисто сохранился дух высокого подъема, какой пережили люди после освобождения страны от долгого ига.

Новгород, Псков, Владимир и Суздаль дали "Ивану Великому" свою ясность и чистую строгость форм, свою молодую простоту. Северное деревянное зодчество напомнило о себе деликатными поясами карнизов, похожих рисунком на зубчатые резные подзоры изб и бревенчатых церквей. Аркатуры в пряслах-впадинах стен первого яруга, опояска из стрельчатых кокошников наверху - вот, в сущности, и вся декорация. В этом смысле "Иван Великий" дает действительно великий пример дню сегодняшнему, показывая, в чем кроется сила и величие истинной архитектуры.

Современные исследования показали, что пропорциональный строй ярусов "Ивана Великого" основан на так называемом "золотом сечении", то есть на приеме разделения высоты на два неравных отрезка, относящихся друг к другу в пропорции 0,618X0,382. Такое соотношение считалось со времен античной Эллады наилучшим.

Не знаю, руководствовался ли Бон Фрязин, поставивший первые три яруса колокольни, "золотым" правилом эллинов или же просто доверился своему художественному чувству. Виолле ле Дюк называет архитектуру "дочерью геометрии"; он показывает на ряде примеров, что пропорциональные соотношения самых выдающихся древних сооружений можно проанализировать и объяснить с помощью циркуля и линейки.

Недавно я прочел статью архитектора Шевелева из Костромы, полную подобных примеров и соображений о "геометрической гармонии". Автор рассказывает о старинных приемах размерения; он утверждает, что первыми древними зодчими были геометры, то есть землемеры. Он устанавливает поразительную общность приемов и мер, возникавших разновременно в разных странах; оказывается, что пирамида Джосера в древнем Египте, эллинский Парфенон и церковь Покрова на Нерли сложены по одним и тем же геометрически гармоническим законам.

Стремление "поверить алгеброй" гармонию древнего зодчества понятно и плодотворно для современности. Но среди всех рассуждений такого рода мне показалось наиболее любопытным следующее:

"...недавно один советский архитектор рассчитал по всем правилам современной науки те напряжения, которые действуют в колоннах Парфенона, и пришел к поистине удивительным результатам. Оказывается, что колонна Парфенона, выражаясь технической терминологией наших дней, идеально равнопрочна. Иначе говоря, в каждом ее сечении напряжения таковы, что запас прочности на всем протяжении колонны одинаков. Наверху колонна тоньше, книзу расширяется - ровно настолько, чтобы компенсировать увеличение нагрузки за счет собственного веса колонны.

Однако это утолщение колонны идет неравномерно - к середине высоты образуется как бы некоторая "припухлость", плавное утолщение (греки называли это энтасисом). Когда смотришь на колонны Парфенона, то кажется, что они словно пружинят под нагрузкой: зритель наглядно чувствует то напряженное состояние, в котором находится колонна, "работающая на сжатие". А современная наука выяснила, что если рассчитать напряжение в колонне с учетом коэффициента устойчивости, то запас прочности в ее средней, утолщенной зоне оказывается в точности равным запасу прочности в крайних (верхнем и нижнем) сечениях колонны".

Но штука-то в том, что так называемый коэффициент устойчивости основан на дифференциальном исчислении, которого греки вовсе не знали, не могли знать!

- В чем же дело? - спрашивает инженер и знаток искусств А. Пунин (из его письма в один из наших журналов я взял вышеприведенные строки). - Если дело в чутье, в интуиции, то почему эта интуиция подсказала именно такое решение вопроса? И почему вообще строители Парфенона задались целью сделать колонну равнопрочной - ведь не ради же экономии материала, как это сделал бы, например, современный архитектор?

Куда же отнести архитектуру? - спрашивает далее Пунин. - К "лирике"? Но ведь дома строят для того, чтобы в них жить, а не для того, чтобы ими просто любоваться. К "физике"? Но тогда Парфенон превратится в "систему элементов, работающих на сжатие и изгиб" - и все.

История зодчества достаточно ясно отвечает на этот вопрос. Она свидетельствует о значении художественного начала в архитектуре, о силе эстетического познания, о способности искусства вместе с наукой постигать и выражать правду. Именно в зодчестве происходит наиболее зримое и естественное сближение "физики" с "лирикой", науки с искусством; то сближение, к которому человечество стремится издавна, быть может, начиная с тех времен, когда первым орудием труда и быта, первому топору или горшку старались придать законченную художественную форму.

Таковы природные потребности человека.

В поисках совершенства, в исканиях единства пользы и красоты древние греки не могли еще опираться на точные науки; они доверились художественному чувству, и оно их не подвело, как не подвело и строителей "Ивана Великого", сумевших выразить в камне свои представления о прекрасном, устойчивом, вечном.

5

Столп "Ивана Великого" не мог долго возвышаться в одиночестве; вскоре под рукой у него выросла младшая звонница, предназначенная для тысячепудового колокола "Благовестника", а затем вокруг разросся лес островерхих кремлевских башен. Но эти башни, потянувшиеся вслед за "Иваном Великим", росли уже в иное время, под иными веяниями.

Новгород. Кремлевская звонница

XVII век начался трехлетним страшным голодом, неурядицами, крестьянскими бунтами. Наступило "смутное время", Россия расплачивалась за утеснения грозного царствования взрывом распрей, самозванством, иноземными вторжениями. Москву жгли поляки и шведы, по всей стране пылали восстания. Когда в 1612 году войска Минина и Пожарского освободили родину, государство представляло картину полного разорения.

В первой четверти столетия на Руси почти ничего не строили. Только в 1620 году возобновилась работа московского "Приказа каменных дел". Именно в это время Суздаль слал в разоренную столицу своих каменщиков и кирпичников - "церковные и дворцовые и плотные и городовые разные каменные дела поделати".

Снова, как после столетий татарского лиха, приходилось наверстывать утраченное. "Московская трагедия" - так называли "смутное время" на Западе - снова отшвырнула страну вспять. И вновь народ брал на свои плечи труд и тяготу восстановления.

Суздаль мог дать отстраиваемой Москве-столице своих Ивашек и Осташек, своих холопов-каменщиков, но давней суздальско - владимирской строгой стройности дать уже не мог, да и ни к чему была она теперь. После долгого лихолетья у Москвы появился вкус к нарядному узорочью, так наглядно сказавшийся в строительстве кремлевского Теремного дворца.

Впрочем, не одни только царские строения могли похвалиться в ожившей Москве узорочным ярким нарядом. Каменные палаты стали строить себе и напуганные частыми пожарами купцы и разбогатевшие взяточничеством приказные дьяки.

На Берсеневской набережной в Москве можно и теперь увидеть остатки одной такой усадьбы, принадлежавшей богатому промышленнику и думному дьяку Аверкию Кириллову. Усадьба была с хозяйским двухэтажным домом-дворцом, с людскими, банями, поварнями, погребами, садами, огородами, со своей пятиглавой церковью, украшенной, как и хозяйский дом, белокаменными резными наличниками, "гирьками", столбами - оловянниками, яркими изразцовыми ширинками.

Захудалые провинциальные дворяне жаловались Земскому собору, что таких палат каменных, как у дьяков-мздоимцев, при прежних государях и у великородных людей не бывало. Но жалобы не могли изменить ход событий: "смутное время" как бы провело окончательную черту между древней Русью и новой Россией, где в гору пошли ремесла и торговля и где кошелек стал потихоньку ровняться с боярской великородностью.

Думая об этом внезапном разливе праздничной нарядности, о кружеве расцвеченной белокаменной резьбы, оплетавшей окна дворцов, палат и церквей, о прихотливых двойных арочках с висячими "гирьками", об изукрашенных крыльцах с пузатыми столбами-оловянниками, о расписных изразцовых ширинках, - короче, обо всем ярком, нарядном облике московской архитектуры XVII века, невольно представляешь себе человека, долгое время лишенного радостей жизни и вдруг получившего возможность разгуляться. Россия как бы возмещала недавние беды, сменяла одежды. Россия торговала, строила наново разрушенные крепости, закладывала заводы, выписывала иноземных мастеров, промышленников, лекарей, офицеров для обучения войска.

Тогда-то и был приглашен в Москву англичанин Кристофер Галовей, надстроивший Спасскую башню Кремля и поставивший на ней новые часы с боем.

Тут я должен отвлечься ненадолго от берегов Москвы-реки, чтобы рассказать о любопытной сцене, невольным свидетелем которой стал однажды на берегах Даугавы.

Дело было летней прозрачной и теплой ночью. Я курил перед сном, стоя у отворенного окна и глядя вниз на спящую рижскую улицу, чистую и тихо-безлюдную, когда вдруг послышались неожиданно странные звуки. Кто-то за углом внизу играл на скрипке, играл негромко, скрипуче, как бы неумело, но и уверенно, как играют деревенские музыканты - самоучки, не очень заботящиеся о тонкостях. Играл какую-то здешнюю песенку - так я понял, хоть и не часто приходилось слышать латышские мелодии. Но, повторяю, понял сразу, настолько созвучна была песенка всему, что видел здесь, - морю и соснам, темным елям среди зеленых каменистых полей, всей здешней медлительной северной раздумчивости.

Я говорю "песенка", потому что скрипач подпевал себе, приближаясь; перегнувшись через подоконник, я увидел его внизу на тускло отсвечивающей брусчатке. В сопровождении одного - единственного слушателя он шел по самой середке пустой улицы, и оба остановились у фонаря как раз под моим окном.

Ночная тишина в спящем городе - особенная тишина, в ней каждый шорох слышен сам по себе. Скрипка умолкла, друзья на мостовой стали закуривать; я слышал, как спичка чиркнула о коробок и как скрипач негромко сказал "палдиес", что по-латышски значит "спасибо". Затем второй попросил его сыграть украинскую песню.

С первых слов я признал по выговору земляка; он стал напевать скрипачу свое - "по-за лугом, по-за лугом зелененьким...", тот послушал, стал подбирать, подыгрывать и очень скоро освоил мелодию. Но странная вещь - это была та же мелодия и вместе с тем не та. Старая украинская песня о вдове зазвучала под смычком вдруг на латышский лад.

Было так неожиданно и занятно, что я начисто позабыл о позднем времени и намерении улечься. Друзья внизу тоже не торопились, и я с величайшим любопытством слушал перемежаемый перекурами ночной концерт, где даже "Катюша" приобрела основательную латышскую размеренность.

Думаю, читатель догадается (или уже догадался) , к чему я клоню, отвлекшись от Москвы-реки ради такого воспоминания. Оно осталось для меня звучащим примером той "манеры понимать вещи", о которой говорил Белинский, раздумывая над "тайной национальности" искусства.

России, по словам Белинского, пришлось вдруг пережить все моменты европейской жизни, которые на Западе развивались последовательно. Такова была историческая судьба страны, принявшей на себя окончательную тяжесть нашествия и на два столетия ставшей барьером между Европой и монгольскими ордами.

Когда с плеч России свалилось ордынское иго, когда в стране стали учиться наново строить из камня, как учатся ходить после долгой болезни, Европа имела позади трудный опыт романского и готического зодчества. На итальянской земле расцвела архитектура Возрождения.

Фиораванти, Руффо и Солари принесли новые веяния на московские берега. Кристофер Галовей со своей английской готикой появился как бы с опозданием на полтора столетия.

Напрасно было бы искать последовательность в проносившихся над освобожденной страной перекрестных веяниях. Любопытнее другое: как разновременно рожденные мелодии приобретали на просторах России свое особенное звучание.

Всякий раз, бывая на берегах Москвы-реки, в Кремле, на Красной площади, я вглядываюсь с тем же чувством благодарного любопытства, с каким вслушивался летней ночью в латышскую скрипку на берегах Даугавы.

В изразцовой цветистости куполов "Василия Блаженного" мне слышится напоминание о минаретах и куполах Самарканда. Спасская башня приводит на память краснокаменные английские соборы, стрельчатые своды, угловые острые башенки-пинакли западноевропейской готики. Строгие формы Успенского собора дают почувствовать силу порыва итальянцев от мучительной сложности средневековья к гармонической ясности. В облике Архангельского собора еще отчетливее звучит музыка Возрождения: карнизы, пилястры с лепными капителями, белокаменные раковины в полукружиях закомар... И в то же время все вместе сливается в одну цельную картину, в один аккорд своего, русского строя.

"Своя манера понимать вещи" - штука труднообъяснимая. "Кремль полон бесконечного интереса, - писал в начале прошлого века ученый Александр Гумбольдт, объездивший едва ли не весь мир. - Характер московской архитектуры непостижим. Громкие слова "византийский", "готический" совсем его не определяют..." В самом деле, как назвать этот единственный в своем роде сплав?

Владимир, Суздаль, Новгород, Псков, готика, Византия, Возрождение... Каждое из этих слов откликнется в образах кремлевской архитектуры; здесь неизгладимо выразилась историческая судьба России, ее место на рубеже Востока и Запада, широкая восприимчивость ее народа.

Текут столетия, сменяются страницы каменной летописи. Но вот открывается одна, перед которой останавливаешься с особенным чувством. В Кремле эта страница отмечена зданием Сената - строением Казакова, одного из первых зодчих русского классицизма. Однако разговор о классицизме хочется начать не здесь, не на этих берегах.

Строп стк на ресурсе http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/tekstilnye/kolcevye-/

|

|

При копировании обязательна установка активной ссылки:

http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'