Часть вторая

Ровесники

1

В то время, когда плотницкая артель "мастера Нестера" на Кижах размеряла кондовые лесины для двадцатидвухглавой бревенчатой церкви, в то же самое время недалеко от онежских островов, на берегу Невы, в нарождавшемся Петербурге был закончен постройкой Летний дворец Петра.

Строил дворец "фортификационного и палатного дела мастер" Доменико Трезини с помощниками.

Трезини был выходец из Швейцарии, тридцати пяти лет приехал в Россию, строил Петропавловскую и Кронштадтскую крепости, казармы, пороховые погреба и другие сооружения в будущей столице.

Когда Петр в 1708 году распорядился готовиться к переезду царского двора из Москвы на невские берега, Трезини стал проектировать Летний дворец.

На невских берегах. Перекличка столетий

До того царь, приезжая сюда, жил в деревянном домике на другом берегу Невы, рядом с Петропавловской крепостью. Домик на две комнаты с кухней был срублен из сосновых бревен солдатами в три дня; это был первый жилой дом на месте, куда Петр спустился по Неве после взятия у шведов Орешка и где он решил основать город.

Петр велел солдатам-плотникам срубить дом не из круглых бревен, а из отесанных прямоугольно, а затем покрасить его под кирпич с белой расшивкой швов. Крышу он велел сделать крутую и покрыть ее хоть и деревом, тесом, но на манер черепицы. Окна велел сделать широкие, с квадратной мелкой расстекловкой. И домик получился похожий на чистенькие, мылом вымытые голландские дома - может быть, и на домик кузнеца, у которого Петр нанимал комнату, когда жил в Саардаме и работал плотником на верфи.

Летний дворец тоже вышел чем-то похожим на голландский дом. Видимо, Трезини знал, чего хочет Петр, что ему мило.

Пожалуй, из всех ранних петровских построек только еще Монплезир так определенно рассказывает о личных вкусах Петра. Но нигде живее не ощущаешь его характер и пристрастия, как в Летнем дворце. Все особенное, петровское, все хорошее и дурное, все, что так глубоко повлияло на жизнь страны, оставило здесь неизгладимый след.

Летний дворец двухэтажен, и оба этажа - будто два Петра. Один - саардамский плотник, охотник потокарничать, мастер корабельного дела, завороженный Голландией - шумом работы на верфях, чистотой Амстердама, равнинным побережьем, парусами, морем. Другой - император российский, побывавший не только в Амстердаме, но и в Лондоне, Вене, в прусском Кенигсберге, всевластный и необузданный, презирающий роскошь и не могущий без нее обойтись, любитель щей да каши, колотивший дубинкой своего повара, "мундкоха" Фельтена, за пропажу куска лимбургского сыра.

Дубовые темные панели, как в зажиточных голландских домах, и расчерченные квадратами окна; голландские изразцы, синие с белым, и обтянутые парусиной, парусным серым холстом, стены небольшого кабинета; токарня с нартовскими станками, голландские картины в черных матовых рамах - зеленоватое море, корабли, облака; сосновый крашеный шкаф - держать одежду; книги в дубовом, гамбургской работы шкафу; "ветровой прибор" из Дрездена, и сегодня показывающий время, направление, скорость ветра...

Да, верно, Летний дворец - это как бы дом бывалого голландского шкипера, где хозяин "с чудинкой", но в этом бюргерском доме есть тронный зал для Екатерины Монс из Немецкой слободы, которую хозяин вздумал сделать императрицей. И есть в этом доме "зеленый кабинет", зеленый с золотом, с завитками золоченой резьбы, с летящими амурами на белом камине и розово-жемчужной росписью на лаковых филенках - как бы воспоминание о дворцовых залах Вены и Лондона.

Есть в этом доме зеркала, как в тех дворцах; и на потолках здесь плафоны-картины работы голландца Георга Гзелля, сизо- коричневатые, как воздух Голландии, населенные античными богами, среди которых главное место занимает Минерва - богиня мудрости и войны.

Мастеру Трезини помогали в постройке дворца итальянец Микетти, русский Михаил Земцов и немец Андреас Шлютер, архитектор и скульптор, любитель и знаток нидерландского барокко, придворный мастер курфюрста Фридриха Третьего. Русский царь пригласил его в Петербург в год закладки Летнего дворца, и Шлютер вместе с Микетти сделал двадцать девять терракотовых барельефов, поставленных поясом между окнами первого и второго этажей; двадцать девять аллегорий, прославляющих победу России над Швецией в Северной войне.

Персей, побеждающий Медузу, бог морей Нептун и жена его Амфитрида, богиня охоты Диана и мать ее, жена Зевса Латона, и снова Минерва, и быстроногий Гиппомен - все эти жители солнечной Эллады вдруг появились на сумрачных берегах Невы. Подобно Юпитеру из античного мифа, похитившему доверчивую царевну Европу, Петр доставил их сюда и поселил среди болот над студеными водами.

Над равнинным течением Невы. Значение вертикали

Впрочем, не впервые жители эллинских мифов появляются на русских просторах. Давным-давно сладкогласые сирены, воспетые Гомером, стали радостной птицей Сирин русских сказок. А получеловек-полуконь Кентавр получил в русских степях прозвище Китовраса.

Но тогда все это пришло само собой, не по воле царей, не из третьих рук, не с Запада, а прямым путем, с Востока и Юга, из греческих колоний Причерноморья, из Ольвии, Херсонеса, Пантикапея. Пришло, как приходят ветры, несущие далеко в степь соленые запахи моря и заодно заносящие семена приморских трав и цветов.

Общность сказок, сходство легенд человечества говорят о многом и прежде всего о глубинном единстве, о природной естественности обмена.

В ташкентском музее я видел раскрашенные глиняные свистульки из-под Самарканда, точь-в-точь похожие на дымковскую расписную игрушку. Не знаю, кто тут был первым; может быть, это занесено было к Вятке из азиатских степей Батыевыми ордами. А быть может, ордынцы принесли это с Севера вместе с военной добычей?

Большие и малые стены-перегородки между народами появляются не по доброй воле - по жестокой необходимости. Строя чересчур высокие стены, люди обрекают свою культуру истощению и угасанию. Но рано или поздно стены рушатся.

Петру некогда было ждать - он прорубил в стене окно. И в этот пролом разом хлынуло все, от чего так или иначе отгораживалась Россия. В необычайно короткий срок ей предстояло справиться с хлынувшим потоком, не дать ему снести все свое, направить в русло - пусть вертит колеса.

2

Храм. Вознесения в Коломенском - образ утверждающегося единовластия

За пять лет до рождения Петра, в 1667 году, его отец, царь Алексей Михайлович, поставил в селе Коломенском под Москвой загородный дворец, деревянный. Строили дворец плотничий староста Семен Петров, мастера Иван Михайлов и Савва Дементьев со своими людьми. Дворец был из семи хором - как бы отдельных зданий, трех- и четырехэтажных, соединенных между собой внутренними переходами. К ним примыкала дворцовая церковь с шатровой, крытой лемехом колокольней.

Мастера вложили в строительство все, что знали-умели, все, что накопило столетиями деревянное русское зодчество. Каждые из семи хором были сделаны по-разному, со своими сенями, высокими наружными крыльцами, с галереями-гульбищами, с богатой резьбой подзоров и оконных наличников. И покрыты они были разно - четырехгранными и восьмигранными шатрами, стреловидными бочками, крутобокими "кубоватыми" покрытиями.

Для особого великолепия хоромы царя, царицы и царевича Ивана, старшего брата Петра, были обшиты снаружи тесом, а хоромы четырех царевен, как и церковь, оставлены бревенчатыми.

Внутри дворец был богато украшен росписью стен и потолков. Строился он надолго, а простоял сто лет и был разобран при Алексеевой внучке, "веселой императрице" Елизавете, якобы за ветхостью. Слишком переменилось все за столетие, совсем иными стали нравы и дворцы; быть может, только по описаниям оставалось бы судить, каков был дворец в Коломенском, если б не гравюра заезжего немца Гильфердинга.

Гравюру эту впоследствии по частям растаскивали подражатели, полагавшие, что и в XIX и в XX веках нетрудно возродить допетровский "русский дух", - достаточно лишь украсить здание "кубоватой" крышей, шатром или стрельчатой бочкой, пусть выложенной из кирпича или даже клинкера, как это сделано, скажем, в петербургском храме Воскресения на крови или в московском здании Исторического музея на Красной площади.

Из такой "архитектуры ловких людей, навострившихся в классах", как выразился В. В. Стасов, никогда ничего стоящего не получалось; но покуда не о том речь.

Дворец в Коломенском, необыкновенно живописный, затейливый, смолисто пахнущий, сизо серебрящийся поверху лемехом разновысотных кровель, мог быть одним из первых детских впечатлений Петра,

В Москве царевич недолго резвился в отцовском Теремном дворце. Дворец был каменный, но на высоком подклете, как строили из дерева. Московские зодчие Константинов, Огурцов, Шарутин и Ларион Ушаков богато украсили дворец снаружи ярко расцвеченными резными наличниками, изразцовыми узорчатыми карнизами; над парадным крыльцом поставили восьмигранный шатер, увенчанный державным орлом. Внутри тесноватые уютные терема были украшены белокаменными резными жгутами по ребрам сводов и расписаны Симоном Ушаковым.

Все тут было сплошь покрыто цветным узорочьем - стены, стрельчатые своды, пузатые изразцовые печи, обитые тисненой кожей лавки вдоль стен. Сказочные звери, птицы, переплетающиеся ветви с листьями, золотые цветы, фигуры святых и праведников в медальонах - все это переливалось в сплошном ковровом мерцании, освещенное скуповатым светом из невысоких двойных окон, прорезанных в толще массивных стен и одетых снаружи узорчатыми наличниками с нависающей посредине резной гирькой.

Теремной дворец был обращен главным фасадом на юг, к Москве-реке. Здание завершалось чердаком - расписным теремом под крутой золоченой кровлей, с круглой "смотрильной" башенкой на углу. Терем окружало гульбище - открытая плоская крыша-терраса; тут было место прогулок и детских игр, и отсюда, с этого гульбища, из окон "смотрильной" башенки царевич Петр мог охватить взглядом и Кремль с соборами, хоромами, палатами, с златоглавым столпом Ивана Великого и кольцами разросшуюся вокруг кремлевской сердцевины Москву с поясами стен, ожерельями башен, с шатрами и маковками церквей, с неразберихой бревенчатых домов, в гуще которых все обильнее поднимались каменные палаты бояр, купцов и разбогатевших лихоимством приказных дьяков и подьячих.

Это живописное зрелище, может быть, и запечатлелось бы в памяти Петра безмятежно-расплывчатым воспоминанием детства, если б не заслонили его другие, более резкие впечатления и воспоминания.

Петр осиротел на четвертом году жизни. После смерти отца, когда на престол взошел Федор, сын первой жены Алексея Михайловича, Петру с матерью Натальей Кирилловной жилось неспокойно, недобро. Родня обеих царских жен, Милославские и Нарышкины, грызлись между собой. Сперва Милославские осилили Нарышкиных, и овдовевшей смолоду Наталье Кирилловне пришлось уйти в тень, жить под постоянным страхом изгнания. А когда Федор умер и царем неожиданно провозгласили Петра, нахлынула новая волна беспокойств и тяжких событий; начались новые козни Милославских с царевной Софьей, окончившиеся кровавым стрелецким мятежом.

По свидетельству современников, десятилетний Петр удивил всех твердостью, какую он выказал, стоя рядом с матерью на Красном крыльце, когда разбушевавшиеся стрельцы швыряли с высоты и подхватывали на копья бояр - сторонников нарышкинского рода, любимца и воспитателя матери Артамона Матвеева и других. "С тех пор Московский Кремль ему опротивел и был осужден на участь заброшенной барской усадьбы со своими древностями, запутанными дворцовыми хоромами и доживавшими в них свой век царевнами, тетками и сестрами, двумя Михайловнами и семью Алексеевнами, и с сотнями их певчих, крестовых дьяков и "всяких верховных чинов" (В. Ключевский).

Неприязнь Петра к московскому боярству, духовенству, к стрельцам и раскольникам с достаточной основательностью объяснена историей. Все враждебное, все ненавистное силой событий отождествилось для него со всем московским, с воспоминаниями юношеских лет.

И поскольку воспоминания, хорошие или дурные, не бывают отделены от зрительных образов, то можно думать, что Петру была неприятна и память о расписных кремлевских палатах с нависшими сводами, о высоких крыльцах и гульбищах, об узорочной белокаменной резьбе, о кувшинообразных приземистых столбах-"оловянниках", о гирьках над окнами, - словом, обо всем том, что можно в совокупности назвать московской архитектурой того времени.

Впрочем, вкусы и склонности Петра сложились не только под прямым давлением тяжких событий 1682 года. Его мать воспитывалась в семье Артамона Матвеева - человека из тех, кого позднее стали называть западниками.

Образованная верхушка русского общества с возрастающим интересом относилась ко всему "заморскому", и этот интерес не мог не сказаться в строительстве, в архитектуре.

В подмосковных усадьбах высшей знати к концу столетия стали появляться сооружения, в которых зодчие отклонялись от прежних образцов. Строя церкви из традиционных московских материалов - из темно- красного кирпича и белого камня, оставляя стержнем сооружения от дедов и прадедов перенятую, деревянным зодчеством порожденную основу - восьмерик на четверике, строители стали применять богатые резные и лепные фронтоны, большие полукруглые окна, открытые парадные лестницы вместо крылец. Все это придавало церковным зданиям стройную легкость и новую, как бы мирскую нарядность. Такие церкви и посейчас стоят в Троицком-Лыкове, Филях, на бывших нарышкинских землях и в самой Москве. Позднее эту жизнерадостную струю в русском зодчестве конца XVII века назвали "нарышкинским" барокко.

Подобно тому как в "нарышкинском" барокко слились древнерусские элементы с заморскими, так и в воспитании Петра поучения дьяка Никиты Зотова соединились с уроками голландца Тиммермана. Враждебность боярства понудила его искать друзей и наставников в Немецкой слободе. Здесь он мог удовлетворить свое постоянное любопытство к новому, непривычному, диковинному. Немец Зоммер, швейцарец Лефорт, шотландец Гордон были его приближенными вместе с Меншиковым, Ромодановским, Бутурлиным.

Его поездка на Запад, сама по себе небывалая, стала лишь частью предпринятой им большой общегосударственной работы - смотреть, узнавать, учиться мастерству, перенимать опыт. Он провел за границей пятнадцать месяцев и пробыл бы там дольше, если б новый заговор Софьи со стрельцами не заставил его вернуться, отказаться от поездки в Италию.

Кто знает, какое влияние оказали бы на него итальянские впечатления. Но вернулся он более всего влюбленный в Голландию, где ему жилось всего проще и где он, "мореплаватель и плотник", смог по-настоящему удовлетворить свою страсть к корабельному делу.

Может быть, именно поэтому ему так пришлась по душе равнинная дельта Невы с пустынными островами и пологим взморьем, где он решил основать новую столицу, совсем не похожую на нелюбимую, ставшую чуждо-враждебной Москву.

3

Бывая в петровском Летнем дворце, пытаешься представить все вокруг таким, каким оно было тогда: низинную островную гладь, Неву, еще не одетую в гранит, речку Безымянный Ерик, еще не ставшую Фонтанкой, Петропавловскую крепость без иглы соборной колокольни (она еще только строится).

На Адмиралтейском острове - мазанки-сараи с открытым в сторону Невы двором судоверфи; вокруг растет Морская слобода, и уже прорезана сквозь островные дебри, прорублена Большая Невская першпектива...

Трудно представить все это выпукло, реально, пока не оживишь картину, - пока, скажем, не вообразишь, как тут праздновали годовщину победы над шведами под Полтавой.

Ежегодно в Сампсоньев день перед Сенатом на Городском острове (где теперь Петроградская сторона), строились на рассвете войска - бомбардирская рота, полки гвардии: Преображенский, Семеновский. Ровно в восемь утра император "со всею фамилиею" выходил из Летнего дворца, садился на раззолоченный буер под вице-адмиральским флагом и подъезжал наискосок через Неву к Петропавловской крепости.

Здесь у пристани его ждали сенаторы и знатное дворянство, все в разноцветных французских кафтанах из узорчатого светлого бархата.

Царь был одет, как в день Полтавской битвы: зеленый Преображенский мундир с откладным красным воротником и черной портупеей через плечо, к портупее привязан кортик, в зеленых чулках и старых башмаках с пряжками, с простреленной шляпой в руке. Так одетым изобразил его Суриков в картине "Утро стрелецкой казни".

(К слову - о портретных изображениях Петра. Мне всегда казался лучшим - не с точки зрения буквального сходства, а по точной остроте психологической характеристики - Петр с картины Серова, нескладно - длинный, устремленный вперед, с едва поспевающей свитой. И сам воздух картины, прохладный, серо-сизый, с привкусом соленого ветра - это воздух тех дней, о которых идет речь, воздух строящегося Петербурга.)

Во время молебствия все стояли на коленях. Затем гром пушек, беглый огонь полков, церемониальный марш, возвращение Невою в Летний дворец. А с пяти часов пир в Летнем саду до утра.

Летний сад был тогда "регулярным", с аккуратно расчерченными аллеями, с подстриженными деревьями и кустами, с зелеными лабиринтами и галереями, с мраморными статуями, привезенными из Венеции и Рима, с полусотней фонтанов (оттого и речка Безымянный Ерик стала именоваться Фонтанкой). Но пиршества в этом роскошном, на французский манер распланированном саду были далеки от регулярности.

У слияния Невы и Фонтанки

Принимая гостей в собственноручно посаженной молодой дубовой роще перед своим шкиперским домом-дворцом, Петр накачивал их до отказа и сверх того водкой-сивухой. Гвардейцы носили ее гостям ушатами, в то время как другие солдаты оцепляли сад, чтобы никто не мог ускользнуть от царского угощения (знаменитой решетки Летнего сада еще не было; сын царского "мундкоха" Фельтена, поставивший ее, еще не родился).

Пиршества на Руси издавна стали чем-то вроде войны хозяина с гостями. Хозяева кичились тем, что у них "гостьба толсто трапезна" и норовили напоить гостей до мертвецкого состояния. Пить следовало "полным горлом, а не прихлебывая, как это делают куры". Иногда заставляли пить насильно, даже побоями.

Петр со своим "кубком Большого Орла" довел дедовский обычай до крайности. Такова была его натура.

"Царь-плотник", "Питер из Саардама" ходил нередко в заштопанной одежде. Зимний кафтан у него был подбит спереди, где виднее, соболями, а спина и рукава - белкой, для экономии. Он не любил роскоши, возложил церемониальные приемы на Меншикова, а у того подавали к столу до двухсот кушаньев, французские повара, золотые сервизы...

Строя город на островах (мостов при Петре в столице не было), он роздал всем для переправы суда и написал собственноручно инструкцию для управления ими. "Первым вельможам" - по яхте, буеру и по две шлюпки в двенадцать и четыре весла, прочим жителям - смотря по чинам.

То и дело на Неве устраивались царские лодочные катания. По сигналу флагами суда "первых вельмож" собирались у Петропавловской крепости, по пушечному выстрелу выступали в поход: впереди яхта адмирала Апраксина, за ней императорская шлюпка, где за рулем стоял Петр в матросском холщовом платье.

На некоторых лодках ставились качели, у вельмож побогаче была с собой и музыка. И так - в золоченых, украшенных резьбой, обитых внутри красным и зеленым бархатом с золотыми позументами лодках, под звуки труб, валторн и литавр - в Стрельну, Петергоф или Ораниенбаум, к Меншикову.

Светлейший князь Александр Данилыч был казнокрад из казнокрадов, и Петр знал это. В то время как весь доход государства составлял за год чуть больше трех миллионов рублей, Меншиков проживал на себя около сорока пяти тысяч. Загородный дворец, который он построил себе Ораниенбауме на пожалованных царем, отвоеванных у шведов ингерманландских землях, был верхом расточительного размаха и роскоши - с широко раскинутыми, будто руки гостеприимного хозяина, дугами галерей, с огромным "регулярным" парком, спускающимся уступами к морю, откуда был прорыт судоходный канал к парадной внутренней гавани.

Канал шириною 222 сажени был вырыт в три дня девятью тысячами крепостных. Приехав сюда впервые, Петр покачал головой - не то восхищенно, не то укоризненно: "Дело знатное, хотя должно быть немного и коштовато..."

Сам он незадолго до того сманил у французского короля знаменитого архитектора Леблона, великого мастера дворцово-паркового искусства, - за громадное жалованье.

У Петра было незаурядное художественное чутье. Он не щадил средств на покупку картин и статуй, которые во множестве привозили в Петербург из Италии. Картинная галерея Монплезира - голландские морские пейзажи и сельские сцены - была, в сущности, первым в России художественным музеем. Но особенный вкус был у Петра к архитектуре.

В токарной Летнего дворца висит гравюра, изображающая шестидесятипушечный парусный корабль "Предестинация". Этот превосходных качеств корабль был построен на Воронежской верфи по чертежам Петра и его помощника Федора Скляева. Кто знает толк в корабельном деле, тому не может быть чуждо искусство зодчества.

"Предестинация" - значит "предопределение". По свидетельству современников, Петр хотел взять своим девизом изображение ваятеля, который высекает из бесформенной глыбы мрамора человеческую фигуру. Так он понимал свое предопределение.

Новый образ России должен был родиться на невских берегах иод ударами Петрова резца, и эти удары были решительны до беспощадности. Петербург строился жестокой ценой, царь это знал отлично. В одном из его указов сказано: "Беглым солдатам, которые с его великого государя службы из полков сбегут и из бегов придут сами... в приказе и полках чинить наказания: бить кнутом и ссылать на каторгу в новопостроенный город Санкт-Питербурх..."

В другом указе он объявляет: "...понеже здесь каменное строение зело медленно строится от того, что каменщиков и прочих художников того дела трудно и за довольную цену достать, того ради запрещается во всем государстве на несколько лет всякое каменное строение, какого б имени ни было, под разорением всего имения и ссылкою..."

Этот указ издан осенью 1714 года; в то время на Кижском острове завершилась двадцатидвухглавая церковь, и мастер Нестер мог забросить в озеро свой топор со словами "не было, нет и не будет такой".

В это же время на берегу Финского залива был заложен Монплезир.

И теперь еще, в век геометрически простых форм, этот уютный одноэтажный дом, построенный Петром в свое удовольствие (мон плезир - моя услада), производит впечатление необыкновенной легкости, простоты, изящества. Нештукатуренные кирпичные стены, темно-красные, в белый шов, квадратная расстекловка высоких окон - все тут снова напоминает о Голландии; из кабинета, обращенного к морю, в ясную погоду виден далеко на горизонте Кронштадт.

Туда, в эту передовую крепость, предназначенную оборонять новую столицу от неприятельской угрозы, Петр то и дело ездил морем из Петербурга, и ему нередко случалось попадать в жестокие штормы. Екатерина уговорила его сделать промежуточную станцию на случай непогоды, и он устроил в 1709 году небольшую гавань, а затем и "попутный дворец" при ней.

Нетрудно понять, почему Монплезир стал любимым местечком Петра. Как и в Летнем дворце, тут все говорит о хозяине - и темные дубовые панели с вделанными в них голландскими картинами, и Морской кабинет, и замощенная голландским цветным кирпичом площадка (свежий ветер обдает ее соленой влагой), и расписные изразцы, сработанные на голландский манер русскими "кафельными живописцами" на кирпичных заводах в Стрельне.

Не прошло и двух лет, как окончен Летний дворец, а уже русские мастера вместе с французом Пильманом пишут греческого бога Аполлона, покровителя искусств, в плафоне Парадного зала Монплезира. Иконописцы Тиханов и Федоров с учениками расписывают цветными лаками, золотом и серебром китайские панно для празднично-нарядного Лакового зала. А сам Петр, вымерявший вдоль и поперек эти зыбкие, болотистые места, рисует вместе с Леблоном план другого, большого дворца, окруженного "регулярным" парком и связанного с морем прямой "першпективой" водных каскадов и фонтанов.

Петергоф будут строить многие тысячи солдат и согнанных отовсюду работных людей. Будут рыть каналы, насыпать запруды, осушать болота. Будут везти издалека каштановые деревья, кусты тиса, бука и можжевельника. Будут ставить на каскаде свинцовые золоченые фигуры, и мастер Василий Туволков устроит самую мощную в мире самотечную систему, чтобы две тысячи сверкающих водных струй могли взлетать кверху денно и нощно: фонтаны "Питер - Гофа" должны превзойти версальские,

Генерал-архитектор Леблон, не вынеся тягот здешнего климата, вскоре умрет на этих берегах. А рядом с тихим Монплезиром возникнет полный парадного блеска дворцово - парковый ансамбль, один из самых блистательных в мире. Внимательному глазу это соседство скажет о многом.

4

Мишель Рагон в своей интересной книге "О современной архитектуре" (книга вышла у нас недавно) утверждает, что улицы Санкт-Петербурга делались очень широкими для того, чтобы северное солнце могло широко вливаться в дома. Это утверждение - звено в цепи рассуждений автора о влиянии на архитектуру местных условий (климат, местные строительные материалы, социальные факторы и т. п.). Рагон подкрепляет свои рассуждения убедительными примерами из истории зодчества разных стран.

Действительно, греческий портик родился из необходимости защититься от палящего солнца и ливней при помощи навеса, опирающегося на колонны. "В результате строительства многих крытых навесов с колоннами и их постоянного усовершенствования, - справедливо замечает Рагон, - греческие архитекторы достигли такого уровня, при котором технические качества приобретают пластическую красоту".

Рагон замечает, что в странах с жарким климатом - скажем, в Египте - жилые комнаты расположены с северной стороны, в то время как в Северной Европе все помещения ориентированы на юг, там вообще нет северных фасадов. В дождливых странах крыши делаются крутыми, с большим выносом - для защиты стен. В жарких краях плоские крыши-террасы дают возможность людям насладиться вечерней прохладой (такие крыши можно увидеть в деревнях Армении).

Форма рождается из необходимости; окна голландских домов хороши в небогатой солнцем Голландии (их характерная расстекловка небольшими квадратами возникла по причине отсутствия в давние времена крупных стекол). Хорошо пришлись такие окна и в Петербурге, в чем нетрудно убедиться, побывав в Летнем дворце или Монплезире.

Но рассуждение Рагона о ширине санкт-петербургских улиц представляется мне упрощением. Не думаю, что Доменико Трезини, расчерчивая в 1717 году свой проект планировки Васильевского острова, заботился о солнечном свете. Мне кажется, он скорее руководился размахом и широтой императорского замысла.

Другое дело, что замысел очень точно совпал с природными условиями.

Испокон времен крупные города возникали не вдруг - они разрастались веками вокруг исконной сердцевины, вокруг какой-нибудь крепости, городища. Города взбирались на холмы, опоясывали их извилистыми нитями улиц, спускались к рекам - словом, приноравливались к естественному рельефу. В таком сосуществовании, в постепенном срастании старых городов с природой - их особая привлекательность.

Но Петербург в отличие от едва ли не всех других столиц (если не считать недавно построенной Бразилии) родился на пустом месте, вдруг, как "Петра творенье", и его покоряющая сила кроется именно в ясно выраженной воле единого, цельного замысла.

Еще только появился временный шпиль над воротами Адмиралтейской верфи, как уже прорезана была сквозь островные дебри стрела Большой першпективы - будущий Невский проспект. Это послужило началом и образцом для столь отличающих город направленно-замкнутых перспектив. Нигде (быть может, за исключением Парижа, перепланированного в XIX веке префектом Османном), не увидишь улиц, так намеренно точно, так величественно ориентированных на замыкающие перспективу сооружения.

Указ Петра о запрещении строить по всей России из камня, пока строится Петербург, был указом типично самодержавным; эта по - диктаторски крутая мера затормозила развитие зодчества на периферии страны и еще более обнажила исторически сложившиеся контрасты русской жизни. Но вместе с тем сооружение Петербурга стало школой градостроительства, основанного на принципах, которые и сегодня не утеряли своего значения.

Впервые в России здесь была применена регулярная сетка улиц, пересекающихся под прямым углом. По такому плану застраивался Васильевский остров с его магистралями-проспектами, Малым, Большим и Средним, и пересекающими проспекты строгими параллелями "линий". (Поначалу Петр задумал прорезать остров улицами-каналами, на манер Амстердама, а вынутую землю пустить на дамбы против наводнений, как делают в Голландии, но потом отказался от дорогостоящей затеи.)

Одной из первых работ Трезини в Петербурге были проекты "образцовых" домов, которыми должны были обстраиваться петербургские улицы. Таких проектов было три - "для именитых", "для зажиточных" и "для подлых", то есть ремесленников, торговцев и пр. При вполне понятных различиях все три проекта отличались геометрической правильностью планировки, строгой симметрией, добротным рисунком.

Домами для "именитых" - двухэтажными, каменными, очертаниями напоминавшими Летний дворец, стали обстраивать набережную Невы на Васильевском острове, строго следуя изгибу реки. Дома "для зажиточных" строили вдоль "линий" острова, фасадом к улице, соединяя их между собой фигурными воротами с хорошо прорисованными фронтонами. "Подлые" дома ставили подальше; если они строились из дерева, то снаружи обмазывались и нередко раскрашивались под кирпич.

Регулярность застройки города поддерживалась строжайшими мерами. Специальным указом в сентябре 1715 года все жители были предупреждены, что всякий строящий не по плану и не по утвержденным образцам "...лишен будет всего того, что построено, а сверх того взято будет штрафу".

Однако, вводя впервые в практику градостроительства типовое проектирование (Петр хотел ввести "образцовую" планировку и в строительство деревень), строители Петербурга вместе с тем наперед понимали то, чего, к сожалению, не понимают или не хотят понять многие современные градостроители. Они понимали опасность однообразия.

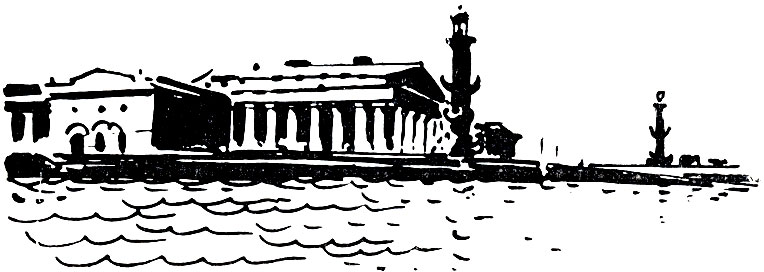

На Городском и Адмиралтейском островах и везде по Большой Неве и главным притокам сразу же велено было постоянные строения не ставить, а строить временные мазанки. Эта предусмотрительная мера позволила зодчим создать впоследствии на береговой полосе и на Стрелке Васильевского острова над Невой тот поразительный ансамбль сооружений, что и сегодня потрясает своей широтой и величием.

А нацеленная на Адмиралтейскую башню стрела Большой першпективы указала ось для распланировки Морской слободы, ставшей впоследствии центральной частью города с изогнутыми вдоль Мойки и Фонтанки дугами улиц и радиусами проспектов, сходящихся к видной отовсюду золотой Адмиралтейской игле.

5

Мое детство прошло в городке на Волыни - о таких принято говорить: утопает в зелени. Городок был действительно зеленый - сады переливающаяся через заборы сирень, каштаны, тополя и акации, тенистый бульвар с небольшим бюстом Пушкина (он казался величественным монументом).

Зелень царила тут надо всем, она пробивалась даже из щелей между лобастым булыжником городских улиц. В ней действительно тонули белостенные дома и домишки; пыльный купол кафедрального собора был одним из немногих островков среди зеленого моря.

Из этого привычного и понятного бело-зеленого мира погромыхивающий на стыках железнодорожный вагон перенес меня однажды сквозь осенние дожди к перрону ленинградского Витебского вокзала, и до сих пор пронзительно острым воспоминанием, как бы сигналом решительной перемены жизни, остается для меня настойчивый перезвон трамваев на влажно блестящем Загородном проспекте.

Трамваи на ходу переговаривались о чем-то своем отрывисто и длинно, пассажиры больше помалкивали, а за окропленными дождиком трамвайными стеклами наплывали навстречу дома - гранитно-серые, коричневые, темно-желтые, плотно стоящие плечом к плечу, замкнутые, высокие - чужие...

Трамвай шел от вокзала на Петроградскую сторону, и вот уже остались позади Загородный и Владимирский проспекты, смутно блеснул в туманной дали Адмиралтейский шпиль, затем неожиданно свежо зазеленело Марсово поле; рядом с окном проплыло брюхо коня и нога Петра в стремени, потом еще ноги в латах (до сих пор не могу свыкнуться, что бронзовый мужчина с круглым щитом, в доспехах и театральной "римской" каске с конским хвостом - это и есть бог войны Марс и вместе с тем Суворов) - и вдруг вразмах открылась Нева.

Трамвай шел по широкому мосту - тогда он еще назывался Троицким; припав к стеклу, я глядел на медлительно-густые холодные волны. Работяга буксир, закопченный, с красной полосой на трубе, неторопливо тащил баржу, груженную дровами. Гранитные устои моста уходили в непрозрачную темно-свинцовую глубь. А впереди - сквозь невидное глазу морошенье дождя - открылось что-то такое, чему я не мог бы тогда найти ни названия, ни объяснения. Что-то очень большое и важное входило в мою жизнь, я это почувствовал.

Потом я бессчетно, дважды и трижды в день, пересекал Неву по Троицкому (а теперь Кировскому) мосту - на работу, с работы, в дождь и вёдро, весной, осенью, июньскими прозрачными вечерами или в сизом сумраке зимнего утра - и ни разу, кажется, не упустил случая протереть запотевшее или замерзшее стекло и обнять взглядом то, что знал уже на память в последних подробностях: слева - Мраморный, Зимний, Адмиралтейство, справа - Петропавловская игла, прямо - Стрелка Васильевского острова, ростральные колонны, Биржа, башенка Кунсткамеры и надо всем тускло-золотым бликом в просторе неба - купол Исаакия.

Если бы Тома де Томон не создал ничего, кроме ростральных колонн над Невой, то и этого было бы достаточно, чтобы остаться в истории русского зодчества

Среди нескольких занятий, какие я переменил смолоду, было и занятие книгоноши. Больше года я мерил вдоль и поперек Ленинград, таская увесистую связку книг, а то и две. Я разносил подписчикам энциклопедии - экономическую, философскую и литературную, первое издание, никак не предполагая, что смогу угодить во второе. Сделаться писателем я не думал, не гадал, я имел тогда удовольствие быть читателем.

С той поры минуло тридцать пять лет; очень многих подписчиков, которым я приносил очередные тома, давно нет в живых. Отчетливо помню молодого Бориса Лавренева, смуглолицего, сероглазого, он жил на Фонтанке, и я старался использовать каждую секунду, пока он расписывался в разносной ведомости, чтобы получше разглядеть жилище автора "Сорок первого" и "Гравюры на дереве" (он, кажется, был вдобавок и рисовальщиком, на стенах небольшой комнаты висело много рисунков и черно-белых гравюр).

Юрий Либединский (шутка ли, увидеть автора "Недели" и "Комиссаров", мы ведь только что "проходили" их в школе) жил в гостинице "Англетер", превращенной тогда в Дом Советов, где проживали ответственные работники. Он и впрямь оказался куда более похож на ответственного работника, чем на писателя: заправленная под скрипучий ремень полувоенная гимнастерка, хромовые сапоги, бородка клинышком, вздыбленные волосы, быстрый взгляд. На письменном столе - закопченный чайник и кружка среди наваленных книг и бумаг.

Я приносил очередные тома историку-архивисту и литератору П. Е. Щеголеву, сочинившему вместе с Алексеем Толстым нашумевшую драму "Заговор императрицы". Носил книги блистательному переводчику Михаилу Лозинскому (на сером фасаде в конце Кировского проспекта, тогда он назывался улицей Красных Зорь, я увидел недавно мемориальную доску: "Здесь жил и работал...").

Но отдельно от всех, кто вежливо или сухо произносил "здравствуйте" или попросту молча расписывался где следует, рассеянно глядя поверх шестнадцатилетнего разносчика, по-особенному сохранился в памяти один - академик Сергей Федорович Ольденбург.

Если не ошибаюсь, он был тогда непременным секретарем Академии наук (Академия находилась еще целиком в Ленинграде) и очень соответствовал внешностью моим представлениям об ученых: мешковатый черный костюм, лунно-белая бородка и, конечно же, круглая академическая ермолочка на голове.

Не знаю, почему Ольденбург встречал меня так приветливо; возможно, таков был заведенный в доме порядок. Обычно он появлялся из своего кабинета, когда я входил в прихожую квартиры на Университетской набережной, и зазывал меня к себе. В уютный, по-старинному загроможденный темноватый кабинет приносили крепко заваренный чай и вазочку с печеньем "Альберт". Среди многих одолевавших меня тогда неутоленных стремлений желание подкрепиться занимало не последнее место, и я всячески отогревался, отвечая на неторопливые вопросы хозяина.

Сергей Федорович прихлебывал чай, расспрашивал о том, о сем - откуда родом, давно ли в Питере, что читаю, где бываю, кем хотел бы стать...

Наверное, эти чаепития были для него поводом отвлечься на полчасика от ученых занятий, дать роздых мозгу; но мне и теперь хочется думать. что мои ответы имели для академика Ольденбурга кое-какой интерес и что ему и впрямь любопытно было бы узнать, кем станет шестнадцатилетний паренек в стоптанных "скороходовских" полуботинках.

На этот повторенный не раз вопрос я почему-то отвечал, что хотел бы стать архитектором.

И вот снова стою над Невой у перил Кировского моста. Архитектором я так и не стал. Но чувства, которые всегда здесь испытывал, не ослабли, не потускнели.

Как и тридцать пять лет назад, гляжу и не могу наглядеться. Как и тогда, радостно, хорошо до саднящей боли. И чертовски хочется подтолкнуть кого-нибудь локтем: погляди!..

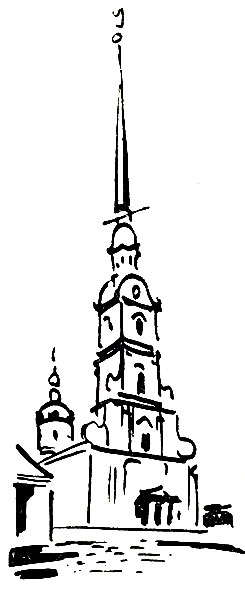

Погляди, как стремительно взлетел кверху шпиль Петропавловки. Как плавно вырастает над крепостными стенами колокольня, как четко- изящно рисуются в небе завитки волют, как естественны переходы - от яруса к ярусу, через безошибочные округлости купольных покрытий - к основанию горделивой иглы!

Погляди, как уместны темно-красные вертикали ростральных колонн, будто вширь размеряющие водный простор на стрелке Большой и Малой Невы, и как вторят, откликаются эхом вертикали белых колонн Биржи и золотой Адмиралтейский шпиль.

Погляди, что может создать человек из мертвого камня, из света и тени, из медлительного движения волн, из прямых и округлых линий...

Наверное, именно настойчивое желание подтолкнуть локтем соседа - поделиться - и заставило меня взяться за эти заметки.

Я думаю, архитектура с большей или меньшей силой или отчетливостью влияла и влияет на каждого. Не боясь показаться смешным, скажу, что на меня она оказала самое решающее воздействие.

Может быть, это произошло потому, что в том возрасте, когда особенно чуток к впечатлениям, когда доверчиво и вопросительно распахнут навстречу жизни, я вдруг перенесся из смутного мира детских мечтаний, из мира играющих в зелени солнечных пятнышек в Ленинград.

Этому городу я обязан прояснившимися до резкой твердости понятиями - и не только о пространственной гармонии форм. Как ни странно, молчание камня бывает внушительнее иных громких слов.

Виолле ле Дюк писал, что архитектура - это наполовину наука, наполовину чувство. Конечно же, очень полезно изучить различия между дорическим и тосканским ордерами; знать, из скольких и каких частей состоит полный антаблемент; понимать, что такое модуль или золотое сечение; узнавать в лицо готику, византийский стиль или барокко. Но, я думаю, куда важнее постичь архитектуру чувством. Потому что чувство - фундамент познания.

Кто хоть раз испытал беспокойную радость перед памятником седой древности или сверкающим новизной простоты современным зданием, согласится со мной.

Если эти заметки приоткроют читателю начало пути к такому постижению архитектуры, будем считать, что я в какой-то, пусть малой, мере возвращаю свой долг Ленинграду.

6

Доменико Трезини не причислен к рангу великих. Рядом с именами крупнейших строителей Петербурга - Растрелли, Захарова, Старова, Росси, Воронихина, его имя упоминается без громких эпитетов, как и имена его близких сотрудников - Устинова или Земцова.

Между тем я думаю, труд этого зодчего оставил на облике Петербурга серьезный и значительный отпечаток.

"Фортификационного и палатного дела мастер" Трезини положил в основание города немало; он строил самую сердцевину - каменную крепость на островке Иени-Саари, неподалеку от разветвления Большой Невы. Поднявшаяся внутри крепостных стен соборная колокольня с высоким шпилем была видна издалека; откуда бы ни приближались к еще так недавно пустынной дельте - с моря или суши, со стороны Финского залива, от Ладоги, Новгорода или вологодских лесов, прежде всего маяком возникала вдали вершина грандиозной иглы.

Церковь Двенадцати апостолов. Простодушная ясность формы - одна из привлекательнейших особенностей новгородского стиля

Игла поднялась непреложным знаком утверждения новой столицы, грот-мачтой державного корабля. На многие годы она служила строителям как бы вехой, по которой выверялся масштаб окрестных сооружений.

Деятельность Трезини была многообразна; он строил Летний дворец, распланировал Васильевский остров, разработал проекты "образцовых" домов для города и загородных усадеб, поставил для органов государственного управления здание Двенадцати коллегий (теперь там находится Ленинградский университет); все эти работы несут начало той строгой стройности, которую так любовно оценил Пушкин.

Когда закладывался Петербург, в Европе пышно доцветало барокко. Этот встревоженно - бурный стиль как бы выразил нарастающее движение в умах после краткого равновесия, достигнутого высоким Возрождением. Было так, будто ясное небо стало вдруг заволакивать облаками, их клубящиеся завитки словно материализовались в беспокойно напряженных формах архитектуры, живописи, скульптуры.

Если хочешь понять сущность стиля барокко, надо попытаться уловить момент его зарождения, сравнив творчество великих современников - Рафаэля и Микеланджело: безмятежность первого и клокочущее беспокойство второго. Для меня наилучшим примером всегда были микеланджеловские "Рабы" - воплощение мятежного духа, пленники, напряжением всех сил рвущиеся из-под власти камня. И еще "Страшный суд" из Сикстинской капеллы - полная бурного движения картина всеобщей трагической катастрофы.

Творчество Микеланджело - один из убедительнейших примеров художественного прозрения, предчувствия перемен. Живописец, скульптор, поэт и зодчий, он встал на грани двух эпох. Последний гигант Возрождения, он стал провозвестником и выразителем нового духа, построив первые сооружения (в их числе и капеллу Медичи), где явственно проявились черты барокко.

Стиль барокко сформировался в Италии, испытавшей в шестнадцатом столетии самые серьезные потрясения - разделы, распри, потерю торговых средиземноморских путей, ожесточение католицизма в борьбе с Реформацией.

Вскоре из Италии барокко распространилось по бурнокипящей Европе. Однако, распространяясь, оно не оставалось итальянским. Особенные условия каждой страны и характер ее народа порождали повсюду свои особенности стиля.

Испания восприняла барокко со всей присущей испанцам пылкостью, в этой стране с ее резкими контрастами света и тени, богатства и нищеты, с ее гордостью, с ее исступленной религиозностью, с ее ярким солнцем и обилием камня рельефные формы барокко развернулись и расцвели особенно пышно. В основательной, медлительной Фландрии, хоть и находившейся под испанским влиянием, барокко звучало куда приглушеннее. Иронический, ясный ум французов еще более унял крайности стиля. А через Ла-Манш барокко так и не переправилось: оно там не прижилось бы, не нашло бы почвы под небом Англии, где чрезмерность выражения чувств никогда не бывала в почете.

В Россию барокко проникло лишь в последней трети семнадцатого столетия. Очень любопытно проследить, как постепенно оно приживалось. Как на каком-нибудь богатом доме с крутым по- старинному крыльцом вдруг появляются на белокаменных наличниках окон "разорванные" лучковые фронтоны. Как перед построенной на старый лад царской усадьбой в Измайлове, с пятиглавым, будто срубленным из дерева на древний манер собором, вырастают парадные ворота с криволинейными, "барочными" очертаниями проемов. Как в Троицком-Лыкове, в Филях поднимаются церкви, где подвижная, прихотливая нарядность нового стиля уже вполне очевидна.

"Нарышкинское" барокко не было попросту заимствованием у Запада; оно возникло как предчувствие неизбежных перемен, как первый сигнал ожидающих Россию потрясении и перестроек. Оно распространилось далеко за пределы Москвы и Подмосковья; в конце столетия Бухвостов, Мякишев и другие зодчие ставили в Рязани, Астрахани и даже в дальнем-далеком Сольвычегодске соборы и церкви, где древнерусскую основу уже сплошь оплетают округло выгибающиеся стебли и завитки белокаменных опоясок и украшений.

Не поразительно ли, как живо восприняты и по-своему переработаны мотивы барокко крепостными мастерами, "каменных дел художниками", не имевшими никакого образования? Якова Бухвостова, крестьянина-зодчего из-под Рязани, построившего церковь Спаса в селе Уборы, один из первых памятников московского барокко, пороли кнутом за то, что не окончил постройку к сроку. Князь Борис Голицын, образованный сподвижник Петра, засек насмерть Владимира Белозерова, крепостного строителя церкви в селе Марфино, - церковь чем-то не понравилась князю-батюшке.

Что же скажешь о церкви Знамения, поставленной тем же князем Голицыным в другом своем селе, в Дубровицах? Построенная на рубеже двух столетий - вся из белого камня, изящно-округлая, с круто выгибающимися фронтонами-кокошниками, вся украшенная роскошной резьбой и скульптурами, увенчанная золоченой короной из кованого железа, похожая больше на дворец, чем на церковь, она поднялась не только свидетельством увлечения русских вельмож заморскими новшествами. Она также рассказывала о выдающихся дарованиях крепостных строителей-художников, об их готовности вырваться за пределы церковного зодчества, об их способности не только перенимать иноземное, а и создавать свою новизну.

7

Московское барокко было по-московски живописно. Там господствовали дородная плоть, объем, рельеф, контрасты света и тени, нарядная белизна резных выпуклых украшений на темно-красном теле стены.

В Петербурге все началось иначе. Тут все рождалось под иными звездами, под северным небом, и мастер Трезини отлично это понимал.

Колокольня Петропавловского собора впечатляет не живописной игрой объемов, не контрастами света и тени, а точной строгостью очерка, отчетливым изяществом линий.

Трезини, приехавший из Европы в то время, когда барокко там уже доцветало, уступая место изнеженно-жеманному рококо, сумел почувствовать, чего ждет пустынная дельта Невы. Строгая стройность Петропавловской колокольни была как бы ударом камертона, первой верной нотой, по которой предстояло настроиться оркестру.

Трезини был мастером линии. Линия стала душой петербургской архитектуры, и не зря именно здесь возникли такие шедевры искусства, как ограда Летнего сада с известной всему миру кованой решеткой.

Не зря именно здесь вырастали лучшие наши художники-графики, среди которых я особенно люблю Добужинского и Остроумову-Лебедеву.

Это художники очень разные, хоть и принадлежащие к одному яркому созвездию, возникшему в начале нашего века.

Добужиискому был ближе Петербург Достоевского - смутное безмолвие белых ночей, когда все теряет объем и рисуется силуэтом в светлом небе; баржи с дровами на одетых камнем каналах; сумрачные петербургские дворы; мучительные контрасты между совершенной красотой и жестокими уродствами жизни.

Восприятие Остроумовой-Лебедевой близко пушкинскому: "Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид..." Листы ее гравюр, как и рисунки Добужинского, могут рассказать о душе города больше, чем иные ученые труды.

Таковы ровесники - Монплезир и двадцатидвухглавая церковь на Кижском погосте, Петропавловский шпиль и крытые лемехом купола.

Не знаю, найдется ли еще страна, где одновременно родились бы произведения, настолько разные и по-своему совершенные.

Сопоставление, а тем более противопоставление, не лучший способ оценки различных произведений искусства. И все же, думая о значительности, о самобытности, о глубоких корнях, я возвращаюсь мыслями на Кижский остров. Там я нахожу пример и объяснение жизненной силы, которая позволила русскому зодчеству не бояться встречи с потоком, хлынувшим в прорубленное Петром окно.

Производство строп на ресурсе http://komplektacya.ru/gruzopodjemnoe-oborudovanie/stropy-gruzovye/tekstilnye/

|

|

При копировании обязательна установка активной ссылки:

http://townevolution.ru/ 'История архитектуры и градостоительства'