Часть третья

Киев и Владимир

1

Вернувшись в Киев, я хотел бы вернуть и вас, дорогой читатель, на несколько столетий назад, из XVIII века в XI или даже в IX. Сделать это не так-то легко, но необходимо; давайте-ка обойдем вокруг Андреевской церкви, оторвемся от нее взглядом и посмотрим вниз, на Подол.

Постараемся представить, что перед нами нет уступчатого моря желтоватых стен и пыльно-красных крыш с белеющими кое-где колокольнями старых церквей и монастырей. Что не видны сверху дворы и дворики, на которые только и глядел бы: в каждом что-то свое; тут сохнет белье, там пенсионеры в линялых майках "забивают козла" за вкопанным в землю столиком; в третьем человек в капроновой шляпе поливает из брандспойта свой "Москвич" или "Запорожец"; в четвертом хозяйка сзывает цыплят...

Надо еще представить, что слева вдалеке не виднеются трубы КРЭС - электростанции тридцатых годов; что нет серобетонной обоймы элеватора, а справа нет пляжа с грибками, раздевалками и киосками и за Трухановым островом не просвечивают сквозь сизое марево стрелы башенных кранов и новые дома Воскресенской слободки; там, за Днепром, вырастает второй, пока еще непривычный Киев - Русановский жилой массив, Дарница, - одинокие уцелевшие сосны среди бодро построившихся вдоль широких асфальтированных улиц пятиэтажных домов-близнецов.

Надо представить Днепр куда более широким, Днепром-Славутичем, нигде не опоясанным мостами, с не вырубленными еще лесами по берегам, без работяг буксиров, барж, речных трамваев и трескучих моторок. И еще надо вообразить парусно-весельные ладьи двух авантюристически настроенных варягов, Аскольда и Дира, отпросившихся у своего конунга - князя Рюрика - из Новгорода в Царьград.

Чего хотели эти вооруженные непоседы и как надеялись устроить свои дела "в греках", неизвестно. Известно лишь, что до Царьграда они не дошли. Спускаясь по Днепру, они увидели близ устья речки Почайны городок на высокой горе. Видимо, городок им чем-то понравился, раз они решили тут остаться. Жители объяснили им, что городок основан тремя братьями: одного звали Кий, другого - Щек, третьего - Хорив. И была у них еще сестра Лыбедь...

Позднейшие предания произвели Кия в князья. Наверное, считалось зазорным вести родословную "матери городов русских" от какого-то там зверолова, поселившегося со своим родом-семьей на высоком холме над рекой. Ходило еще предание, что был он даже и не зверолов, а лодочник-перевозчик, и кому надо было переправиться с одного берега на другой, говорили: "Пойдем - ка на Киев перевоз..." Вот вам и Киев!

Мне почему-то симпатичнее последний вариант, и я даже пытаюсь определить место, где был перевоз, - наверное, чуть выше по течению, напротив самого высокого холма, где теперь стоит здание Исторического музея, построенное хорошим архитектором в не очень хорошее для архитектуры время.

Киев богат надднепровскими высотами; но такое местечко может попасться архитектору раз в жизни, да и то не каждому. Как жаль, что чинно-серое здание Исторического музея заняло это место в те годы, когда безликая серость была всего безопаснее, удобнее - и не только в архитектуре!

Времена меняются, здания остаются. Их не вымараешь, не снимешь с гвоздя, как отвисевший свое портрет. Они сами остаются портретом своего времени.

Перед зданием Исторического музея, на поверхности просторной площадки-двора виднеются контуры фундаментов - как бы план здания, вделанный, вдавленный в асфальт мозаикой из красноватого и светлосерого камня. Это все, что осталось от легендарной Десятинной церкви - первого на Руси каменного храма, заложенного тут князем Владимиром Святославичем в 992 году.

Между временем, когда Аскольд и Дир обосновались на этом берегу, и временами Владимира Днепр-Славутич унес в Русское море немало воды и немало крови. Новгородский князь Рюрик умер, передав княжение Олегу. "Вещий" Олег набрал воинство и пошел воевать Смоленск. От Смоленска спустился по Днепру к Киеву. Видно, и ему приглянулся город. Речные пираты-норманны не могли не оценить выгодное положение укрепленной станции на торговом пути "в греки". Отсюда куда надежнее можно было контролировать этот путь, чем из Новгорода.

Летописцы рисуют Олега проницательным и способным на тактические уловки. Спрятав часть своего воинства в ладьях за излучиной реки, а другую часть на берегу под холмами, он послал людей звать Аскольда и Дира - вот, мол, приехали купцы-родичи, идут от Олега в греки, повидаться бы...

Попавшиеся на уловку Аскольд и Дир были окружены и убиты. Летопись прибавляет, что, прежде чем убить, Олег показал им малолетнего Рюрикова сына, которого вез с собой как доказательство завещанного Рюриком права княжить. Эта подробность кажется маловероятной; в то время такие дела решали не завещанные права - решала сила.

Летопись также приписывает Олегу слова о Киеве: "Это будет мать городов русских". Кто знает, произнес ли он эти слова; приговоры истории нередко вкладываются задним числом в уста вождей.

Кирилловский собор в Киеве. Таким он был в XII веке

Олег княжил в Киеве тридцать три года, ставил вокруг крепости-города, брал дань с лесовиков древлян, и с ростовской мери, и с кривичей- смолян, и с радимичей. Ходил на Царьград на двух тысячах парусных и гребных кораблей, вернулся с победой, был прозван "вещим" и умер от укуса змеи. Поэтическая легенда, вдохновившая Пушкина своим роковым звучанием, указывает и могилу - на Щековицкой горе у Днепра. Но это не помешало северянам назвать Олеговой могилой зеленый холм над Волховом у Старой Ладоги, где, по древнейшим преданиям, обосновались первые варяги-князья - Рюрик, Синеус и Трувор.

Ростов Великий

2

С высоты едва ли не стометровой хорошо видны места, где к июню месяцу собирались у Киева спустившиеся с Севера купеческие флотилии, чтобы отсюда отправиться "в греки". На долбленых лодках-однодеревках везли меха - куницу, белку, лису, соболя; везли лесной мед и воск, иногда зерно. От Киева предстояло спуститься к выходу в Русское море, к Березани.

Путь был далек и небезопасен. За ненасытными днепровскими порогами гуляли по степи половцы - подкарауливали, нападали. Нужна была охрана, привычная не только рубиться, но и водить по рекам и морю корабли. Таким требованиям и отвечали как нельзя лучше варяги- норманны.

В беспорядочно-темные времена, наступившие после падения империи Карла Великого, скандинавские пираты разбойничали на морском побережье и реках Европы. На Ладогу, Волхов и Днепр они пришли как наемные солдаты купцов-новгородцев.

Превращение наемных солдат-сторожей в правителей - история сама по себе очень любопытная и поучительная. Легенда о призвании варягов с ее формулой "Придите княжити и правити", если вдуматься, сочинена скорее всего самими же варягами для обоснования своего руководящего положения и захваченных прав. Так ведь и возникают мифы.

Однажды я прочел занятную версию о первых князьях-варягах Рюрике, Синеусе и Труворе. Автор утверждает, что имена Синеуса и Тру- вора мифические и что возникли они из неверного перевода одной древней скандинавской саги, где рассказано, как норманн-конунг Хроериг (Рюрик) отправился служить новгородцам со своей семьей ("сине хус") и верной стражей ("тру воор"). Из этого созвучия и сложились Синеус и Трувор.

Не берусь судить, насколько основательна остроумная гипотеза. Если верить легенде, то выходит, что Старую Ладогу строили в IX веке три призванных варяга, а остался там княжить один только Рюрик. Куда же делись двое других? Правда, есть на Севере (под Изборском) древняя крепость, называемая Труворово городище. Но следов Синеуса, сколько я знаю, и вовсе нет. Да и откуда такое имя - Синеус?

Рослых русоволосых пришельцев в кольчугах и островерхих шлемах стали здесь называть русью. Варяги распространили это прозвище и на своих дружинников-бояр.

Так или иначе, миф остается непроясненным. Ясно лишь, что хорошо вооруженные, понаторевшие в торгово - разбойных делах норманны сумели воспользоваться своими преимуществами и миролюбием восьми славянских племен, населявших приречные леса и поля вдоль Волхова, Ловати, Днепра.

Когда Олег в начале X века осадил Царьград, он, по свидетельству летописи, велел сделать деревянные колеса, поставил на них свои ладьи и двинул по суше в сторону крепостных стен. Можно представить, какое устрашающее впечатление произвело на осажденных византийцев зрелище надвигающегося посуху множества парусных кораблей, ощетинившихся тысячами копий. Греки запросили пощады. Олег потребовал богатую дань, повесил свой щит на городских воротах в знак победы и велел грекам сшить паруса для всей флотилии на обратный путь. "Сшейте для руси паруса из паволок (то есть из драгоценных византийских тканей), - сказал он, - а словенам - полотняные..."

Но с течением времени пришельцы - варяги все больше смешивались со славянами; норманнские имена стали звучать на местный славянский лад: Ингвар стал Игорем, Хельга - Ольгой. Викинг стал витязем, конунг - князем. Все больше славян появлялось в княжеских дружинах, и постепенно русью стали звать чужеземцы всех, кто жил на Волхове, Ловати, на Днепре. А внутри это слово обрело новое, куда более широкое звучание. Русью стали тут звать просторы своей земли, весь видимый белый свет. "Совсем на руси", - стали говорить здесь, и это означало: на виду у всех, на открытом месте. "Вывести все на русь" - значило все высказать, открыть душу. (Отсюда, наверное, и пошло "наружу", "обнаружить", "наружность".) А в мирном договоре киевского князя Игоря с греками в 945 году впервые появляются слова - Русская земля.

Вот они и открываются отсюда - синеющие просторы Киевской Руси с ее лесами, полями (отсюда - древляне, поляне), с раздольем Днепра - Славутича, по которому возвращались из дальней гостьбы купеческие ладьи, груженные царьградским товаром - шелками, вином, золотой и серебряной посудой, узорочными ожерельями и запястьями, заморскими сладостями.

Археологи находят в раскопках свидетельства и других, более ранних торговых и военных странствий приднепровских славян. Какая - нибудь металлическая застежка плаща, арабская монета или сохранившаяся в земле стеклянная радужная посудина молчаливо подтверждают, что еще в VI-VII веках здешние жители бывали и в причерноморских греческих городах и даже за Кавказскими горами, в грузинском и армянском царствах. Клады монет VII-VIII веков свидетельствуют о торговле с Римом.

Но торговые связи с Византией имели для Руси особое значение. Они решительно сказались на ее исторической судьбе и наложили глубокую и резкую печать на многие стороны русской жизни.

Уходя "в греки" ранним летом, купцы возвращались поздней осенью. Они подолгу жили в Царьграде - Византии, где для приезжей руси были отведены целые кварталы. Что видели они там, что слышали в "новом Риме", в столице мощной империи на рубеже Запада и Востока? С какими впечатлениями, с какими идеями возвращались?

Они видели роскошь царьградских дворцов, ослепительное великолепие богослужений в многочисленных церквах. Видели тысячи торговых кораблей в бухте Золотой Рог и купеческие караваны из глубин Азии. Слышали нескончаемые богословские диспуты, духовные песнопения и славословия императору - василевсу и видели изощренно жестокие публичные казни на площадях, где людям отрезали язык за богохульные слова, выкалывали глаза, рубили руки и ломали суставы за какие-то еще провинности.

Они бывали на невольничьем рынке, где во множестве продавались рабы и рабыни всех цветов кожи. Они ведь и сами поставляли туда "живой товар".

Торговля невольниками, "челядью", оказывала, пожалуй, самое развращающее влияние. Спрос рождает предложение; трудно сказать, сколько тысяч или десятков тысяч захваченных враждующими князьями полян, древлян, кривичей или радимичей было сплавлено вниз по Днепру па царьградские рынки. Правда, славянские невольники ценились там не слишком высоко - за склонность к побегам. Но купцы все же возвращались довольные.

Византия в то время была самой крупной и самой мощной державой на восточном рубеже средневековой Европы. Она была и главным оплотом распространявшегося на восток христианства.

О том, как уживались христианские догмы и нравоучения с деспотизмом и развращенной жестокостью нравов, говорить не станем. Христианство к тому времени давно утратило нравственную первооснову; в условиях византийских оно превратилось в главный оплот императорской власти.

Идея о божественном происхождении власти - византийская идея. Один из самых зловредных мифов, когда-либо существовавших, привезен был на Русь в купеческих ладьях первыми византийскими проповедниками.

Среди легенд, окружающих факт принятия Русью православия, есть рассказ об испытании различных вер киевским князем Владимиром, разославшим с этой целью во все концы своих послов. "Придохом в немцы, - рассказывали послы, - и видехом в храмах многи службы творяща, а красоты не видехом никоеяже". Иное дело у греков, в Византии: "Мы не знали, на земле мы или на небе..."

Можно предположить, что послы Владимира присутствовали на богослужении в соборе святой Софии, в главном храме Византин, построенном по приказанию императора Юстиниана в память об усмирении народного восстания, когда всесильный василевс чуть было не лишился престола.

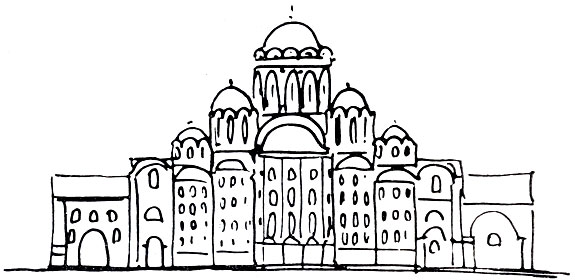

Купола новгородской Софии

Храм был построен двумя зодчими-греками, Анфимием из Траллеса и Исидором из Милета. Десять тысяч невольников трудились на постройке; другие тысячи работали на каменоломнях. Белый мрамор из Фригии, зеленый из Лаконии, ливийский синий мрамор, фессалийский нескольких оттенков, мрамор с черными прожилками с берегов Босфора - все это шло на стройку потоком. Император хотел, чтобы воздвигаемый храм превзошел все когда-либо существовавшие на земле храмы (какое характерное желание!), и не щадил затрат; золото, серебро, бронза, слоновая кость - тут ни в чем остановки не было.

Но главная впечатляющая сила храма была не в отделке и украшениях, не в драгоценности материалов. Главное было в поражающем величии внутреннего пространства.

Собор представлял собой в плане продолговатый прямоугольник (75 на 68 метров), разделенный в длину на три части (в архитектуре такие части единого внутреннего пространства, разграниченные между собой рядами колонн или столбов, называются нефами, или же кораблями). Средний, более широкий корабль Софийского собора был перекрыт в центре тридцатиметровым куполом, вершина которого отстояла от мраморного пола на 51 метр.

Надо представить себе грандиозность этого замкнутого пространства, где мог бы свободно поместиться современный семнадцатиэтажный высотный дом. Ошеломляющее впечатление усиливалось еще и тем, что понизу купол по всей окружности был прорезан сплошной лентой полукруглых окон, и от этого казался как бы висящим в воздухе. Византийский историк Прокопий - он присутствовал на освящении храма - писал, что этот купол "будто подвешен на цепи к небу".

Сложившаяся легенда об участии "небесных сил" в сооружении храма святой Софии подтвердила, что цель, поставленная Юстинианом, достигнута: византийская идея о божественном происхождении земной власти нашла свое вещественное, пластическое выражение.

В. О. Ключевский сравнивает процесс вызревания новых идей с процессом накопления электричества в атмосфере, а момент действенного воплощения идеи - со вспышкой молнии. Чтобы выразить византиискую идею с такой ослепляющей силой, как это было сделано в Софийском храме зодчеству надо было накопить новый опыт, разработать новую пространственную систему. Искусству всегда требовались новые средства для выражения новых идей.

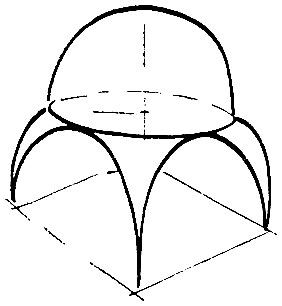

Таким новым средством для византийского зодчества стала крестовокупольная система.

Купол был известен и в языческом Риме и особенно на Востоке (скажем, в Сирии), но в большинстве случаев применялся для перекрытия круглых сооружений. Если же приходилось перекрывать куполом прямоугольные объемы, то возникали трудности: между стенами и куполом не было органической связи, низ не вязался с верхом ни зрительно, ни конструктивно; куполу не на чем было покоиться, стены существовали как бы отдельно. Внутреннее пространство лишено было цельности.

Особенность византийского зодчества состояла в том, что тут эта цельность была найдена; здесь была разработана система парусов (то есть криволинейных, выгнутых конструкций, действительно напоминающих очертаниями вздутый треугольник паруса) для перехода от прямоугольного основания к сферическому покрытию. Теперь купол мог возноситься над внутренним пространством, словно небесный свод, плавно вырастая из расширяющихся парусов, незаметно переводящих взгляд от стены к верху.

Нам, привыкшим к виду перекрытых куполами обширных пространств, трудно понять, какое неожиданное сильное впечатление могла производить новая система, возникшая на холмах Византии пятнадцать столетий назад.

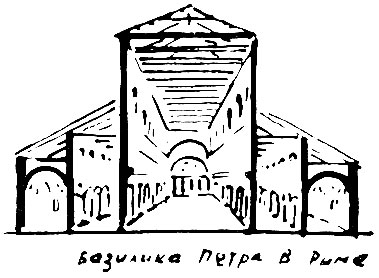

До того времени христианские храмы повторяли первоначальную форму римских общественных сооружений - базилик, используемых первыми христианами для молений. Базилика - это прямоугольное в плане строение, разграниченное внутри рядами колонн на продольные корабли, или нефы. Как правило, средний корабль бывал шире и выше боковых. В древнем, дохристианском Риме в базиликах обычно помещались суды (тогда средний, главный, неф служил залом заседаний, а боковые - кулуарами). Базилики использовались и как торговые помещения (и теперь еще конструкция некоторых крытых рынков повторяет базиличную схему - в более высоком нефе "торговый зал", в промежутках колонн - "прилавки").

Базилики были наиболее подходящим местом для молений, пока не выработалась новая форма храма. Позднее, в средние века, к вытянутой прямоугольной основе стали прибавлять с двух сторон короткие приделы, капеллы или часовни, придававшие плану сооружения вид креста. Такая схема легла в основу христианского зодчества на Западе, из нее выросли романский и готический стили. А на Востоке воцарился купол, рожденный византийским воображением, византийской идеей. Купол возносился над пересечением ветвей креста, и тут легшего в основу плана, - будто такая символика могла придать святость храму, построенному на невольничьих костях.

3

А теперь в пору бы оторваться от синих днепровских далей, от размышлений о царьградской Софии и пройти с вами, дорогой читатель, к Софии киевской.

Идти недолго - если не торопясь, то минут десять - пятнадцать по Владимирской мимо телеграфа, мимо присутственных мест - желто- белого казенного здания времен Николая Первого, на площадь Богдана Хмельницкого с конным памятником работы Микешина. Идти, повторяю, недолго, но за эти десять - пятнадцать минут надо постараться представить, что нет ни Владимирской улицы с ее старыми каштанами, ни телеграфа, ни присутственных мест, ни опоясывающих площадь жилых домов, - словом, ничего того, что окружает теперь Софийский собор. Надо "убрать" и выходящую на площадь четырехъярусную колокольню, построенную в XVIII веке, и примыкающие к ней глухие стены, и все, что стоит за этими стенами, кроме собора. Но и этого мало; надо представить себе сам Софийский собор таким, каким он был девять веков назад.

'Господин Великий Новгород'. Софийский собор, вид с востока. Взгляните, как свободно разбросаны пятна окон по чистой белизне стен и круглящихся абсид

Собор был заложен сыном Владимира Ярославом Мудрым в 1037 году. Почти два столетия он оставался главным храмом Киевской Руси, возвышаясь над множеством других городских церквей и монастырей, пока в снежный зимний день 1240 года Батыевы орды не обрушились на Киев последним сокрушающим ударом.

Этот удар был завершением длинной цепи событий, приведших Киевскую Русь от расцвета к упадку и запустению. Княжеские усобицы ослабляли сопротивляемость постоянному напору южных степей, откуда то и дело набегали половцы. Поначалу они рыскали по окраинам, а затем стали добираться и до самого Киева. В конце XI века половецкий хан Боняк ограбил и зажег Печерский монастырь, отделенный от города Крещатицкой долиной.

Вражеские набеги до того допекали, что киевское вече, призывая на помощь северных князей, закончило такими словами: "А не хотите - нам ничего больше не остается делать, зажжем свой город и уйдем в Греческую землю".

Но усобицы оказались сильнее призывов к единству. Клин Батыева нашествия расколол Киевскую Русь надвое; часть населения отхлынула на запад, к давно забытым землям, к зеленым склонам Карпат, откуда когда-то впервые спустились к Приднепровью славяне. Другие потянулись на северо-восток, к верховьям Днепра, к Смоленску и дальше, расселяясь по берегам Оки, Ловати, Волхова. Так из единой киевской колыбели вышли будущие русские, украинцы, белорусы.

Киево - Печерская лавра, украинское борокко

Этот исход был итогом большой исторической катастрофы. Киев, "мать городов русских", центр крупнейшего государства Восточной Европы, вызывавший восхищение путешественников блеском жизни, обширностью и многолюдьем, лежал в развалинах.

Веяние готики - аркбутаны в Киевской лавре

Шестого декабря, когда Батыевы полчища ворвались в город, последние защитники Киева заперлись в Десятинной церкви, возвышавшейся над Днепром своими золочеными главами; татары обложили церковь и подожгли. Под огнем и ударами осадных орудий рухнули ее стены, погребая укрывшихся.

Софийский собор был разграблен. С течением времени обрушились своды и часть стен западной стороны. Вокруг все затянуло дикой порослью, и там, где блистал ромейским величием храм Ярослава, теперь по ночам выли волки.

Восстановление Верхнего города, то есть древнейшей части Киева, сделалось возможным лишь в XVII веке, когда Украина стала освобождаться от польского владычества. Киевский митрополит Петр Могила начал отстройку Софийского собора, закончившуюся в 1707 году; на берегах Невы уже шло строительство Петербурга.

Барокко, пришедшее на невские берега, пришло и на берега Днепра, но с другой стороны - из Прикарпатья, откуда возвращались на киевские земли потомки прежних обитателей. Формы, которые принял наружный вид Софийского собора после отстройки, - мягкие линии грушевидных куполов, изящные фронтоны на фасадах, белизна штукатурки - все это было уже иное, новое. Лишь внутри сохранился почти нетронутым дух величественно-сурового византийства.

Как ни хороша перестройка, она остается перестройкой. Даже самая старательная копия не может дать незаменимого ощущения, какое испытываешь, прикасаясь к истинному, действительному.

Трудно объяснить "вольтову дугу", вдруг возникающую между тобой и каким - нибудь истертым камнем. Только этот личный свет и может по-настоящему озарить глубину столетий; только такой контакт и дает ощущение прочной связи времен, твоей неотделимости от прошлого, твоего места в цепи событий.

Если бы те, кто отстраивал Софийский , собор, сохранили его первоначальные наружные формы, они все равно не в силах были бы до конца возместить утраченное; но все же, кажется, было б вернее поступить именно так, хотя бы из уважения к истории.

К сожалению, ни XVII, ни последующие века не грешили уважением к прошлому. Так уж повелось у нас - по многим причинам.

В 1732 году фельдмаршал граф Миних, обнося старый Киев валом укреплений, частично взорвал порохом и засыпал землей Золотые ворота - крепостную постройку времен Ярослава. Лишь через столетие это сооружение было откопано в таком состоянии, в каком вы можете увидеть его теперь, - иззубренные куски кирпичных стен в Золотоворотском сквере, таблица: "Памятник архитектуры..."

А случается, что и таблицу не к чему прикрепить; в 1935 году был взорван собор Михайловского (по - древнему Дмитриевского) Златоверхого монастыря, стоявший над Днепром наискосок от Софии, у обрыва Старокиевских гор. На его месте предполагалось построить административное здание, часть тяжеловесного, чуждого киевскому пейзажу ансамбля, так и оставшегося недоконченным.

В Михайловском Златоверхом соборе, построенном чуть позже Софии, были внутри мозаики, не имеющие равных в русском искусстве. Образцы этих мозаик, снятые перед взрывом, хранятся частично в Третьяковской галерее, частично - в одном из помещений Софийского собора. Там же находится и выполненный учеными макет, по которому можно представить, как выглядела снаружи София в XI веке.

София киевская

4

Чтобы увидеть это, надо пройти внутрь собора, и тут с первых шагов попадаешь под власть самых противоречивых впечатлений.

С одной стороны - логика великолепно организованного пространства, ясность зодческой мысли, могучий ритм арочных полукружий, взлет центрального нефа под купол. И* вместе с тем тревожные контрасты полутьмы и света, властный лик Христа Пантократора в вышине, таинственное мерцание золота, строгий взгляд Оранты, застылые позы святителей... Трудно освободиться от тяжести, вдруг налегшей на сердце. Да и возможно ли освободиться?

Нет, строители этого храма не были бы детьми своего века, если бы не сделали все именно так, как это сделано здесь.

Князь Владимир, прозванный Красным Солнышком, жизнерадостный язычник, поставивший на горах над Днепром статуи Перуна, Хорса, Даждьбога, выбрал христианскую веру не за одну лишь "неземную" пышность богослужения. Киевская Русь была окружена странами, где выбор был давно уже сделан и где на смену языческому многобожию давно пришла вера, укрепляющая понятие верховной единой власти.

Византия с ее императорским ромейским величием была заразительным примером. И если Владимир желал стать "великим" князем, князем над князьями, то образ Пантократора - Вседержителя, византийского богочеловека, не мог не встревожить его воображение.

Если он желал говорить с императором - василевсом как равный с равным, то ему пора была сбросить с гор древних кумиров, что он и сделал, подняв на их месте Десятинную церковь, названную так потому, что он отдал на ее процветание десятую часть своих доходов.

Правда, перед новым храмом Владимир поставил языческую квадригу - четверку впряженных в колесницу бронзовых коней, древнегреческую скульптуру, привезенную с берегов Русского моря. Трудно было справиться с привычками-обычаями. Золотые главы Десятинной церкви напоминали о боге-солнце, о золоченых головах прежних идолов, и люди собирались тайком, чтобы помолиться старым богам.

(Любопытно сходство русских овинов, где происходили обычно эти тайные языческие моления, с формой римских базилик, где собирались первые христиане. И теперь еще можно встретить в деревнях России старый овин с двумя рядами внутренних бревен-столбов, поддерживающих приподнятую середину крыши - для вентиляции, для просушки хлеба.)

Но с течением времени становилась все яснее неприемлемость двоеверия. Чем тверже намеревался Киев стать центром, объединяющим все другие княжества, тем определеннее он должен был заботиться об укреплении христианства. Один великий князь - один верховный бог.

Вряд ли Ярослава прозвали бы Мудрым, если бы он не понял этого. Вот о чем рассказывает киевская София. Об этом говорит властный взгляд Пантократора, так непохожего на евангельский образ молодого назарейского проповедника, сына божьего, человека не от мира сего. Софийский Христос, вознесенный под купол, суров и решителен, как земной верховный властитель. У него широкое скуластое лицо, густая темная борода, недобрый взгляд. Его правая рука - пальцы твердо сложены для крестного знамения - поднята повелительным знаком: "Делай так!"

Архангелы расположились вокруг него, как вооруженная княжеская стража. А чуть пониже, в простенках подкупольного барабана - апостолы, будто приближенные бояре, опора княжеской власти.

Строгий порядок размещения церковных изображений, взятый от Византии, был как бы наглядным выражением нерушимости того порядка, что устанавливался на киевской земле: ни князь, ни его приближенные не входили в храм вместе с другими молящимися. Особым входом они поднимались на хоры; их место было вверху, над толпой, и византийская архитектура создала для них такое место.

Надо представить себе жилье тогдашнего киевского горожанина, какого-нибудь скорняка, гончара или кожемяки, с заделанными слюдой оконцами, низкими потолками, густо лепящееся на глинистых кручах вокруг княжеского детинца, чтобы понять, что мог испытывать такой человек, попав под своды Софии, с льющимся из-под купола светом, сиянием паникадил, с мерцающим сквозь сизый дым ладана золотом, на котором рисовались строгие лики чудотворцев, апостолов и святителей.

Единственной смутно знакомой была среди всего этого фигура богородицы Оранты; ее молитвенно поднятые руки напоминали о Рожанице - матери всего сущего, древней привычной богине. А золотое круглое сияние над ее головой - не Даждьбог ли это, не благодатное солнце ли?

Оранту ("молящуюся") здесь называли заступницей, "Нерушимой стеной" - и верно, кто же еще, если не она, мог заступиться за людей перед этим глядящим с высоты новым богом-владыкой, так похожим на князя-правителя? Но заступница недвижна, недвижны твердые угловатые складки ее одежд, твердо сомкнуты не знающие улыбки губы; чуть косящие, нелюдски большие глаза глядят невидящим взглядом поверх всего.

Нет, безымянные мастера-мозаичисты, сложившие Пантократора, Оранту и все другое из бесчисленных кубиков мерцающей смальты, не были бы детьми своего века, если бы сделали все это не на царьградский лад, не по церковному греческому канону. Вот только разве проглянут в лице какого-нибудь апостола знакомые славянские черты да появится в руках у евангельской девы Марии куделя с веретеном.

Эта куделя красной шерсти, это свисающее на нити веретено, эта простая подробность жизни кажется мне каким-то теплым дуновением, едва слышным, но все же дающим понять, что свое, земное не так уж чуждо мастеру.

Да оно и было тут, земное. Были ведь тут и другие, нисколько не божественные сцены - скоморохи в колпаках, дудошники, гусляры, охота на дикого вепря, и как борются ряженые, и как показывают вертеп, и еще многое другое. Но то было не для каждого-всякого, не для тех, кто густо заполнял низ собора в дни торжественных богослужений. Фрески, с необыкновенной живостью запечатлевшие сцены тогдашнего мирского веселья (непременно посмотрите их при случае) написаны были на круглящихся стенах лестничных башен, где один лишь князь с семьей и приближенными поднимался на хоры, чтобы предстать там, возвышаясь над всеми.

5

Так выразились в Софийском соборе черты византийства, наложившего резкую печать на жизнь и сознание русского человека.

Твердость власти, данной "от бога", подкреплялась всей мощью соборной архитектуры, твердокаменной весомостью ее форм, строгостью гладких поверхностей, решительным разделением на "верх" и "низ".

Конструкция сооружения тут ясна и безусловна, как выражение верховной воли.

Один ученый историк архитектуры метко сказал, что византийские зодчие "научили" колонну поддерживать арку. Взяв греческую колонну, как несущий элемент конструкции, они сделали арку ее естественным продолжением и таким образом создали свой особенный ритм вырастающих ввысь столбов, переходящих вверху в полукружия, на которых покоятся своды и купола. Очистив поверхности от рельефа, они дали простор живописи, мозаике.

Слова "мозаика" и "музей" ("мусейос" - храм, обиталище муз) имеют общий греческий корень; но искусство мозаики куда древнее своего греческого названия. Упоминание о мозаике встречается в библии; в Грецию это искусство пришло с Востока, здесь усовершенствовалось и отсюда, в свою очередь, распространилось по странам, испытавшим эллинское влияние.

В тридцати километрах к югу от Еревана, где на высоком плато над шумящей рекой Азат стоят руины царской крепости и языческого храма Гарни, я видел открытую не так давно мозаику - выложенный из кубиков колотого камня пол дворцовой (или, может быть, храмовой) бани. Эта мозаика, с ее сдержанными сочетаниями оливково - зеленоватых, коричнево - красных, тепло - розовых и черных тонов, с изображениями рыбаков, женщин, дельфинов и еще каких-то сказочных существ, полулюдей - полурыб, очень похожа на раскопанные в Греции мозаики Олимпийского храма Зевса.

Гарнийская мозаика сложена в I веке нашей эры. За девятнадцать столетий она не утратила своего обаяния, не потускнела, не истерлась от многих тысяч шагов, не выкрошилась, не истлела под грузом земли.

Возможно, долговечность была одним из тех свойств, которые пристрастили римлян к мозаике.

Все, что Рим заимствовал у античной Греции, заимствовалось как-то жадно, неумеренно, с имперским самоуверенным размахом. Для эллинов мозаика была второстепенным элементом - чем-то вроде постоянного долговечного ковра на полу (отсюда и неяркие краски, неброская сдержанность колорита). Римляне стали применять мозаику и для стен. Они сделали ее одним из признаков роскоши, богатства сооружения. Композиции римских мозаик усложнились. Наряду с простыми, наивно-сказочными, полуорнаментальными, чисто эллинскими мотивами стали появляться грандиозные мозаичные картины, изображения победоносных битв или же мифологические сцены, по исполнению приближавшиеся к живописи.

Христианство, приняв языческую мозаику на вооружение, поначалу пользовалось теми же приемами и даже сюжетными мотивами; но вскоре стало ясно, что на эллинско - римском языке не выразишь того, что хотела сказать церковь. Начиная с IV века христианство вырабатывает свой подход к мозаике, свои сюжеты, свою новую технику.

На мозаичном полу в Гарни я видел выложенные из колотых камешков греческие слова: "Работали, ничего не получая". Эта обращенная в будущее жалоба художников-рабов вплелась в обрамление ковра как бы элементом орнамента. На христианских мозаиках такая крамольная надпись не могла бы появиться. Тут все было строго регламентировано, всему раз и навсегда давалось свое место, все должно было служить одной цели.

Знаменитые мозаики церкви Санта - Мария Маджоре в Риме или мавзолея Галлы Плацидии в Равенне остались до сегодняшнего дня образцом большой художественной силы, какую обрело это искусство на службе церкви. Но совершенно особенное развитие суждено было искусству мозаики в Византии.

Именно мозаика как нельзя больше соответствовала духу и формам византийской архитектуры. Купола, паруса, круглящиеся стены апсид (так называются полукруглые в плане выступы, где размещались алтари) - на всех этих вогнутых поверхностях мозаика обретала дополнительную силу за счет скольжения света, за счет поблескивания, игры каждого кубика смальты.

В отличие от эллинских и даже римских мозаичистов византийские почти начисто отказались от колотого матового камня. Стекловидные цветные сплавы (смальта) давали большую яркость и сочность, большее богатство оттенков. Их игра на свету походила на игру драгоценных камней, к которым византийцы питали особенную страсть. А золотые византийские фоны, пришедшие на смену голубым, "небесным" (листик золота вплавлялся тут в каждый кубик смальты), как бы выводили изображение за пределы реальности, придавали всему таинственное, мистическое звучание.

Парчовое мерцание византийских мозаик усиливалось еще и тем, что ряды смальты укладывались не в одной плоскости, а с различными, тонко рассчитанными наклонами, что создавало разные углы отражения света: так выложены и мозаики Софии киевской, в этом одна из тайн их воздействия.

Очень жаль, что в таком заповеднике древнего мастерства, как София, не воссоздано освещение, при котором сегодняшний посетитель мог бы представить, как выглядели софийские мозаики в свое время. За девять веков они не утеряли впечатляющей силы и останутся наперед одним из совершеннейших образцов единения живописи с архитектурой.

Согласие пластических искусств, их взаимное соподчинение, их сосуществование ради общей цели - все это в архитектуре принято по- современному называть одним словом: синтез. В разные эпохи данное понятие наполнялось различным содержанием.

Массивные колонны египетских храмов, сплошь покрытые врезанным в камень - песчаник линейным рисунком и иероглифами, напоминали огромные свитки священного папируса. Высеченные в кровянисто-красном камне храмы Индии становились неправдоподобно гигантской скульптурой, или, вернее, сросшимся в одно целое множеством скульптур. В античной Элладе не было места подобным преувеличениям; там нашли совершенную гармонию отношений между плоскостью, рельефом, цветом и светом.

Боги эллинских мифов - это ведь, в сущности, люди с человеческими страстями, боги-атлеты, боги-охотники, боги-солдаты, в которых каждый эллин мог видеть образец для состязания. Мраморные статуи и барельефы Акрополя давали афинянам такой образец; именно скульптура наиболее отвечала данной цели, цветные фоны лишь подчеркивали теплую жизненность ее форм.

Византия начисто отказалась от скульптуры. Ее боги, ее святые бесплотны - не люди, а символы.

Трудно заподозрить византийских художников в неумении рисовать, в незнании или нежелании узнать пропорции человеческого тела. Но поглядите, как вытянуты фигуры на византийских мозаиках, как узки и бескровны руки, как неподвижны позы, как застыли складки одежд. И вместе с тем как торжественны ритмы, какая музыка скрыта в этом чередовании красок и линий. И как созвучна эта музыка ритмам архитектуры - чередованию окон, столбов, арок, округлостям сводов и парусов.

Как ни странно, бесплотность византийских мозаик как раз и способствовала наивысшему согласию живописи с архитектурой. Реально существующим архитектурным объемам византийцы не стали противопоставлять иллюзию; напротив, их плоскостные изображения как нельзя лучше подчеркивают, выявляют реальную твердость архитектуры. Никогда, ни ранее, ни позднее, живопись с архитектурой не достигали такого полного единства.

Годы запустения нанесли жестокий урон мозаикам киевской Софии. Из четырех фигур архангелов в куполе сохранилась, и то не полностью, лишь одна (остальные написаны под мозаику М. А. Врубелем в 1885 году). Одна лишь фигура уцелела в простенках подкупольного барабана. Погибли три из четырех изображений апостолов-евангелистов в "парусах" под барабанам и многое другое.

Но и оставшегося довольно, чтобы судить, какова была София времен Ярослава, каковы были поднявшие ее зодчие и художники. Когда перейдешь от общего впечатления к подробностям, когда вглядишься получше в мозаики, то находишь множество свидетельств дивного таланта неведомых мастеров. Если вам придется побывать тут, всмотритесь в бег кубиков смальты, как они следуют форме, вернее - как образуют форму; тут глазу открывается не только результат, но и сам ход мысли художника. Вглядитесь в цветовое богатство; в густую синеву одежд Оранты с глубокими фиолетовыми тенями; в светлые одежды апостолов, где тени отсвечивают голубым, тепло-розовым, зеленоватым, лиловым. Мозаичисты пользовались тут ста тридцатью оттенками смальты и умели привести все к общей гармонии, где нет ни одной резкой, фальшивой ноты.

Вглядитесь и в лица - вы увидите, как сквозь церковную застылость, сквозь византийскую бесплотность нет - нет да и пробьется человеческое, наблюденное в жизни.

Первые искорки борьбы, первые столкновения византийства с естественным человеческим жизнелюбием не ускользнут от внимательного взгляда. Если бы мы с вами могли пройти из Софии в Михайловский Златоверхий собор, то увидели бы там, насколько отчетливее стала эта борьба за каких-нибудь полстолетия. Но теперь нам остается посмотреть лишь хранящиеся в Софии фрагменты тамошних мозаик, похожих и вместе с тем не похожих на софийские, куда более жизненных, мягких, с их редкостно красивыми светозарными сочетаниями золотисто- смуглых, зеленых, синеватых и лучисто-белых тонов.

6

В том же помещении, где хранятся фрагменты Михайловских мозаик, находится и макет Софии в ее первоначальном наружном виде.

Собор строился не сразу; он разрастался, как кристалл вокруг первичного ядра. Он был заложен Ярославом на месте битвы с печенегами в чистом поле за городом, а оканчивался при внуках и правнуках Ярослава, когда Киев славился как один из крупнейших культурных центров Европы.

Киевская София стояла на пересечении дорог, вводящих в город с юга, севера, востока и запада; от нее, как от Собора Парижской богоматери, можно было бы вести отсчет расстояний во все концы Европы.

Поговорка "язык до Киева доведет" возникла в те времена, когда именно здесь была сердцевина Русской земли; путнику, входившему в одни из четырех городских ворот, открывалась впереди уступчатая громада собора, возвышавшаяся посреди широкой площади в окружении каменных дворцов, теремов и златоглавых монастырских церквей.

Киевская София была поменьше царьградской (55 на 37 метров), но все же оставалась едва ли не крупнейшим сооружением тогдашней Европы и должна была производить на современников ошеломляющее впечатление.

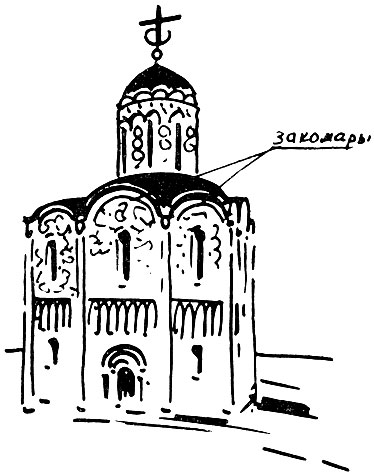

Когда смотришь на макет, то прежде всего покоряет предельная ясность архитектуры. Внутренняя структура собора находит отчетливое выражение в его внешних формах.

Сила византийского зодчества была именно в этой безусловной тождественности формы и содержания. Найдя конструкцию крестово - купольной системы, зодчие нашли вместе с тем и ее пластическое выражение. Внутренние опорные столбы выразились снаружи выступами пилястров; полукружиям сводов ответили наружные полукружия закомар; свинцовая кровля купольных полушарий укладывалась по каменному своду без всякой утайки пространства.

Киевская София взяла у византийского зодчества безоговорочную правдивость форм. Взяла размеренно-торжественный ритм вертикалей и полукружий. Взяла технические приемы кладки (на восточной стороне теперь раскрыты, освобождены от штукатурки куски этой кладки с ее чередованиями уложенных по-разному слоев).

Но вместе с тем есть в облике собора и что-то не византийское, что-то иное, свое; поначалу мне трудно было уловить - что же именно?

Обходя вокруг макета, глядя на него со всех сторон, стараясь представить действительные масштабы собора и как он выглядел под киевским небом - красно-розовая, нарастающая уступами громада с голубовато-серыми всплесками куполов, - я вдруг подумал: городище!

В самом деле, не напоминает ли эта уступчатая громада своими очертаниями славянское древнее поселение на холме, где врезанные в землю дома стояли тесно внутри крепостной ограды, - настолько тесно, что с течением времени срастались стенами и крышами в одно-единое целое? Не похожа ли была опоясанная галереей-гульбищем киевская София на такой сплошь обстроенный холм, на город-град, возросший внутри прямоугольника крепостных стен? Мне кажется, удивительно похожа.

Как только взглянешь на макет с этой мыслью, так тотчас все озаряется новым светом, и от многоглавой киевской Софии протягивается ниточка к легендарной Софии новгородской с ее тринадцатью главами. Срубленная из дерева в конце X века, она, судя по летописям, представляла собой живописную группу из сросшихся в одно целое двенадцати дубовых срубов, плотно обступивших центральный, самый высокий сруб.

Задолго до царьградской выучки глаз русского строителя вбирал свои впечатления - поля с округлыми куполами могильных курганов, городища на холмах...

Каждый большой архитектурный стиль подвергался на русских просторах неизбежной переработке. Но в обширной истории русского зодчества столкновения с византийским началом имеют особый смысл. В них косвенно отразилась драма идей, оказавшая самое серьезное влияние на жизнь страны и народа.

Русь "усваивала" Византию и вместе с тем сопротивлялась ей. Пять раз на протяжении трех столетий Русь ходила на Царьград походами и вместе с военными победами терпела духовный ущерб, принося с боевой добычей живучие семена византийства.

Киевским великим князьям заманчив был блеск ромейского величия; византийская страсть к золоту, парче, драгоценным каменьям пришлась тут вполне ко двору. Но вместе с царьградским великолепием и благолепием укреплялись царьградские понятия, царьградские нравы. Византийская идея "власти от бога" легла в ОСНОВУ русского самодержавия. Само слово "самодержец" ("аутократор"), как известно, пришло из Византиума, и не случайно в XV веке, после окончательного крушения Восточно-Римской империи, московский князь Иван Третий, дед Грозного, взял в жены византийскую царевну Софью Палеолог, а вместе с ней и византийский державный герб - двуглавого орла.

Греческие священники и монахи несли на Русь зерна грамоты, просвещения, но вместе с тем заносили византийский церковный догматизм, византийский подход к человеку, византийское разделение на "верх" и "низ". Именно они укрепляли в киевских князьях понятие о государе, "поставленном от бога - казнить злых и миловать добрых". Оттуда, из Царьграда, пришли на Русь и свирепые телесные наказания - колесование, четвертование, ослепление, отсечение руки. Русский церковный суд не противился этим калечащим общественную душу жестокостям.

Византийство гнуло спину русскому человеку, ставило его на колени перед ликами святых и перед властью князя-государя. Но это жестокое давление встречалось постоянным сопротивлением снизу, тайным или явным.

Ярославово дворище в Новгороде

Разгром Великого Новгорода в пятнадцатом столетии был не только исторически неизбежным шагом к объединению русских земель под властью московского великого князя. Он был также одной из крупных и как бы завершающих побед византийства над вольнолюбивой народной стихией. Но дух вольнолюбия никогда не бывал побежден окончательно. Быть может, искусство оставило наиболее зримый след многовековой борьбы двух начал. И поскольку зодчество долгое время оставалось на Руси колыбелью искусств, постольку и сохранившиеся памятники архитектуры могут многое порассказать об этой борьбе.

Церковь Симеона в Зверинином монастыре. Один из восстановленных памятников новгородского зодчества

С такой мыслью я ехал минувшей зимой из Киева во Владимир.

7

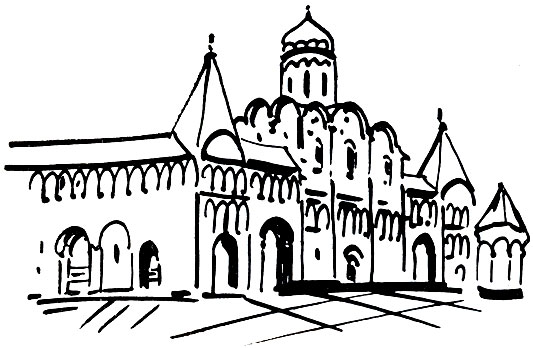

Когда стоишь на крутом холме над излучиной Клязьмы и впереди простираются заснеженные дали, так похожие на дали другие, заднепровские, понимаешь чувства, с какими Владимир Мономах, князь переяславский, основал тут город в 1108 году.

В начале XII века Киевская Русь стала клониться к упадку. Под напором южных диких степей разорялись и пустели ее города. Люди из Поднепровья уходили, спасались переселением, либо на запад, к склонам Карпат, либо на северо-восток, за дремучие брянские (дебрянские) леса, куда не забирались разбойные половцы.

Сюда, в далекое Залесье, люди уносили память о родных краях, о славном стольном граде Киеве. И эта любовная память запечатлелась в названиях, какие давали переселенцы городам и рекам на новых местах.

Переяславль, Звенигород, Стародуб, Вышгород, Галич... Встречая сегодня эти названия на северо-востоке, вокруг Владимира, Суздаля, Москвы, как бы слышишь через столетия отзвуки общенародной беды. Печаль расставания и сегодня откликается чем-то живым, когда узнаешь, что Ирпенью был назван один из притоков Клязьмы, а сельцо близ Суздаля наименовано Киевом.

Можно представить Владимира Мономаха с дружиной на холме, так разительно похожем на старокиевские горы, над просторами, так напоминающими Заднепровье. Что ж удивительного, что загибающуюся дугой речушку в долине, охватывающей с тыла надклязьминские холмы, решили назвать по-киевски - Лыбедью? Это лишь подтверждает, с какими мыслями остановился тут князь переяславский.

Он велел поставить здесь крепость, окруженную земляными валами и рублеными стенами. Так возникло то, что впоследствии было названо Мономаховым городом, - сердцевина Владимира.

Вскоре киевляне позвали Мономаха занять великокняжеский вернулся на берега Днепра, чтобы править там еще двенадцать лет. Его сын, Юрий Долгорукий, всегда тянувшийся туда же, проторил из Залесья прямую дорогу через дебрянские чащи на Чернигов и Киев, откуда каждый князь мечтал править Русью. Лишь внук Мономаха, князь Андрей, задумал иное - взялся возвысить Залесье, сделать дедовский город-крепость вторым Киевом.

В историко - краеведческом музее Владимира можно увидеть скульптурный портрет Андрея Боголюбского, выполненный М. М. Герасимовым. Работы этого ученого - антрополога и скульптора, единственные в своем роде, широко известны. Недавно все получили возможность взглянуть в лицо Ивана Грозного - М. М. Герасимов восстановил его облик по костям черепа и грудной клетки: отечное лицо с нависающим крупным носом над неестественно высокой, чуть не у подбородка начинающейся грудью.

У Андрея Боголюбского лицо широкоскулое, твердое, с презрительной складкой губ; покатый, убегающий назад лоб придает выражение высокомерного своеволия.

Недавние медицинские исследования останков показали, что шея у князя почти не сгибалась; он поворачивался всем туловищем, и это, надо думать, еще более усиливало выражение свирепой надменности. Исследования объяснили вспыльчивость князя Андрея: он страдал базедовой болезнью, при которой развивается беспричинная раздражительность. Но и без диагноза, поставленного спустя восемь столетий с помощью рентгеновского анализа костей, можно составить представление о характере этого человека, убитого заговорщиками-боярами в 1174 году.

Незадолго до того он велел казнить брата своей жены, боярина Кучковича, осмелившегося возразить князю, и готовился казнить других неугодных и несогласных; заговорщики не дали этому совершиться. Июньской ночью двадцать вооруженных бояр ворвались в княжеский замок Боголюбов, стоявший неподалеку от места, где и теперь светится чистотой совершенства поставленная князем Андреем церковь Покрова на Нерли.

Правда, нынешний ее облик многим отличается от первоначального; исчезла белокаменная галерея, обнимавшая храм с трех сторон. Открытая, покоившаяся на украшенных тонкой резьбой столбах, она как бы погружала низ строения в прозрачную тень и сообщала силуэту торжественную ступенчатость. Исчезла и белокаменная облицовка холма, на котором воздвигнута церковь; холм этот тоже ведь сооружен был как часть строения, как необходимое подножье, как постамент.

Дело в том, что выбранное князем Андреем место - на стрелке в устье Нерли, при впадении ее в Клязьму, - затоплялось вешними водами - они поднимались в разливах более чем на три метра над уровнем низменной луговой поймы; место для строительства как будто не слишком удобное. Но Андрей Боголюбский, видно, не пожелал отступиться от мысли - поставить церковь именно здесь, у самого порога суздальской земли, в начале большого речного пути к верховьям Волги. Поставить как символ, как памятник победоносного похода на волжских болгар и как торжественный знак въезда в княжество, как далеко видную веху, знаменующую близость княжеского дворца и стольного града Владимира.

Суздаль

Зодчие отлично поняли замысел; не остановясь перед трудностями, они заложили глубокий прочный фундамент и возвели на нем четырехметровое основание стен, обсыпав его со всех сторон плотно утрамбованным песчано - глинистым грунтом. Так вырос холм-подножье, холм- постамент, вознесший церковь над луговой поймой; весной она стояла над разливанным морем паводка, словно белокаменный маяк, нарастающий стройными уступами ввысь, к горящей золотом в синеве неба округлой шлемовидной главе.

Теперь церковь Покрова на Нерли увенчана луковичным куполом. Как многие другие древние сооружения, она претерпела не одну передрягу, не один этот урон. Луковичная глава поставлена тут на место шлемовиднои в самом начале девятнадцатого столетия. А ранее, в конце восемнадцатого, церковь чуть было и вовсе не разобрали на материал для строительства монастырской колокольни. Об этом просил не кто иной, как игумен Боголюбова монастыря, и высшее духовное начальство не отказало ему в просьбе. Да вот беда - не сошелся монастырь в цене с подрядчиками. А не то быть бы тут голому месту, остались бы одни только воспоминания.

В 1877 году, при ремонте вконец одряхлевшего от небрежности здания, погибло немало белокаменной древней резьбы наружной - ее, как поврежденную временем, заменили посредственными доделками; уродливо оковали тело строения железными полосами, а кровлю сделали выпуклой, сферической, скрыв тем самым первоначальный прямоугольный постамент, из которого вырастал стройный подкупольный барабан, прорезанный узкими окнами.

Тогда же, в 1877 году, беспощадно сбили штукатурку с фресковой росписью двенадцатого столетия внутри церкви. А вот когда именно исчезла наружная галерея-гульбище - не знаю. Ее смыло временем, как и белокаменную облицовку холма, судить о которой позволяют теперь только материалы раскопок.

Но странное дело, стараясь представить себе, как выглядела церковь Покрова на Нерли восемь веков назад, во времена великокняжеские, я ловлю себя на мысли, что нынешний ее облик чем-то приятнее мне, чем-то более соответствен моим желаниям, что ли. Вернее сказать, моим представлениям о первооснове, о сокровенной правде строения.

Мне кажется, вместе с галереей, вместе с поддерживавшими ее резными столбами, вместе с белокаменной облицовкой холма, вместе с широкой, торжественной лестницей, ведшей, если верить ученым, прямо от кромки берега, от самой текучей воды вверх, к дверям храма, - вместе со всем этим столетия смыли с церкви Покрова на Нерли княжеское честолюбивое величие; тут как бы упали постепенно одежды - пусть нарядные, прекрасные, но все же одежды, - и осталась она во всей своей чистой, прозрачной наготе, над которой не властно ни время, ни нанесенные раны.

Мне кажется, ей уютней, милее на зеленой мягкой глади луговой травы, чем на глади камня; и легкая стройность ее очертаний, ее простое и незадержанное стремление ввысь, быть может, уместнее прежней величественно-торжественной ступенчатости. Ведь не зря же стояла она внутри обстройки, в тени галереи, от верху до низу завершенная, словно готовая обнажиться, - будто знали, предвидели зодчие, что княжеские щедрые одеяния могут и упасть, облететь, исчезнуть, а она останется, как горящая белая свеча над тихой водой среди зеленых лугов, как само воплощение нетщеславного народного гения.

Впрочем, тут я, может быть, и не прав - у каждого свой взгляд; не станем задерживаться на этом, вернемся от тихой Нерли, мимо виднеющегося отсюда Боголюбова, где июньской ночью 1174 года был бесславно убит властолюбивый князь, через Ирпень к Владимиру.

..."Я всю Белую (то есть суздальскую, северо-восточную) Русь городами и селами великими населил и многолюдной учинил", - хвалился князь Андрей. Перед лицом надвигающегося упадка южной Руси он замыслил сделать дедовский Владимир новым русским центром, отдельным и независимым от Киева.

Суздаль

Далеко нацеленный замысел Андрея Боголюбского нашел первое воплощение в закладке храма, которому предназначена была роль новой Софии, и вот как рассказывает летопись о происходившем в 1158 году событии:

"Заложил Андрей князь во Владимире церковь каменную святыя богородицы месяца апреля 8-го дня во вторник, и дал ей многие владения: и слободы купленные с данью, и села лучшие, и десятую часть в стадах своих, и десятую часть торговых доходов; и город заложил большой..."

Живо было предание о десятине, отданной Владимиром Красное Солнышко на содержание первого княжеского храма в Киеве; сильно было желание князя Андрея превзойти Киев своей столицей.

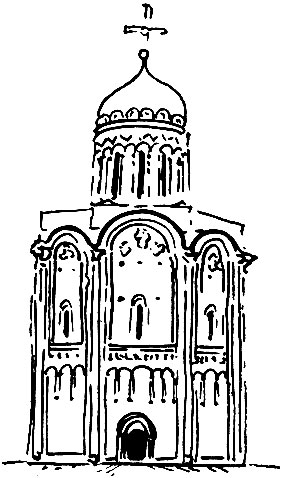

Вот и стою перед Успенским собором в центре Мономахова города на крутом холме над Клязьмой; хочу представить себе собор таким, каким он был по окончании. В 1185 году тут случился большой пожар, после чего храм перестроили - вернее сказать, расширили; теперь на нем пять куполов, а поначалу был один. И мне почему-то кажется, что лучше бы собору остаться одноглавым, каким он был задуман и построен.

Владимир. Успенский собор - воплощение гордых замыслов Андрея Боголюбского

В XII веке тут стали строить не из кирпича - плинфы, как в Киеве, а из местного известняка, из белого камня. Белокаменным был сооружен и Успенский собор. Он был шестистолпным, то есть с шестью внутренними столбами-опорами, делящими собор на три корабля и несущими на себе своды и высокий барабан, завершенный шлемовидным золоченым куполом.

Внутренняя структура собора отчетливо просвечивала в наружных формах: линии опорных столбов выражены вертикалями наружных полуколонок-пилястров, форме сводов отвечают полукружия закомар. Все в целом должно было производить впечатление ясной стройности, какое производит сегодня церковь Покрова на Нерли, похожая на первоначальный Успенский собор, как младшая сестра.

Церковь Покрова на Нерли

Можно было бы сказать, что крестово - купольная система, положенная тут в основу сооружения - система византийская, и это было бы верно, но лишь отчасти, скорее по форме, нежели по существу.

Да, верно то, что разработанная византийскими зодчими крестово - купольная система, широко освоенная Киевской Русью, пришла и сюда, на северо-восток. Верно и то, что византийские идеи были не чужды князю Андрею; ведь и он хотел стать самовластцем, князем над князьями, объединив под своей рукой северорусские земли. Его замыслы неизбежно должны были найти свое выражение в убранстве главного храма княжеской столицы; блеск золота, дорогие ткани - паволоки, сверкающий медный пол, белокаменная резьба - все это действительно поражало современников. Но весь дух сооружения, его особенное звучание было совсем иным, глубоко разнящимся от Софии киевской.

И дело тут, конечно, не в одной лишь разнице масштабов, размаха. Что говорить, далеко было суздальско - владимирскому князю до могущества и богатства великих князей киевских. Порасшаталось все распрями-усобицами, поизмельчало, обеднело, и не по силам было бы Андрею Боголюбскому превзойти своим храмом громаду Софии. Но если бы и нашлись у него на это средства, все равно, я думаю, вышло бы все иначе. И не потому лишь, что целое столетие пролегло между сооружениями. За это время многое переменилось и в Киеве; но здесь, на берегах Клязьмы, византийские семена издавна падали на другую почву.

Этот край изначально заселялся и обживался людьми северными, новгородскими. Поднепровские южане были здесь пришельцами. Киевские веяния встречались здесь с иными привычками-обычаями, с иными понятиями. Тут был как бы рубеж столкновения двух стихий. Здесь чтили древний Киев с его святынями и преданиями, но жить хотели по- своему.

Сам князь Андрей, родившийся тут, полжизни прожил, не побывавши в Киеве. Когда его отец Юрий Долгорукий, усевшись на киевском великокняжеском столе, захотел посадить старшего сына князем в Вышгороде, тот не высидел долго - ушел самовольно назад, на родной Север. А уходя, захватил с собой "чудотворную" икону, привезенную на Русь греками. Эта византийского строголикого письма икона, получившая впоследствии название Владимирской божьей матери, поместилась в новом храме, дух которого был вовсе не византийский.

Имена строителей этого храма, как и строителей Софии киевской, скрылись в тени княжеского имени. Но склад их мысли просвечивает и сегодня в складе строения.

Взяв крестово - купольную византийскую систему, северорусские зодчие как бы сняли с нее груз холодного величия, дали ей свободное дыхание и стройную легкость. Церковь Покрова на Нерли позволяет понять, каким был Успенский собор до обстройки - не огромный, но гордый; строгий, нарядный, величественный, но нисколько не подавляющий.

Тут не было тревожных, гнетущих душу контрастов света и сумрака; высокие окна подкупольного барабана давали вливаться солнцу, а сияющий медный пол наполнял все зеркальными теплыми отблесками. Княжеские хоры - восходные полати - не нависали тут над головами "низа"; небольшие, они помещались в западной части над главным входом, оставляя внутреннее пространство незатененным, свободным.

Соборные двери были тут украшены золотом, жемчугом, самоцветами; византийская страсть к драгоценным камням не чужда была и суздальцам - залешанам. Но мозаике не нашлось места в Успенском соборе. Ее век окончился в Киеве. И не потому лишь, что прошло время и недоступна стала заморская смальта или же редки мастера-мозаичисты, выученики греков. Византийский дух мозаики был бы чужд открытому северорусскому духу постройки. Стены тут были покрыты изнутри прозрачно-цветистыми росписями.

А снаружи собор белел естественной белизной белого камня - известняка, ставшего отныне и наперед традиционно русским строительным материалом для нарядных, богатых построек.

С веками поверхность известняка темнеет, приобретая серо-серебристый оттенок. Но если бы сегодня пустить в ход пескоструйные аппараты, не стоило бы большого труда и средств вернуть белокаменным строениям первозданную чистую белизну.

Недавно в Париже был проделан подобный опыт; многие древние здания (в их числе и Собор Парижской богоматери) были обработаны снаружи, очищены от вековой копоти струями сжатого воздуха с песком. Такое "обновление" не всем понравилось, и это понятно; "патина времени" - вещь не бессмысленная, она дает почувствовать дистанцию, движение веков, она как бы свидетельствует достоверность, сообщая строениям и предметам особое достоинство старины, старшинства.

Я и сам испытывал досадное чувство, глядя, скажем, на "обновленный" до магазинного лоска, чуть не отлакированный памятник Пушкину в Москве, так неуместно перенесенный из тишины бульвара на людную площадь, в окружение разнородных и разномастных домов. Куда естественнее было видеть статую чуть позеленевшей; задумавшегося поэта, наверное, не следовало тревожить: ему уютнее, достойнее было в устье зеленой реки, на фоне ветвей и неяркого московского неба.

Но если говорить о белокаменных памятниках Владимира, то мне хотелось бы увидеть их действительно белыми, потому что белизна была их важнейшим свойством, частью необщего выражения их лица.

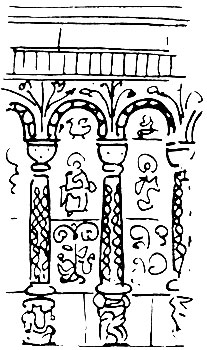

Именно чистая матовая молочность белого камня так благородно сочеталась с золотом купола, с золоченой оковкой колонок на подкупольном барабане и аркатурном поясе, обнимавшем здание посередине высоты.

Такие пояса, деликатно расчленяющие здание, стали одной из приметных особенностей владимиро - суздальского зодчества. Повторяющиеся вертикали изящных висячих колонок, соединенных полукружиями - арочками, как бы подчеркивают устремленность здания ввысь; и в то же время общая горизонталь, образуемая бахромчатым поясом, словно умеряет порыв, приближает здание к человеку. Византийское зодчество не признало бы, пожалуй, такого членения; мысль о соразмерности человеку - не византийская мысль.

Не признал бы, я думаю, Византиум и сам характер рельефа, белокаменной резьбы владимирцев.

Неприязнь Византии к скульптурному рельефу понятна. В те времена, когда христианство еще не окончательно утвердилось над язычеством, византийские священники-богословы могли видеть в скульптуре напоминание об языческих идолах; со свойственной любым догматикам и фанатикам затаенной неуверенностью, они все настойчивее изгоняли из обихода скульптурный рельеф; оттого, наверное, так осторожны, так линейно - графичны, так ювелирны обработанные резцом капители колонн и немногие другие рельефные украшения византийских построек. Переплетения византийского орнамента, его геометрические узоры, его сложные извивы чем-то сродны с отвлеченной от жизни богословской схоластикой.

Киевская Русь восприняла от Византии опасливую неприязнь к скульптуре. Эллинская бронзовая квадрига, поставленная Владимиром Красное Солнышко близ Десятинной церкви в Киеве, была одной из последних дерзостей язычества, как и каменные греческие рельефы, вмурованные в стены княжеского дворца, разрушенного впоследствии татарами (два таких рельефа - "Геракл, разрывающий пасть льва" и "Кибела, мать богов" - хранятся теперь в музее-заповеднике Киево - Печерской лавры).

Иное дело - Владимир. Тут зодчие-скульпторы бросают вызов церковной схоластике, как бы протягивая через столетия руку жизнелюбивым эллинам. Образы древних легенд и сказок вольно живут в настенных рельефах владимирцев рядом с евангельско - христианскими мотивами. Резец художника тут ничем не скован. Раскинули ветви деревья, диковинные птицы переплетаются шеями, львиный хвост расцветает трилистником, скачут вооруженные и безоружные всадники, смеются и плачут каменные маски, сродные маскам греческого театра; колонки аркатурных поясов опираются пятой о девичьи головы, возникающие из белого тела стены. Александр Македонский, держа в руках двух ягнят, возносится на небо в корзине, влекомой крылатыми грифонами...

Такие вольности еще будут одернуты церковью, князьями, царями. Скульптура еще будет "на подозрении" долгое время, и не раз еще самовластцы и богословы будут обращаться за духовной поддержкой к царьградской безоговорочности, к суровой мощи византийской архитектуры. Но искусство владимирских зодчих и скульпторов останется свидетельством вольнолюбивой жизненной силы, противостоявшей здесь давлению церкви, напору византийства.

8

Был морозный февральский день. Я вошел в Успенский собор, чтобы согреться. Там шла литургия. Службу вело какое-то высокопоставленное духовное лицо; я вошел во время церемонии облачения.

Пять или шесть священников поочередно и торжественно подавали высокопоставленному лицу части парчового одеяния, и тот подносил ко рту, целовал каждую, прежде чем надеть ее на себя поверх черной рясы. Наконец один из священников подал костяной белый гребень, несоразмерно большой. Высокопоставленное лицо, уже облаченное, поднесло к губам и гребень, а затем слегка расчесало и без того расчесанные длинные серо-седоватые волосы. Тут подали шапку - шаровидную, шитую золотом и густо унизанную драгоценными каменьями - рубинами, изумрудом. Кто-то рядом шепнул, что шапка эта митрополичья и что ей восемьсот лет.

Восемьсот лет... Впрочем, что ж удивительного! Ведь мы находились в храме, у алтаря которого стояли Александр Невский, Димитрий Донской. Где возводился на великое княжение дед Грозного, Иван Третий... Правда, алтарь теперь не тот; в конце восемнадцатого столетия старый иконостас тут заменили, как и в Преображенской церкви на Кижах, пышнозолоченым, в полнотело-крутых завитках, резным иконостасом стиля барокко.

Как ни странно, здесь эта золоченая пышность выглядит куда более чуждо, чем среди нагих бревенчатых стен кижской церкви; остается пожалеть, что иконы Андрея Рублева переселились отсюда на стены музеев (часть хранится в Третьяковке, другая - в ленинградском Русском музее).

Пожалеть можно и о многом другом. Ни одна перестройка еще не прибавляла достоинства памятникам зодчества. На мой взгляд, не пошла перестройка на пользу и Успенскому собору. После пожара 1185 года храм расширили - окружили с трех сторон новыми стенами, с востока пристроили новые полукруглые апсиды, - и таким образом собор князя Боголюбского оказался как бы в футляре.

Снаружи это отчетливо видно, если посмотришь издали: над полукружиями кровель, уложенных по сводам футляра, возвышается второй ряд полукружий-закомар старых кровель.

Четыре купола, поставленные по углам при перестройке, играют чисто внешнюю, изобразительную роль; они поставлены на глухие своды и не дают света внутрь. От этого в расширенном храме стало сумрачнее, темнее.

В сумраке боковых галерей теплятся огоньками свечи; в среднем корабле горят хоросы - церковные люстры, где огни теперь электрические. Преосвященство, облаченное в ломкую парчу и ушитую рубинами- изумрудами митрополичью шапку, ведет литургию. Недлинные и невнятные возгласы моления подхватываются хором, звучащим откуда-то сверху. Вслушиваюсь, с трудом улавливаю разрозненные слова. Вглядываюсь в стоящих вокруг - все больше женщины, немолодые, все в черном.

Как странно все это, как несовместно с наружной жизнью, с морозным воскресным днем, оживленными улицами, яркими лыжными костюмами молодежи, глуховатыми гудками тепловозов над Клязьмой, деловитым посвистыванием троллейбусов...

Один из священников, коротковолосый, в модных очках, с дородным лицом и аккуратно подстриженной бородкой похож не то на ученого- экономиста, не то на врача-профессора. Другие будто сошли с картин Перова - длинные бороды, серо - седые и рыжевато-седые волосы до плеч.

Верят ли эти люди в то, что делают, говорят? Задумываются ли над тем, что слова их молитв мало кому понятны? Сколько найдется тут знающих церковнославянский язык? Сколько искренне верующих, сколько любопытствующих, сколько ищущих вслепую что-то смутно необходимое, чего здесь не найдешь?

Нельзя оскорблять религиозное чувство, я с этим согласен и не для того пришел сюда. Но как хочется спросить у облаченных в золотую парчу: не священники ли, призывавшие в проповедях любить ближнего своего, покровительственно взирали, как богопоставленные князья тысячами брали "ближних своих" в полон, обращали в холопье рабство, продавали в неволю на царьградских рынках? Не церковный ли суд вместе с княжеским присуждал за непокорность рубить руки, колесовать и четвертовать?

Не новгородский ли епископ Нифонт в XII веке, когда строился этот храм, отвечал на вопрос, можно ли ставить в священнослужители человека, совершившего кражу, что если кража улажена без огласки, то можно?

Что, если бы вместо очередной проповеди вдруг прочесть в этом храме митрополичью уставную грамоту о повинностях крестьян ближнего к Владимиру Константино - Еленинского монастыря:

"...взрослым людям из монастырских сел убирать церковь; огораживать тыном монастырь и его двор; строить хоромы; пахать пахотную землю игумена, и сеять, и сажать, и зерно свезти. Сено косить десятинами и во двор свезти; весной и зимой устраивать заграждения для ловли рыбы; сады оплетать плетнем; ходить на рыбную ловлю: пруды прудить; ходить осенью на бобров, а истоки запруживать; а в великий день и в петров день приходить к игумену с дарами; а пришедшим из сел к празднику рожь молоть и хлеба печь; солод молоть, пиво варить, рожь на семена молотить; а лен игумен дает в села, и они прядут, убирают сети и места рыбной ловли... а если в село приедет в братчину игумен, сыпцы дают игуменовым коням по корзине овса..."

Вот так. И игумену и коням игуменовым. "Церковное богатство - нищих богатство".

От подобных мыслей и от непривычного сладковатого запаха мне стало душно в соборе, и я вышел наружу. Полуденное солнце светило из-за покрытой льдом Клязьмы сквозь морозную дымку. Внизу, под крутизной, клубились над железнодорожными путями густые белые дымы. Румянощекие дети, перевязанные цветными шарфами вокруг поднятых стоймя воротников, катались на салазках среди чернеющих обнаженными ветвями деревьев. Меж редко расставленными стволами легко серебрилась одноглавая призма Дмитриевского собора. Я пошел туда, чтобы еще раз взглянуть на белокаменную резьбу, покрывающую верхнюю половину собора, будто кружевной белый плат, накинутый на стройное тело.

9

Дмитриевский собор построен в 1197 году, при брате Андрея Боголюбского, князе Всеволоде Третьем.

Дмитриевский собор во Владимире. Дворцовая церковь князя Всеволода Большое Гнездо

Перед своей незавидной смертью (заговорщики били копьями, мечами, а кончать пришлось топором) князь Андрей успел немало сделать для возвышения своего стольного центра. Из малого суздальского пригорода Владимир-на-Клязьме превратился в обширный город, полный купцов и рукодельников разной руки.

Успенский собор с чудотворной иконой возвышался в княжеском детинце над торгово - ремесленным посадом, над "печерним городом", спускавшимся в долину, к речке Лыбеди, так напоминавшей своим названием о Киеве.

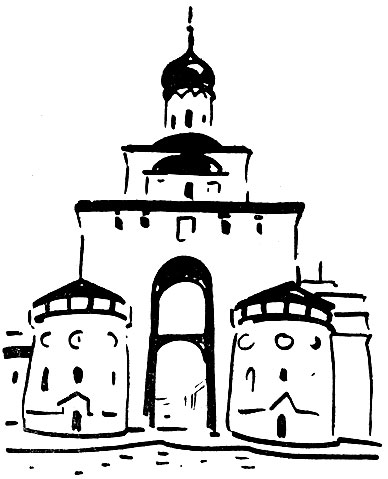

С востока, севера и запада Владимир опоясывали крепостные стены с воротами, и князь Андрей не был бы сам собой, если б не назвал главные из этих ворот Золотыми.

Подобно многим другим нетерпеливым и самовластным правителям, князь Андрей любил приурочивать к праздникам показные свершения; он хотел непременно открыть свои Золотые ворота к соборному празднику успения. Но, как бывает, княжья воля не сошлась с реальными возможностями; известковый раствор, на котором складывалась из белого камня постройка, не успел кое-где отвердеть, и ворота (собственно, дубовые створы ворот) рухнули, накрыв двенадцать человек из многих пришедших порадоваться новой постройкой.

При всем том владимирским Золотым воротам повезло куда больше, чем киевским. Хотя их и перестраивали после вражеских осад и штурмов и хотя перестройки эти велись без разумной заботы о сохранении древнего облика (в конце XVIII века искажение довершили, пристроив четыре пузатые башни, перекрыв верхнюю боевую площадку и переделав бойницы в окна) - несмотря на все это, можно представить строгость общего вида сооружения, каким оно было построено здешними холопами-каменщиками.

Это был белокаменный куб, прорезанный стремительно высокой сквозной аркой, над которой возвышалась надвратная церковь, трехсводчатая, увенчанная стройным барабаном с шлемовидной золоченой главкой. Никаких украшений - одна лишь музыка соразмерности, убедительность простоты, ступенчато нарастающий ритм вертикалей; выражение уверенности, спокойной силы, чуть смягченное округло-волнистым завершением церковных сводов.

Чем-то сродни эта надвратная малая церковь с обликом крепостной церкви в Старой Ладоге; да и не удивительно, в одно время построены, с одной мыслью. И там и здесь церковная глава возвышалась, будто шлем воина, стоящего на страже.

Высокий просвет этих ворот принято называть триумфальной аркой, хоть тут нет и не было символических украшений, какие привычно видеть на триумфальных сооружениях. Как и в киевских Золотых воротах, тут на половине высоты проема был боевой настил, а под ним - дубовые створы, окованные узорчатой золоченой медью. Войдя под арку, можно увидеть на восьмиметровой высоте квадратные гнезда, куда были заведены балки, поддерживавшие настил, с которого защитники города могли биться и бились с врагами, подошедшими к воротам.

Что говорить, место славное и достопамятное; ведь под этой аркой проходили победители Ледового побоища, шли войска Дмитрия Донского, полки Пожарского и Суворова.

Теперь троллейбусы и автомашины почтительно огибают Золотые ворота, устремляясь от старого центра к новым кварталам, начинающимся тут же, вплотную за просветом арки, за сохранившимся крепостным рвом; ров этот и сегодня кажется огромным. Он имел до 25 метров ширины, 8 - в глубину и тянулся от Клязьмы, загибаясь к северу и северо-востоку вместе с высоким валом, вдоль крепостных стен, еще в трех местах прорезанных боевыми воротами.

Андрей Боголюбский хотел быть самовластцем - объединителем всей суздальской земли; того ради он желал принизить, покорить Киев. После смерти отца, когда на киевский стол уселся князь Мстислав, Андрей послал на юг войско и вместе с другими недовольными киевской властью князьями взял приступом город и разгромил, разграбил его.

Это случилось в 1169 году. "Были тогда в Киеве на всех людях стон и туга, - свидетельствует летопись, - скорбь неутешная и слезы непрестанные".

В этом трагическом событии, когда к разбойным половецким набегам прибавилась междоусобная жестокая борьба, сказался приговор истории. Киевляне после смерти Юрия Долгорукого били пришлых суздальцев; теперь суздальцы громили киевлян. В кровавых княжеских распрях рождалось отчуждение; Север уходил из-под слабеющей киевской руки. За дебрянскими лесами рождалась новая сила, возник новый центр, новое "большое гнездо" обширной Руси.

Так и прозвали тут нового великого князя - Всеволод Большое Гнездо. Он правил долго - тридцать шесть лет. Как и Андрей, он желал утвердиться над Киевом, не поехал туда - правил с берегов Клязьмы, назначая в Киев "малых" князей. Как и Андрей, он громил непокорных; сжег Рязань, когда там воспротивились его сыну, бессудно казнил строптивых новгородцев. Создал сильный флот и сухопутное войско. Это о нем сказано в "Слове о полку Игореве" - "...ведь ты можешь Волгу расплескать веслами. Дон шеломами вычерпать".

Это при нем, при Всеволоде, был наново обстроен, расширен после пожара Успенский собор; четыре малых купола встали вокруг большого, как меньшие князья вокруг старшего, великого.

Второй, Дмитриевский, собор был построен Всеволодом на взлете княжения; это была его личная (вернее, семейная) церковь, построенная рядом с несуществующим теперь дворцом.

На северном фасаде, в левой трети (такие части поверхности стен, ограниченные с боков пилястрами или выступами лопаток, называют пряслами) можно увидеть среди белокаменной резьбы изображение самого великого князя на троне с сыном Дмитрием. В честь рождения сына и был построен собор.

Личный характер постройки чувствуется отчетливо. Хоть собор и не мал (в плане 15 на 20 метров), его облик отзывается интимностью, особенно рядом с расширенным, пятиглавым Успенским собором. Может быть, это следует отнести за счет деликатного изящества пропорций; все тут сделано зодчими так, чтобы вести взгляд снизу вверх. Стройные вертикали полуколонн-пилястров, узкие высокие окна, частый ритм висячих колонок аркатурного пояса - все тут не дает задержаться на горизонталях, и вы неизбежно уходите взглядом через каменное кружево резьбы ввысь, где на вершине ажурного золоченого креста над куполом сидел голубь, показывающий направление ветра.

Эта подробность заставляет вспомнить о флюгерах-птицах, о петухах на башенных шпилях романских соборов и тем самым наводит на мысль о западных ветрах, то есть, проще говоря, о том, что не так уж глухо была отгорожена в XII веке Владимиро - Суздальская Русь от всего широкого мира.

Когда вглядишься получше в резьбу, особенно в резьбу архивольтов (так называются выпуклые полудужия, окаймляющие сверху арочный проем, дверь или окно), вспоминаешь и о других поветриях, южных: не похоже ли это каменное плетение, этот бесконечный бег сдвоенной виноградной лозы, гибко свивающейся в петли вокруг резных медальонов, на каменную резьбу грузинских древних церквей?

Тут вспоминается, что сын Андрея Боголюбского, княжич Георгий, сватался к грузинской царице Тамаре. Если так - что ж удивительного, у камнерезов Грузии не грех было поучиться.

Великокняжеский Владимир держал торговые связи с германским городом Майнцем, с Прагой, с Византиумом - Константинополем. Здешние купцы ходили в Сирию, в Багдад. Ходили за Кавказские горы - в Тбилиси и за Уральские - в Самарканд и Бухару. Добирались и до сказочно-далекой Индии. Как известно, такие общения не минуют бесследно.

Глядя на Дмитриевский собор, я не мог не думать об естественности обмена. Не мог не думать о северорусской деревянной резьбе, и о ясных и твердых, будто горный кристалл, храмах Грузии. О романском зодчестве Европы, достигшем в то время расцвета. Об языческих мифах, долетевших сюда через века, через степи и лесные дебри, через преграды сурового византийства, - о запечатленных в белом камне сценах борьбы Геркулеса - Геракла с львом, о славянско - эллинской радостной птице Сирин, поместившейся здесь, на белокаменных стенах собора над Клязьмой. И еще - о великолепном мастерстве зодчих-строителей, об их особенной способности понимать и воспринимать всеобщее, не забывая ничуть о своем.

10

Примерно в то время, когда на киевских высотах закладывалась на византийский лад София, монахи аббатства Клюни во Франции довершили формирование так называемого романского стиля архитектуры.

Монастыри на Западе тогда играли такую же (и даже большую) роль, как и на Киевской Руси поначалу. Они были опорой власти и вместе с тем первыми очагами просвещения. (Со временем и там они сделались крупными землевладельцами, феодалами среди феодалов.)

Когда князь Владимир еще только готовился сбросить с гор языческих идолов, христианство достигло в Западной Европе господствующей мощи. В условиях феодальной разобщенности католическая церковь, руководимая из единого центра, оказалась единственной объединяющей силой. Духовенство было самой образованной частью общества; епископы и аббаты нередко сосредоточивали в своих руках власть духовную и светскую; религиозные учреждения были центрами наук, искусств и литературы.

При больших монастырях существовали училища - зародыш современных университетов. Наряду с философией, богословием, медициной там обучали зодчеству.